Земля Амбы: как на Дальнем Востоке заботятся о самых северных тиграх в мире

Еще в XIX веке в тайге на Дальнем Востоке России жила возможно тысяча полосатых хищников — покровителей, защитников и в то же время смертельно опасных соседей по планете для коренных жителей: нанайцев, удэгейцев, тазов. У опасного хозяина тайги всегда было несколько имен: есть и злой тигр Амба, хозяин Ван, есть и Кути Мафа по имени божественного прародителя местных жителей, древних племен лесных удэгейцев и речных нанай. С наступлением цивилизации и освоением этих мест люди практически полностью истребили больших кошек и катастрофически изменили их места обитания. Красивые полосатые шкуры стали предметами украшения и гордости метких стрелков, а части тела — лекарством в несбыточной надежде приобрести силу тигра.

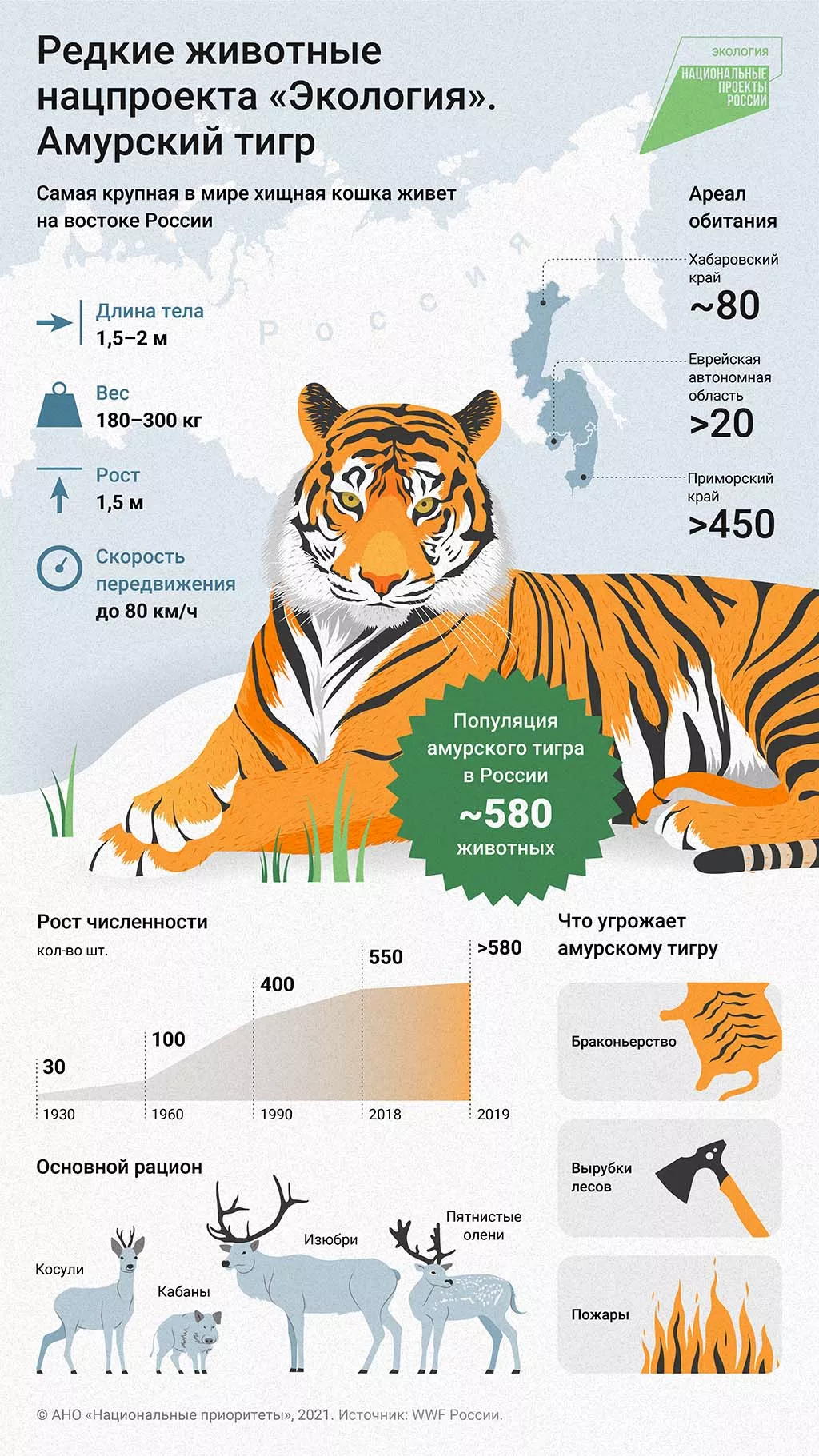

В 1930–1945 годах популяция амурского тигра в России оказалась на критической отметке, и, возможно, в дальневосточной части России тогда обитало всего 30 особей. К счастью СССР, в 1947 году охоту на амурских тигров успели вовремя запретить, а немного позже под запрет подпал и живоотлов хищников для зоопарков. Эти меры стали своевременными и остановили снижение численности уже редких хищников. Однако даже спустя почти век популяция не восстановилась до прежнего уровня, но и остается такой, что амурский тигр по-прежнему считается краснокнижным видом.

И все же, согласно данным Минприроды 2020 года, число тигров в России уже достигло 580 особей. А годом ранее проект по сохранению амурского тигра стал одной из составляющих нацпроекта «Экология».

В честь Всемирного дня тигров рассказываем о том, что отличает российских тигров от их собратьев из других регионов и что нужно, чтобы угроза для существования их подвида наконец-то осталась в прошлом.

Как эксперты оценивают состояние популяции

Сложно точно сказать, сколько точно тигров сейчас обитает в России. Первый с 2015 года общий государственный учет планируется провести в 2022 году, как раз к Международному форуму по сохранению тигра, который следующей осенью по поручению президента примет Владивосток.

Однако оценить тенденции, которые есть в популяции хищника, все-таки можно. Ежегодно его численность мониторят на 16 локальных территориях, а также в заповедниках, национальных парках и некоторых охотничьих хозяйствах, с которыми сотрудничает WWF России. Сейчас популяция амурского тигра стабильна с тенденцией к росту, и это подтверждают данные с модельных территорий. Можно предположить, что при нормальных темпах роста и отсутствии катастрофических потрясений в дикой природе к 2023 году в России будут обитать более 600 особей — в семь раз больше, чем в 1960 году.

Свою роль в восстановлении популяции сыграло создание ряда особо охраняемых природных территорий, целой сети антибраконьерских бригад, государственной сети охотнадзора. Ужесточение законодательства, в том числе для защиты лесов, создание системы слежения за незаконными рубками, просветительские мероприятия и работа с охотниками — все это также имело важное значение. Благодаря разработанному комплексу мер и созданию Стратегии сохранения вида сегодня в России тиграм живется лучше, чем их сородичам в странах АТЭС, где, по некоторым оценкам, численность полосатых хищников, увы, падает.

Уже вскоре все данные о популяции амурского тигра, включая информацию о численности всех основных видов, входящих в кормовую базу хищника, соберут в единой цифровой базе. С 2020 года в рамках нацпроекта «Экология» ее разрабатывает Росзаповедцентр. Будем надеяться, что единая оцифрованная база и современные технологии помогут анализировать, как на популяцию больших кошек влияет совокупность множества факторов: от урожая кормов для копытных до влияния антропогенных факторов. Так специалисты смогут принимать более быстрые и эффективные решения, подкрепленные, конечно же, достаточным для выполнения этих сложных задач в первую очередь государственным финансированием.

Дом амурского тигра

Амурский тигр — самый северный подвид тигра и единственный, который адаптировался к жизни на снегу. От более южных подвидов его отличает густой, длинный, пушистый мех, который к тому же имеет менее яркий рыжий оттенок и меньшее количество полос. Хотя слишком высокие сугробы все равно причиняют амурским тиграм значительные неудобства. По этой причине они никогда не смогут жить, например, на Камчатке, и не уходят с юга российского Дальнего Востока далеко на север.

Живут тигры скрытно, как и их собратья дальневосточные леопарды, пока это возможно, совсем не стремятся к соседству с человеком.

«Увидеть дикого амурского тигра в дикой уссурийской тайге — это сумасшедшая удача даже для тех, кто их с утра до вечера изучает. И зверь крайне скрытный, и тайга совершенно непроглядная. Так что в случае чудесного везения вы можете его увидеть. Но ни один заповедник такую встречу вам не гарантирует. Чтобы снять несколько минут тигра в Лазовском заповеднике корейской телекомпании пришлось прожить в тайге два с половиной года», — рассказывают в WWF России.

Самкам обычно достаточно 300-500 кв. км глухой тайги. А вот самцам требуется территория в разы больше — 600-800 кв. км. и более. На северных границах мест обитания участки больше, а на юге меньше. К счастью, участки самок и самцов пересекаются. Под защитой одного самца живут две-три, а иногда и четыре мамы с детенышами.

Соседство с человеком

На особо охраняемые природные территории приходится только 20% ареала этих полосатых хищников. Остальные 80% приходятся на территорию охотничьих хозяйств.

«Тигр сегодня заселил всю территорию, на которой остался хоть какой-нибудь лес. Но при этом, по данным радиослежения меченых тигров, конкуренция за право получить «хорошую квартиру» смертельно жесткая. Все хотят квартиру «с сигнализацией». С незащищенной жилплощадью ситуация не лучше: из четырех молодых хищников только один находит себе участок, потому что земли уже заняты взрослыми. Остальные обречены на поиск лучшего места и этим обуславливается территориальность хищников», — объясняют в WWF России.

В результате оказывается, что тигры вынуждены конкурировать за территории не только между собой, но и с людьми. Из-за вырубки лесов они все чаще оказываются нежеланными соседями жителей сел и деревень. В поисках пищи хищники могут даже начать нападать на домашний скот. Люди, в свою очередь, закономерно считают, что тигров развелось слишком много и, случается, устраивают над ними самосуд.

Специалистам охотнадзора, на которых возложена роль судей при разрешении большей части конфликтных ситуаций между тиграми и людьми, приходится работать на два фронта. С одной стороны, нужно защитить зверей от браконьеров, с другой же — людей от нападений хищников. Убивают тигров только в крайнем случае, если человек оказался в смертельной опасности. Чаще их стараются просто отпугнуть или, если это не подействовало, отлавливают и переселяют в другое место, подальше от людей.

Перед тем как снова выпустить на волю, зверей осматривают в реабилитационном центре «Утес» в Хабаровском крае или в центре «Тигр» в Приморье. После того как порядка двух десятков тигров освоили территорию в Еврейской автономной области, еще одну группу экстренного реагирования развернули и в этом регионе.

Забота не только о тигре, но и о его добыче

«Квартирный вопрос» — не единственная проблема амурских тигров. Специалисты следят не только за тем, чтобы большим кошкам было, где жить, но и за тем, чтобы им было, что есть.

Кедрово-широколиственные леса — основа, каркас дома тигров, выполняющие двойную задачу: дают полосатым хищникам кров и одновременно обеспечивают едой кабанов и других животных, которые в свою очередь составляют основу рациона тигров. В 2018 году запрет на вырубку кедра в лесах, где люди заготавливают кедровые орехи, стало важной мерой в том числе и для защиты тигров.

В ближайшее время специалистам по тигру предстоит оценить, как повлияет на тигров значительное сокращение численности диких кабанов. В конце 2020 — начале 2021 года в регионе была вспышка африканской чумы свиней (АЧС). И сама болезнь, и меры по борьбе с ней ощутимо повлияли на популяцию.

«По моим оценкам, это, конечно, катастрофическое событие, — считает координатор программ по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России Павел Фоменко. — Потому что мы

понимаем, что исчезновение кабана — это, по сути, снижение 50% кормовых ресурсов для тигра. Есть территории, где в питании тигра кабан достигает и 70% даже. Проблема АЧС — это проблема в первую очередь возможного усиления конфликтности тигров и ослабления охраны территорий охотпользователей из-за снижения доходности предприятий, зарабатывающих в том числе на охоте на кабана».

К счастью, в отдельных регионах на юго-западе Приморья или на восточном, прибрежном склоне Сихотэ-Алиня кабан составляет только 10–15% «меню» тигров. В этих районах превалирует пятнистый олень, и тигры прекрасно себя чувствуют, охотясь на них. Так что у специалистов есть надежда, что после сокращения поголовья диких свиней хищники просто переориентируются на другие виды добычи и не будут голодать.

«Но, конечно, требуется помощь в решении этого вопроса как со стороны государства, так и со стороны общественных природоохранных организаций. Мы, например, такую работу начали еще три года назад», — добавляет Павел Фоменко.

Защита амурских тигров как государственный приоритет

«Сейчас, при существующей численности тигров и тенденции популяции к росту, стоит задача уже немного другого порядка: даже не увеличивать численность тигра, а создать условия для того, чтобы при текущей численности он находился в относительно бесконфликтных отношениях с человеком, — объясняет Павел Фоменко. — Можно создать условия, и мы этому научились, и развести и тысячу и больше тигров. А что толку? Зачем? Они начнут безобразничать, начнут мешать нам жить».

По словам эксперта, специалистам предстоит разработать меры, необходимые для создания условий для долговременного выживания редких видов в первую очередь на условиях устойчивого природопользования. При этом важно, чтобы оно было созвучно с сохранением редких хищников и редких видов вообще. Дальневосточные тигры в данном случае играют роль «полигона и индикатора процессов», на котором отрабатывают многие важные механизмы перед тем как, возможно, тиражировать их и на другие регионы.

Кроме того, по мнению Павла Фоменко, государству необходимо кардинально перестроить отношение к охотничьими хозяйствам, управление которыми осуществляется на низком уровне, считает эксперт.

А между тем именно разумное ведение охотничьих хозяйств, а не только ООПТ, поможет, например, снизить негативное влияние вспышки АЧС на популяцию тигров. Это позволит защитить другие виды животных, способных временно заменить кабана в рационе хищников.

«В заповеднике нельзя ничего делать, даже спасать животных, если они попадают в какую-то беду. По статусу в заповеднике нельзя кормить животных, нельзя лечить. Поэтому мы работаем и с охотничьими хозяйствами, несмотря на непростые взаимоотношения с охотниками», — объясняет Павел Фоменко.

Подпишитесь на новости национального проекта