Второй дом: как в России помогают особым детям в коррекционных школах

Пятый год подряд в России растет число детей с инвалидностью, сегодня их насчитывается более 700 тысяч. Это больше не проблема, о которой стараются не говорить в обществе. Наоборот, с ней все чаще сталкиваются наши родные и друзья, воспитывая в своей семье особенного ребенка и стараясь дать ему все самое лучшее.

Как известно, долгое время учить детей с ограничениями по здоровью в обычных школах было не принято, вместо этого их отправляли в коррекционные школы закрытого типа.

Однако сейчас ситуация меняется. В 2018 году Министерством образования было принято кардинальное решение: дети с инвалидностью получили право учиться в абсолютно любой школе по месту жительства. Маятник качнулся в сторону активного развития инклюзивной среды. А сами организации стали получать повышенное финансирование на создание комфортных условий для учеников с особыми потребностями.

Многие родители сегодня пользуются этой возможностью, пытаясь таким образом социализировать своего ребенка. Однако всегда ли это правильное решение? И стоит ли так избегать обучения в коррекционных школах и интернатах? Этот вопрос мы обсудили с экспертами, в числе которых представители власти и работники коррекционного учреждения в Ханты-Мансийском автономном округе.

Россия к инклюзии оказалась не готова

По словам замдиректора департамента образования Югры Снежаны Возняк, в нашей стране всегда была такая проблема, как «сегрегация, когда дети с определенными нарушениями чаще всего учились в школах закрытого типа».

«У нас традиционно в обществе не было инклюзии. Поэтому, к сожалению, ни сама инфраструктура, ни педагогические работники к ней по-прежнему не всегда готовы, — говорит Возняк. — В свое время мне посчастливилось изучать опыт скандинавских стран, где вообще нет никакой разницы и физическое состояние ребенка не влияет на то, где и как он получает образование. Для этого приспособлены помещения, подготовлены педагоги и в обществе создана очень понимающая и доброжелательная атмосфера».

Внедрение инклюзии должно быть взвешенным и аккуратным, считает представитель департамента.

«Оно тогда приносит пользу и результат, когда педагог умеет работать с особыми детьми, когда есть инфраструктура, а родители здоровых детей видят в этом не только минусы, но и плюсы. Присутствие ребенка или двух с инвалидностью, но которые имеют сохранный интеллект и могут обучаться в обычном общеобразовательном классе, — это плюс в развитии всех остальных детей. Для них это принесет даже больше пользы, чем самим детям с ОВЗ», — уверена Возняк.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа очень ответственно относятся к вопросу инклюзии, добавляет она. Эту работу курирует сам губернатор. В регионе существует специальный совет, в который входят люди с ограничениями по здоровью.

«Все проблемы, связанные с инвалидностью, обсуждаются с ними. Мы следуем девизу «Ничего для нас без нас». Если что-то пытаемся предложить лицам с ограниченными возможностями здоровья, то в первую очередь это соизмеряется с их пониманием, действительно ли это востребовано и принесет тот результат, который видим мы, чиновники?» — делится эксперт.

Помимо повышения доступности объектов ведется и разъяснительная работа с мамами и папами, отмечает она.

«Есть определенный перекос, когда они говорят, чтобы мы взяли их ребенка в любую школу, в любой детский сад. Однако правильные коммуникации приводят к пониманию, какие ресурсы лучше всего подойдут конкретно в их случае. Пусть какой-то детсад и будет находиться на 200 м дальше, но именно там ребенку наиболее качественно окажут раннюю помощь, поддержку и сопровождение, — рассуждает замдиректора департамента. — Правда в том, что невозможно все школы и детские сады сделать готовыми для детей с любой нозологией».

От школ закрытого типа ко второму дому

Сегодня в зависимости от нарушений здоровья есть три варианта, как особый ребенок может учиться: вместе со здоровыми детьми, в обычной школе, но в отдельном классе или в специальной организации. Обучение начинается не позднее восьми лет.

По официальной статистике, 56% детей с инвалидностью в России получают образование в общеобразовательных школах со встроенной инклюзивной инфраструктурой.

По мнению Возняк, есть преимущество в том, что сегодня существуют разные возможности получить образование.

«Если у тебя небольшие ограничения, ты проживаешь в крупном населенном пункте, в школах, как правило, созданы все условия. А если нарушения серьезные, то родители в нашем регионе уже сами просят направление в коррекционные школы, потому что они позволяют добиться лучших результатов. К пятому классу хорошие специалисты способны обеспечить выравнивание слабослышащих ребятишек, научить общаться, чтобы затем отправить в простую школу. Ведь это сложная история, когда вначале ребенок не слышал или слышал плохо», — говорит Возняк.

В Югре, как и во всей стране, сейчас много детей с ограничениями по здоровью, отмечает она. Их стараются как можно раньше выявить и в дальнейшем сопровождать.

«Если раньше родители не очень хотели отдавать своих детей в специализированные организации, то сейчас в случае сложного нарушения они видят в этом преимущество. В обычной школе создать те условия, которые существуют в специализированной организации, невозможно», — уверена замдиректора департамента.

В 2008 году в Излучинске Нижневартовского района была открыта школа-интернат для детей с проблемами слуха. После переезда в новое здание в 2017 году ее возможности расширили, и задачей учреждения стало обучение ребят уже с различными особенностями развития.

«Излучинская школа обладает универсальными возможностями. Она работает со всеми нозологиями, там трудоустроены уникальные специалисты, создана уникальная среда, и именно сюда очень хотят попасть даже из соседних городов», — рассказывает Возняк.

С чем же связана популярность интерната? Чтобы узнать это, мы отправились туда лично.

Слепой музыкант и чемпион с нарушением слуха

Поселок городского типа Излучинск был основан в 1988 году. Название связано с его расположением: он находится в излучине реки Вах, ее красивые берега видны из окон интерната.

В школе обучаются 75 сложных детей с нарушениями слуха, зрения, умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра, задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи. Однако говорить о том, что она производит депрессивное впечатление, не приходится.

На первом этаже яркого здания, которое, как и многие другие в регионе, словно пытается компенсировать нехватку солнца, нас встречают руководящий состав и педагоги.

Директор Наталия Брусенцева раньше возглавляла детский дом, который потом и переформировали в коррекционную школу. Располагался он буквально в 100 метрах от нынешнего интерната, это были небольшие уютные корпуса в окружении деревьев.

«Мой коллектив — это одна большая семья. Основная часть работала вместе в старом детдоме с детьми-сиротами. Каждый учитель был мамой для этих ребят. Отношение к тем детям мы перенесли и на своих учеников, поэтому тут такая добрая атмосфера», — рассказывает Наталия Николаевна.

Перейдя в интернат, она решила создать такую эстетику, которая позволит воспитать хороших людей. «Когда мы начинали, здесь были только дети с нарушениями слуха. Как известно, они особенно активно черпают информацию визуально — воспитываются тем, что они видят. Важно было, чтобы не только учителя, но даже рабочие, которые, например, нам собирали мебель, были образцом для них в плане поведения, соблюдали технику безопасности. А рядом не было потрепанной мебели, какой-то разрухи, чтобы они не считали это для себя нормой», — делится директор.

В 2020 году Излучинская школа-интернат стала участником нацпроекта «Образование», одна из целей которого — обновить материально-техническую базу 900 коррекционных школ по всей России.

Благодаря нацпроекту школа получила возможность закупить современное оборудование, представив и обосновав свою заявку в Минпросвещения. К ее написанию подошли с обстоятельно: узнали мнение родителей, изучили перечень востребованных профессий на рынке труда в регионе. В итоге в интернате решили открыть два кабинета технологии: «Швейное дело» для девочек и «Рабочий по обслуживанию зданий» для мальчиков, — комнату сенсорной интеграции, а также закупить новое оборудование для психолога, дефектолога и логопеда.

Важно, что все проекты нужно было подготовить с учетом рекомендаций министерства, иначе финансирования было не получить. Например, в кабинете для девочек надо было соблюсти определенное зонирование и внести цветовые акценты.

«Мы сделали технологическую зону с современными швейными машинками, которые можно программировать, зону, где дети гладят, отпаривают и примеряют одежду, место отдыха... Получился такой роскошный класс», — рассказывает нам замдиректора по воспитательной работе Лилия Муртазина.

«Для женщины это просто находка, нашему оборудованию позавидует любой швейный цех», — добавляет старший методист Оксана Гарькова.

Но говорить ничего не надо и так: мы видим несколько увлеченных девочек, которые работают на новых машинках. С помощью сенсорных экранов они формируют рисунок, а потом работают с тканью.

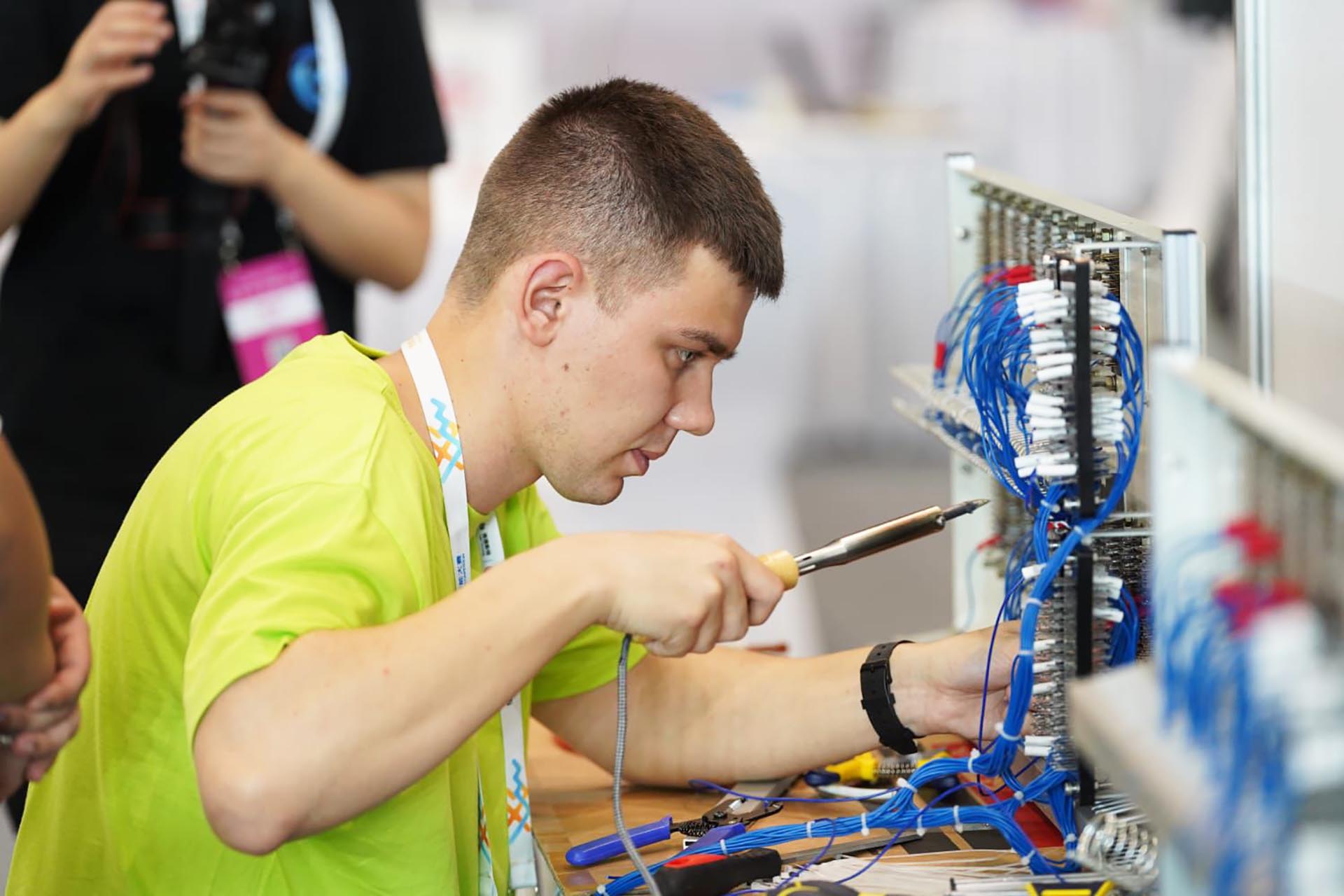

А мы тем временем идем дальше, чтобы посмотреть класс для мальчиков. На наших глазах ребята учатся устанавливать врезные замки. В кабинете деревообрабатывающие станки, на полках лежат пилы и дрели, шуруповерты и лобзики. Для практической работы установлена даже настоящая ванна с полной системой водоотведения.

«Мы лично своим результатом очень довольны. Мы видим восторженные глаза детей, у них появилось желание делать что-то еще лучше. Не только кабинеты, но и вся школа преобразилась», — отмечает учитель технологии Дмитрий Пьянков.

Высокая оценка сотрудников очень скоро подтвердилась и на федеральном уровне. В конце ноября на всероссийской конференции, посвященной нацпроекту «Образование», были объявлены победители конкурса «Доброшкола-2021». В нем приняли участие 139 коррекционных школ из 77 регионов, которые получили поддержку от государства на обновление материально-технической базы. Излучинская школа заняла второе место в номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской». Но об этом мы узнали уже после нашего визита в интернат.

Конечно, современное оборудование и дизайн — это не все. Важно и своевременное обновление законодательства, повышение квалификации педагогов, организация кружков и других внеурочных занятий и многое другое. И тогда возможности для самореализации детей с ограничениями по здоровью станут гораздо шире, как и для воспитанников Излучинской школы. Так, среди них есть слепой мальчик, окончивший музыкальную школу, глухие дети, которые вошли в региональные сборные по бегу и волейболу... А еще одна выпускница школы сама стала здесь воспитателем, и ей совсем не мешает то, что без слухового аппарата она совсем ничего не слышит.

Подпишитесь на новости национального проекта