Учитель жизни: конкурс «Мастер года» раскрывает потенциал рабочих профессий

Настоящий педагог — не просто ментор, а проводник в профессию. Он пробуждает интерес к предмету, учит мыслить нестандартно и помогает студентам по-настоящему полюбить свое дело. Финалисты Всероссийского конкурса «Мастер года», который проходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети» — преподаватели колледжей и техникумов. Они знают, как превратить занятия в увлекательный процесс. Участие в конкурсе расширяет их методический арсенал и помогает оттачивать педагогические приемы.

Финал «Мастера года» пройдет с 29 сентября по 2 октября в Курске. На примере некоторых его участников рассказываем, чем важен индивидуальный подход к ученику и как рабочая специальность становится призванием.

Сабина Сагандыкова: самое ценное — вера в себя

«„Мастер года“ — это невероятный, очень важный, нужный конкурс. Участие в нем стало для меня огромным этапом профессионального развития», — так начался наш разговор с Сабиной Кудайбергеновной Сагандыковой, преподавателем Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

Десять лет назад она сама сидела за студенческой партой, а после окончания колледжа стала работать педагогом. Спустя пять лет ее студентка уже оказалась в финале Чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» 2024 года в Санкт-Петербурге. А теперь Сабина Кудайбергеновна сама борется за звание лучшего педагога страны.

Решение участвовать в «Мастере года» пришло неслучайно. «Педагог должен постоянно развиваться, учиться, становиться лучше, чтобы быть примером для своих студентов, — объясняет Сабина. — Уже на региональном этапе я получила бесценный опыт, но понимаю: финал в Курске даст куда больше. Это шанс вырасти профессионально».

Для педагога наставничество — не просто обучение, а умение увидеть в каждом студенте его уникальные сильные стороны и помочь им раскрыться, убеждена наша собеседница.

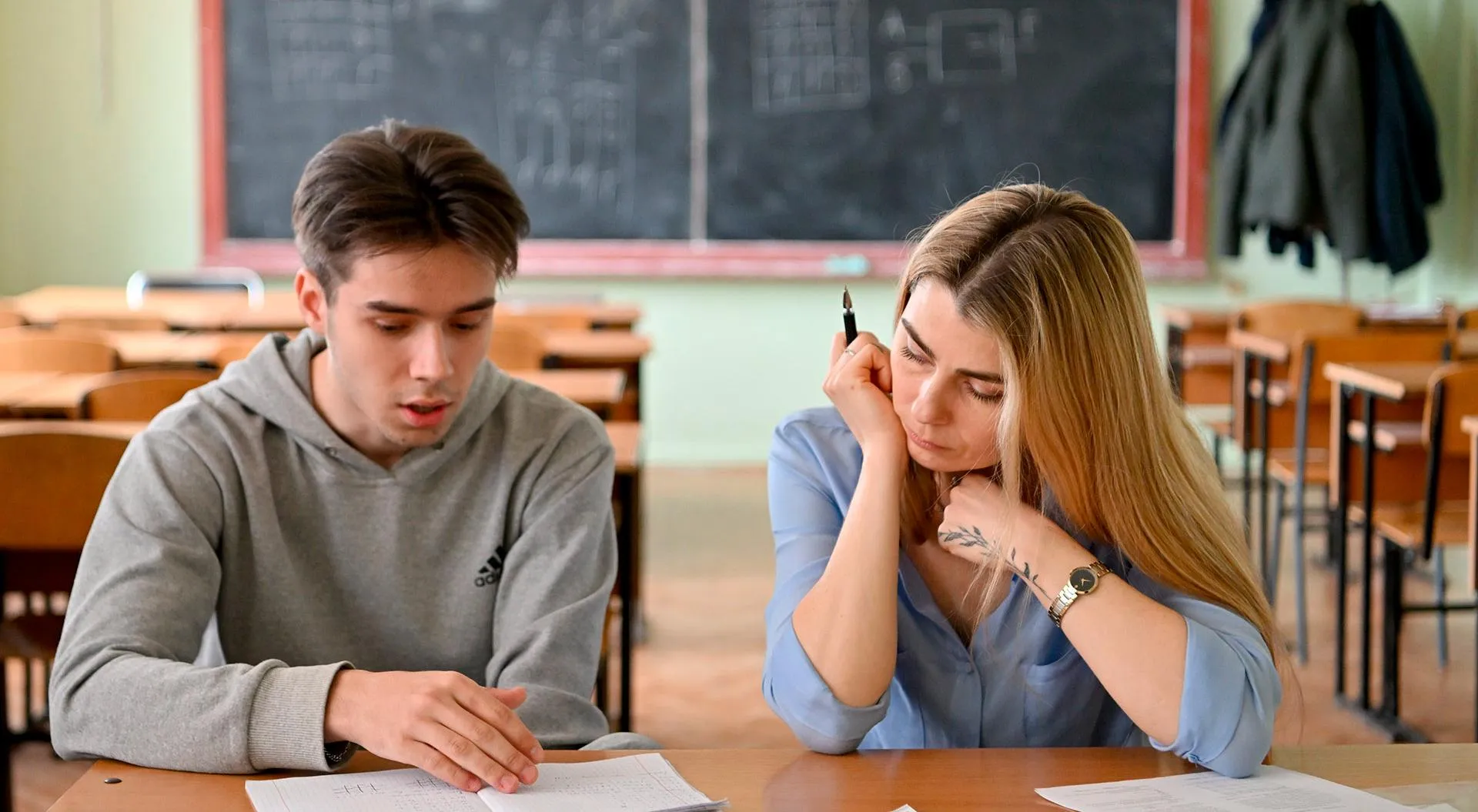

В наставничестве важно увидеть сильные стороны ученика и помочь им раскрыться

Сабина вспоминает, как одна из ее студенток, готовясь к чемпионату по ресторанному сервису, идеально выполняла технические задания, но панически боялась общаться с гостями. После детального разбора каждой ситуации и благодаря личной поддержке преподавателя девушка все же смогла преодолеть себя.

«Кто-то раскрывается быстро, кому-то нужно больше времени. Но когда ребята начинают верить в себя, это самое ценное в нашей профессии, — отмечает Сабина Кудайбергеновна. — Каждому студенту нужен человек, который скажет: „У тебя получится“».

Студентов привлекает возможность не просто получить профессию, но и сразу применять знания на практике, отмечает педагог. В сфере услуг, например, ребята видят быстрый старт, общение с людьми, мгновенный результат. Многие подопечные Сабины начинают работать еще во время учебы, а выпускники колледжа ценятся на рынке труда — ведь у них уже есть реальный опыт.

Подготовка конкурсных видеороликов оказалась неожиданно трогательной: «Студенты вдохновенно включались в процесс, предлагали идеи. А один сказал: Сабина Кудайбергеновна, мы вас всегда поддержим, ведь вы всегда с нами!»

В этот момент она особенно остро почувствовала: педагогика — это не просто работа, а совместное творчество. Финальное испытание конкурса — «Влюбить в профессию» — требует нестандартного подхода. Детали своего выступления Сабина пока держит в секрете, но признается: «Я хочу показать, что наша профессия — это сочетание мастерства и вдохновения. Педагог СПО — проводник, который помогает студентам не только освоить ремесло, но и найти в нем себя».

Сергей Шишкин: лес — стихия, педагогика — призвание

Сергей Шишкин — человек, который знает все про деревья и лесоповал. Он 17 лет проработал в лесном хозяйстве, а три года назад пришел преподавать в Муромцевский лесотехнический техникум. Студенты знают: с Сергеем Евгеньевичем скучно не бывает. Вместо лекций под диктовку — практика на природе, вместо устаревших методик — дроны, цифровые карты и ИТ-решения.

«Практика — это самое важное. Теория часто расходится с реальностью, и, если педагог сам не работал в профессии, он не сможет подготовить настоящих специалистов», — убежден Сергей Шишкин.

Сергей уверен: современный преподаватель должен идти в ногу со временем. Его конек — беспилотники. «БПЛА — это будущее лесного хозяйства. Один оператор с беспилотником может заменить целую комиссию инспекторов!»

Студенты не терпят скуки. «Ребятам нравится все новое. Пустые лекции — не для них. Зато если дать в руки дрон или отправить в лес с GPS-навигатором, глаза загорятся!» — отмечает учитель.

В техникуме появляются новые направления: землеустройство, ИТ-технологии в лесном хозяйстве. Специалист будущего должен разбираться не только в своем деле, но и в цифре. Без этого — никуда, убежден Шишкин.

«Вы, Сергей Евгеньевич, на одной волне с нами», — однажды сказал ему студент. И это лучшая оценка для педагога.

«Дети чувствуют, когда к ним относятся искренне. Я не делю их на отличников и троечников. Главное — желание учиться», — говорит преподаватель.

Решение участвовать в конкурсе «Мастер года» пришло не сразу, были сомнения. Но пример коллеги, занявшего седьмое место в регионе, и поддержка команды перевесили. «Меня попросили собрать документы, я составил письмо о своих заслугах, увидел, что набралось порядка десяти листов, и понял — надо участвовать. Ведь я педагог всего три года, а значит, есть куда расти».

Самое ценное в конкурсе — опыт. «Подготовка к открытому уроку заставила меня пересмотреть подходы к преподаванию. Я понял, как сделать занятия еще эффективнее».

Шишкин воспринимает «Мастер года» как возможность изменить систему среднего образования. Показать, что СПО — это не «куда идут троечники», а путь к востребованной специальности.

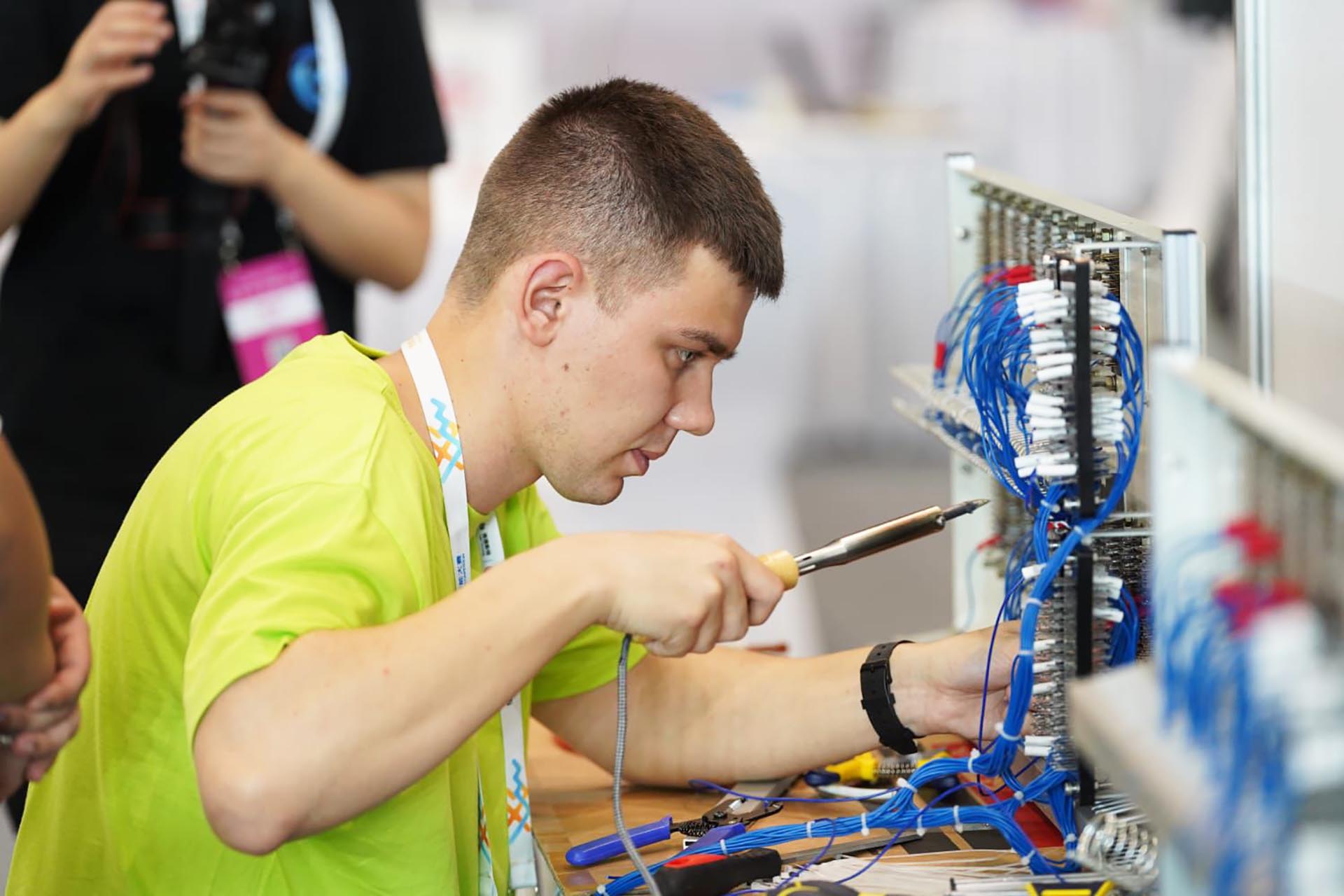

Среднее профессиональное образование — путь к востребованной специальности

О своем выступлении в финале Сергей пока говорит мало — сохраняет интригу. Но намекает: «Расскажу свою историю. Как из мастера леса стал педагогом. Как ошибки в работе превратил в уроки для студентов. И почему без любви к профессии — ничего не получится».

Сергей Шишкин верит: скоро в колледжи придет еще больше увлеченных ребят. А значит, у лесного хозяйства, как и у всего среднего профессионального образования, — большое будущее.

Юлия Тютина: фельдшер учит милосердию

«Знаете, почему я решила участвовать в конкурсе? Честно? Мечтала познакомиться с губернатором! — смеется Юлия Тютина. — Когда методисты предложили подать заявку на „Мастер года“, подумала: а почему бы и нет? Вдруг повезет? И ведь повезло! После победы на региональном этапе меня пригласили на Губернаторские чтения. Без этого конкурса такой возможности могло бы и не быть».

Но дело, конечно, не только в знакомстве с Александром Викторовичем Моором. Для Юлии Григорьевны — преподавателя Тюменского медицинского колледжа, 12 лет проработавшей фельдшером в таежном ФАПе, — это был вызов. Шанс доказать, что наставник способен вдохновлять студентов своим примером.

В глубинке, в тайге, она была подчас единственным медиком на десятки километров. «Там нет больниц, нет аптек — только ты и твои знания», — вспоминает она. Этот опыт научил ее реагировать мгновенно, принимать решения и, главное — чувствовать людей.

Когда Юлия вернулась в Тюмень и начала преподавать, то поняла: чтобы учить других, мало знать теорию. Нужно показать, как это — быть врачом не на бумаге, а в жизни.

«Я не просто учу студентов ставить капельницы. Я учу их любить людей», — говорит Юлия Григорьевна.

Ее социальный проект — «Прогулка с ветераном». Все началось с простой идеи: «Пожилым в пансионате нужны не только таблетки, но и человеческое тепло». Сначала студенты колледжа просто выводили ветеранов подышать воздухом — многие из них участники Курской битвы, блокадники, труженики тыла.

«Одному из наших подопечных, Александру Ефимовичу, — 100 лет, — говорит Юлия. — Он прошел войну, а теперь не может выйти во двор без поддержки. И когда наши ребята впервые приходят в пансионат, они боятся: „Зачем нам это?“ Но после первой же встречи все меняется».

Студенты вяжут для своих подопечных носки и другие теплые вещи, убирают снег на территории, высаживают цветы, а в этом году устроили концерт к 9 Мая. «Ребята исполняли песню „День Победы“ — и ветераны встали. Со слезами. Даже наши мальчишки плакали, — голос Юлии Григорьевны дрожит. — Вот тогда я поняла: они научились не просто ухаживать — они научились чувствовать».

Участие в «Мастере года» стало для нашей собеседницы «колоссальным опытом».

Я учу их любить людей, а не просто ставить им капельницы

«Со мной работали методисты, которых иначе я бы никогда не встретила. Это как прокачка навыков!» — признается она.

Но главное — студенты Юлии Тютиной побеждают. Они дважды брали «золото» на региональных этапах «Профессионалов», а в этом году завоевали третье место на всероссийском уровне.

«Дети видят, что я не просто требую что-то, а делаю вместе с ними. И тогда они начинают верить в себя».

СПО — это школа жизни, уверена Юлия Григорьевна. «Здесь учат не просто профессии, а отношению к делу. И если мы хотим, чтобы медицина стала человечнее, начинать надо именно здесь».

У Юлии Тютиной есть мечта: чтобы каждый ее студент вышел из колледжа не просто с дипломом, а с горящим сердцем. Судя по всему, мечта уже сбывается.

Наталья Петрунина: от практики к теории

«Участие в „Мастере года“ — это колоссальный опыт, — отмечает Наталья Петрунина, преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа. — Ты не просто соревнуешься, ты учишься у лучших, переосмысливаешь свои методы и понимаешь, насколько огромен мир педагогики.

Наталья Николаевна — наставник в полном смысле этого слова. Кандидат педагогических наук, бывший директор детского сада, а теперь — педагог и ответственный секретарь приемной комиссии колледжа. Она готовит воспитателей по двум специальностям: дошкольное образование и специальное дошкольное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Я не просто учу, я погружаю студентов в профессию, — объясняет Наталья. — Мы идем не от теории к практике, а от практики к теории. Потому что воспитатель — это не про учебники, это про живых людей».

Именно поэтому методика Петруниной так востребована.

«Многие воспитатели уходят из профессии, потому что не понимают, как работать с такими детьми, — говорит Наталья Николаевна. — А мы учим не бояться и находить подход».

Один из ее методов — проектная деятельность, но не в классическом понимании. «У сварщиков, к примеру, проект — это готовый продукт, красивая деталь. А у нас проект — это игра, взаимодействие, эмоции», — увлеченно рассказывает педагог. И приводит примеры:

• «Дети-репортеры» — проект, где дошкольники брали интервью у родителей, снимали видео и монтировали ролики.

• «Видеоэкскурсия по Самаре» — студенты вместе с детьми создали фильм о трудовой славе города.

«Мы используем ИТ-технологии, потому что современные дети живут в цифровом мире, — объясняет Наталья Петрунина. — Но главное — не гаджеты, а живое общение».

В 2024-м Наталья Николаевна уже участвовала в конкурсе «Мастер года», но заняла второе место. Тогда она проанализировала ошибки, доработала методику и в этом году решила: пора. По словам Петруниной, главное — не только победа, но и обмен опытом. «Критерии у всех одинаковые, но педагогические подходы — абсолютно разные, и это бесценно».

Главное — обмен опытом

Статус советника министра просвещения на общественных началах — это возможность влиять на систему образования, вывести лучшие методики на федеральный уровень, рассуждает наша собеседница.

И добавляет с улыбкой: «Но я уже выиграла. Потому что увидела, как работают другие, и поняла, куда двигаться дальше».

История Натальи Петруниной подтверждает, что среднее профессиональное образование — живой организм. Оно развивается, внедряет новые технологии и готовит специалистов, которые умеют преодолевать трудности и учат этому других.

«Наших выпускников ждут в детских садах, — говорит педагог. — Уверена: скоро престиж рабочих профессий вырастет еще больше. А значит, конкурсы вроде „Мастера года“ — это не просто соревнования. Это инвестиция в будущее наших детей. Они получат воспитателей, которые не просто „присматривают“, а бережно сопровождают на самом ответственном этапе жизни».

Всероссийский конкурс «Мастер года» проводят по программе «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». По нему для поддержки и развития молодых людей организуют научные олимпиады, творческие конкурсы, строят современные школы и университетские кампусы, а также налаживают международное сотрудничество — направляют российских студентов на стажировки за рубеж и приглашают в страну иностранных специалистов.

Подпишитесь на новости национального проекта