Учить, защищать и кормить: как работали школы в годы Великой Отечественной

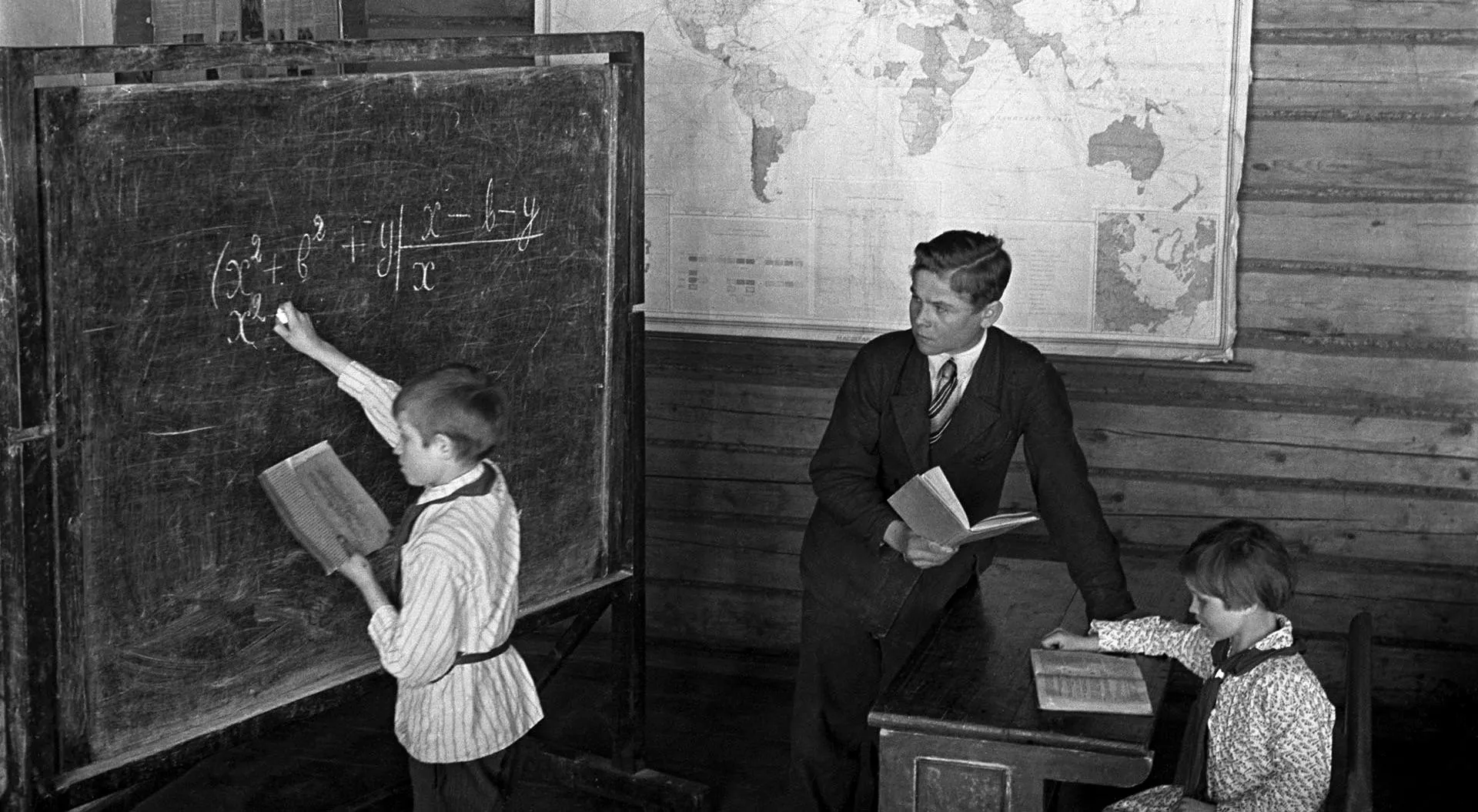

1941–1945 годы стали сложнейшим временем для нашей страны. Война кардинально изменила привычную жизнь. Многие школы были разрушены или закрыты, в остальных не хватало учебников, тетрадей, чернил, даже дров, чтобы отапливать классы. Учителя ушли на фронт, а детям приходилось работать и помогать фронту — часто вместо занятий. Но, несмотря на это, учеба продолжалась: разрушенные школы отстраивали еще до окончания войны, преподавать в них шли студентки педагогических вузов, для детей выпускали не только учебники, но и полезные пособия.

Уроки в третью смену

С начала Великой Отечественной войны главной задачей для сферы образования было сохранение «всеобуча». В июле 1941 года нарком просвещения Владимир Потемкин выступил с обращением «Ко всем работникам просвещения РСФСР», а в августе вышла статья «Школа в военное время», ставшая ориентиром для организации обучения.

Самыми сложными стали первые два года войны, когда тысячи школ и детских домов из Москвы, Ленинграда и западных областей эвакуировали в тыл. Им не хватало помещений для учебы, да и учителей недоставало. В итоге занятия проводили в две-три смены, при этом более 6 тысяч школ закрыли.

В июле 1942 года вышло постановление СНК СССР о необходимости школьного образования для всех детей соответствующего возраста и использования школьных зданий по назначению

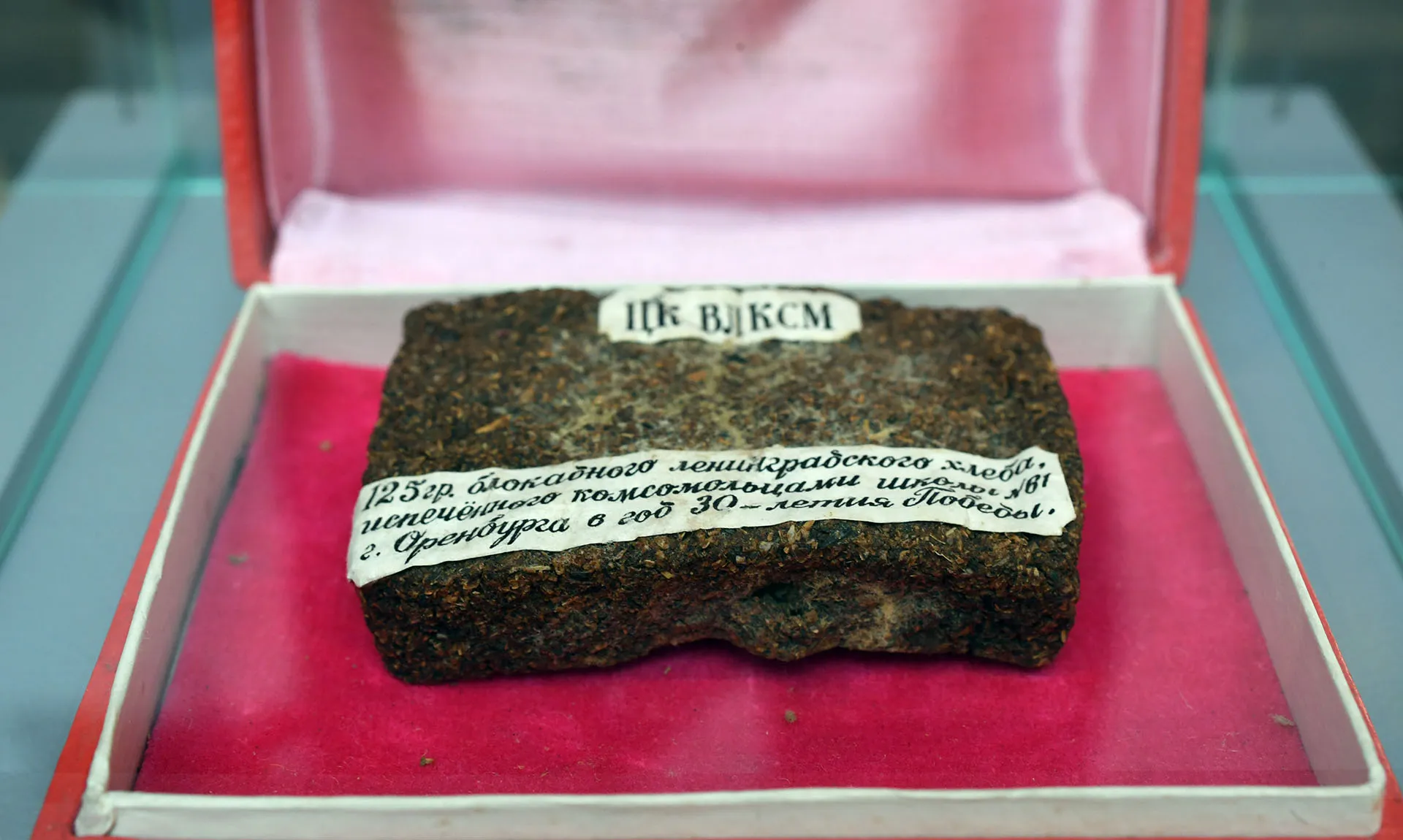

Условия были непростые. Зимой школы не отапливались, дети сидели за партами в зимней одежде и варежках. Кроме того, часто занятия проходили в бомбоубежищах и подвалах. Но все равно учебу старались не прерывать ни при каких условиях. Каждое утро уроки начинались по всей стране, даже в блокадном Ленинграде: зимой 1941–1942 года занятия там шли в 39 школах.

Подросткам было сложнее и потому, что в годы войны они наравне со взрослыми рыли окопы и возводили противотанковые ограждения, работали на заводах, в поле и госпиталях, собирали металлолом и шили обмундирование. В декабре 1942 года на 5790 предприятиях и 1300 стройках страны трудились 1,2 млн подростков. Многие ушли из школ, но при этом продолжили учиться в ремесленных училищах и ФЗО (школы заводской молодежи) — получали профессию и одновременно работали. В общеобразовательных школах оставались в основном ученики младших классов.

В июле 1942 года вышло постановление СНК СССР о необходимости школьного образования для всех детей соответствующего возраста и использования школьных зданий по назначению. С 1 сентября 1943 года открыли школы рабочей молодежи, а еще через год — школы сельской молодежи. Здесь учились по вечерам, после смены у станка или работы в поле. Первые такие школы открыли в Ленинграде зимой 1941–1942 года. К декабрю 1942 года в городе работали уже 52 ШРМ.

Обучить и накормить

Школа во время войны стала не просто местом, где пишут диктанты и решают примеры, а чем-то большим. Это была территория стабильности и порядка со строгими правилами и нормами опрятности — их сформулировали для учителей и учеников в первый год войны. А еще в школах помогали выживать. Например, в Ленинграде учителям и ученикам, находившим силы прийти на занятия, в первую блокадную зиму выдавали по тарелке супа — без продовольственной карточки. В некоторых школах для нуждающихся учеников, которых становилось все больше, собирали вещи и обувь. Для детей фронтовиков, эвакуированных, тех, у кого было слабое здоровье, организовывали школьное питание. На пришкольных участках разбивали огороды, за которыми ухаживали и учителя, и ученики. Урожай потом шел в школьные столовые.

В 1943 году открыли Суворовские и Нахимовские военные училища, организованные по образцу дореволюционных кадетских корпусов

В годы войны многие дети осиротели или потерялись во время эвакуации. Появлялось все больше беспризорников, которым требовалась помощь. 23 января 1942 года было подписано постановление Совета народных комиссаров СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей». В 1943 году провели специальную операцию — во время патрулирования с улиц и рынков забрали почти 380 тысяч беспризорных и безнадзорных детей. Сначала их устраивали в спецприемники, а оттуда направляли в семьи усыновителей или детские дома. К 1945 году в стране создали уже 6 тысяч детских домов, где детей содержали, воспитывали и обучали. Открывали также ремесленные училища, где подростки могли получить профессию. Кроме того, началось общественное движение за усыновление сирот.

В 1943 году решили открыть Суворовские и Нахимовские военные училища, организованные по образцу дореволюционных кадетских корпусов. Они предназначались в основном для детей военнослужащих РККА и партизан, а также сирот, родители которых погибли в сражениях или в оккупации. Педагогами там были лучшие офицеры с боевым опытом, комиссованные из-за ранений. Первые 11 учебных заведений приняли учеников в том же 1943-м. И значительную часть первых двух потоков составили дети, которые потеряли родителей.

Поколение больших перемен

Война сказалась и на содержании обучения. Каждый день начинался с политинформации — учитель зачитывал последние новости из газет, рассказывал, как обстоят дела на фронте. Серьезно изменилась программа: в 1942–1943 учебном году во всех школах ввели предмет «военное дело», в который входила строевая, лыжная, противохимическая и огневая подготовка, военно-санитарное дело, изучение стрелкового оружия.

Чтобы восполнить недостаток учителей, в школы отправляли студенток педагогических вузов и училищ — свою учебу они продолжали, совмещая с работой. Кроме того, при всех педагогических образовательных учреждениях открыли краткосрочные курсы учителей для взрослых. Там за 3–8 месяцев готовили преподавателей младших и средних классов.

Ассортимент книг и учебников в военное время сильно сократился, тем не менее их по возможности продолжали выпускать — издательства и типографии вместе с крупными предприятиями эвакуировали в Сибирь и на Урал. Книги печатали на желтоватой оберточной бумаге, без классического переплета и с минимумом иллюстраций. Для школьников издавали специальные пособия — как организовать убежище и распознать вражеский самолет, обезвредить зажигательную бомбу и оказать первую помощь раненому. При этом выпускали и обычные «мирные» учебники, и художественную литературу, в основном классику — Пушкина, Гете, Лермонтова, Шекспира. Издавали и детские книги — сказки, стихи, песенки.

В октябре 1944 года в Москве впервые провели Неделю детской книги, ставшую затем традиционной. В Колонном зале Дома Союзов четыре октябрьских воскресенья устраивали детские утренники. На каждом побывало около 2 тысяч детей. А позже праздник юных читателей начали проводить по всей стране.

Именно в военные годы ввели многие школьные правила и стандарты, которые сохранились и сегодня. Например, обязательное обучение с семи лет, пятибалльную систему оценки знаний, выдачу аттестатов зрелости по окончании школы, награждение серебряными и золотыми медалями за успехи в учебе.

Решить удалось и проблему со школами. Несмотря на огромные расходы и потери, государственные ассигнования на их строительство во время войны увеличились. В 1941–1945 годах в СССР построили 8412 новых школ на 1 млн 177 тысяч мест и еще около 9 тысяч школ приспособили для занятий.

В сложные военные годы стране удалось выстоять, а педагогам — сохранить лучшие традиции отечественного образования и воспитать достойных людей. Те, кто в 1941–1945 годах учились в школе, обеспечили подъем и развитие производства, строительства, науки, культуры в 1950–1960-х.

Высокий уровень школьного образования сохранялся в советские годы и остается таким сейчас — это подтверждают многочисленные победы детей из России на международных олимпиадах. Сейчас создание комфортных условий для их учебы и реализации — одна из главных задач нацпроекта «Молодежь и дети».

Подпишитесь на новости национального проекта