Тысячи здоровых детей и «презумпция позитивности»: как работает Центр Димы Рогачева

1 июня 2011 года на юго-западе Москвы появилось необычное здание: многоэтажный комплекс с яркими разноцветными стенами и эмблемой в виде двух детей, поднимающих солнечный диск. Это Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева — ведущая российская клиника в своей области, один из национальных медицинских исследовательских центров, которые развиваются по нацпроекту «Здравоохранение». Сегодня в Москве стартует Российский конгресс «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике», приуроченный к десятилетию центра. И круглая дата — хороший повод узнать, с чего все начиналось и почему люди здесь никогда не смогут работать по принципу «ничего личного».

Дорога к собственному дому

Впервые о детской гематологии и онкологии на государственном уровне заговорили после аварии на Чернобыльской АЭС. Еще в 1987 году главному гематологу Минздрава СССР Александру Румянцеву поручили лечение детей, проживающих в зоне загрязнения. В январе 1991 года Совет министров РСФСР создал Научно-исследовательский институт детской гематологии (НИИ ДГ) на базе Российской детской клинической больницы (РДКБ), Морозовской и Измайловской детских больниц.

Так в нашей стране начало развиваться новое медицинское направление — детская гематология-онкология: врачи института проходили обучение в ведущих зарубежных центрах, адаптировали иностранные методики для российских реалий и помогали открывать специализированные отделения по всей стране. В 1994 году на базе РДКБ открыли первое в нашей стране отделение трансплантации костного мозга, а в Рязани начал свою работу филиал НИИ ДГ, который стал ведущим учреждением России в области диагностики и лечения болезней эритрона (части кроветворной системы организма, которая непосредственно связана с выработкой красных клеток крови).

Однако у института долгое время не было собственного здания, и специалисты работали в нескольких медицинских учреждениях. Но все изменило одно письмо. В 2005 году один из пациентов института — десятилетний Дима Рогачев, который боролся со сложной формой лейкоза (рака крови), — написал письмо президенту России Владимиру Путину и пригласил его на блины.

Глава государства принял приглашение и встретился с Димой в августе 2005 года. Путин подарил мальчику фотоаппарат, а он вручил президенту рисунок с изображением больницы будущего. Так развитие детской медицины в России получило новый толчок: руководство страны поддержало просьбу врачей построить современный специализированный центр детской гематологии и онкологии. Уже через несколько дней после судьбоносной встречи НИИ ДГ преобразовали в федеральный центр и начали строить новое здание для юных пациентов, их родителей и врачей, которые лечили детей.

К сожалению, несмотря на все усилия медиков, в сентябре 2010 года Димы не стало. Однако по предложению Владимира Путина во время торжественного открытия нового здания 1 июня 2011 года было объявлено, что теперь это Центр имени Дмитрия Рогачева.

«Здесь все личное»

«В 2005 году мы, находясь в контакте с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, рассказали ему о той мечте, которой нам хотелось бы достичь: о строительстве и организации уникального в России, да и в мире центра, который объединял бы лечение пациентов нескольких нозологий — и гематологических и онкологических заболеваний — на основе бурно развивающейся научной области, какой является иммунология — наука о клеточной регуляции организма человека. И Владимир Владимирович поверил в это и дал возможность нам, коллективу врачей, ученых, специалистов, работающих в этой области, не только достичь этой мечты, но и участвовать в ее реализации», — рассказывает президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев.

Врачи действительно участвовали в создании нового здания центра, и в 2011 году они полноценно переехали в собственную клинику со всем необходимым: центрами радиологии, лучевой диагностики и лучевой терапии, собственной специализированной хирургической службой.

Заведующий отделением онкологии и детской хирургии Николай Грачев признается, что для него эти десять лет пролетели как один день. «Я помню, что только защитил кандидатскую диссертацию, полгода поработал в другой больнице и пришел сюда. Я воспринимаю это как большой шанс стать хирургом в серьезном смысле этого слова. Эти десять лет были одними из самых интересных, и я считаю, что за это время хирургическая служба только начала становиться на правильный курс», — рассказал врач порталу национальныепроекты.рф.

При этом хирургам Центра уже удалось многого достичь: число хирургических вмешательств возросло с 500 до 2500 в год, и очень сильно выросло их качество.

Грачев объясняет, что в центре идут путем планируемой и безопасной хирургии, а это мировой тренд, в частности, в онкологии, и в педиатрической, детской онкохирургии в отдельности.

Но главное, по его словам, это личное отношение. «Говорили недавно с коллегой, и он сказал: «На работе ничего личного». Я возмутился: как ничего личного? Для меня здесь все личное: каждый стежок и инструмент на операции, общение с коллегами, пациентами — все! Если так говорят, значит, не надо заниматься детской онкохирургией, здесь все личное, и это очень важно», — рассказывает хирург.

Кроме того, Грачев уверен, что здесь должна действовать презумпция позитивности: все хорошо, пока не плохо. «Как есть презумпция невиновности, только позитивности, даже в онкологии, потому что если так взглянуть на вещи, то очень много положительных моментов», — отмечает он.

Ежедневный труд

Александр Румянцев перечисляет невероятные показатели ежегодной работы центра: примерно 2500 высокотехнологичных операций, 250 трансплантаций костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток. «Кроме того, в этом году через центр прошли больше 1500 первичных пациентов, а всего, включая тех, кто приезжает на реабилитацию, выздоровевших от рака, в год проходит свыше 12 тысяч пациентов», — отмечает президент НМИЦ ДГОИ.

Тысячи вылеченных пациентов — это реальный итог работы центра в новом здании за десять лет. И здесь не обходится без совершенно удивительных историй.

«Мы недавно обсуждали наших пациенток, которые уже не в первый раз стали мамами, а всего десять лет назад получали здесь лечение и трансплантацию и в каком-то смысле находились на грани жизни и смерти из-за тяжелой болезни или тяжелого лечения. А сегодня мы получаем фотографии детишек, которые в каком-то медицинском смысле являются нашими внуками», — рассказывает заместитель генерального директора центра, директор Института молекулярной и экспериментальной медицины Михаил Масчан.

Он объясняет, что за десять лет было много прорывов. Например, специалисты центра научились делать трансплантации от частично совместимых доноров — от родителей детям. И сегодня результаты таких трансплантаций не отличаются от результатов с совместимыми донорами. «Мы оказались в ситуации, когда не бывает пациента без донора», — объясняем Масчан.

Однако он обращает внимание на то, что все эти прорывы — результаты долгой, кропотливой работы, маленьких шажков, складывающихся из ежедневного труда.

«Наши цели не меняются: мы хотим вылечить всех пациентов и сделать так, чтобы это лечение не было тяжелым, не сопровождалось побочными эффектами, особенно у детей, чтобы они прожили долгую и счастливую жизнь без осложнений», — объясняет Масчан.

Время больших надежд

Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны: так, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» принято решение о строительстве пяти центров детской гематологии и онкологии: в Воронеже, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе и Краснодаре. Кроме того, не так давно открылись специализированные центры в Морозовской больнице и Институте имени Блохина в Москве, и там уже созданы все условия для лечения детей с онкологическими заболеваниями.

«Мы надеемся, что до 2024 года, когда войдут в строй те пять клиник, которые сейчас строятся, мы сможем улучшить результаты лечения пациентов. Мы считаем, что количество детей, выздоровевших от рака, к концу 2024 года должно составить 85–86%, а к 2030 году — 92% выздоравливающих детей», — отмечает Румянцев.

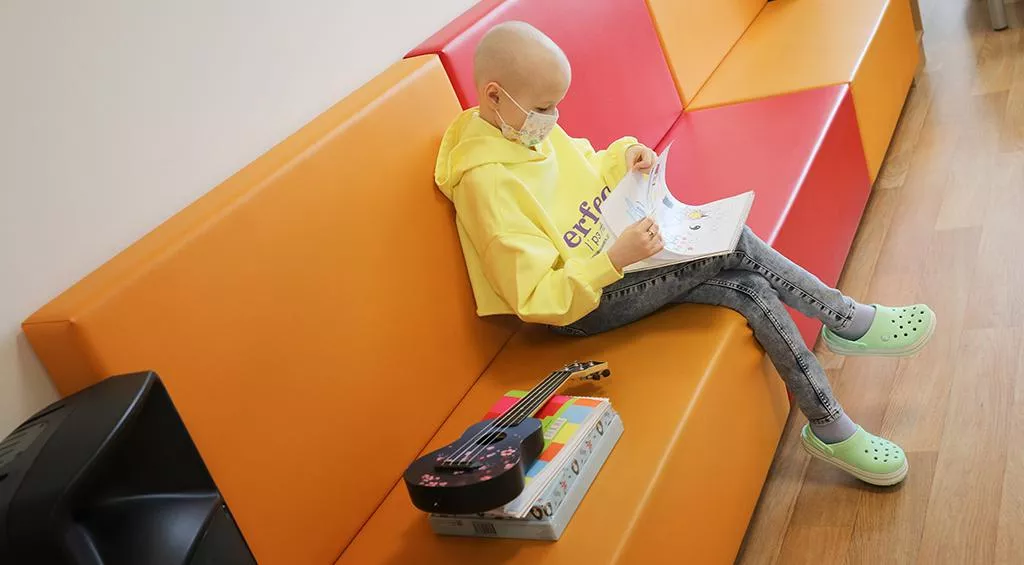

Сегодня одна из таких выздоравливающих детей — 11-летняя Ульяна Япарова из Башкирии. Два года назад у нее нашли опухоль — нефробластому, и врачи региона направили ее на лечение в Центр имени Дмитрия Рогачева.

«Мы очень рады, что попали в этот центр, здесь такие замечательные доктора и весь персонал в целом. Центр очень продвинутый во всех отношениях. Можно сказать, что мы на финише лечения. И мы очень рады, что оказались здесь», — рассказала мама Ульяны Дарья Ямалетдинова.

И маме, и дочке в центре нравится. Дарья может постоянно находиться со своим ребенком, а Ульяна — делать уроки и в свободное время играть с соседкой по палате. Обе девочки учатся играть на укулеле, и Ульяна признается, что они очень хорошо проводят время. «Я хочу сказать докторам большое спасибо за то, что приняли меня, помогают мне вылечиться до конца», — отмечает юная пациентка.

Подпишитесь на новости национального проекта