Цифра в «IT-кубе»: почему важно развивать навыки программирования у детей

Сегодня, 4 декабря, в нашей стране отмечается День информатики. Судя по количеству компьютерных курсов, открывшихся в последнее время по нацпроектам «Цифровая экономика» и «Образование», уже немало россиян разного возраста могут считать эту дату своим законным праздником.

Многие полагают, что чем раньше начать изучение IT-технологий, тем лучше. Особенно если учесть, что теперь дети с гаджетами на «ты». Но значит ли это, что столь уверенные шаги «на пути к IT» точно приведут ребенка на цифровую кафедру вуза? И можно ли распознать компьютерного гения еще в школе?

Эти и другие вопросы корреспондент портала национальныепроекты.рф обсудил с преподавателями, один из которых работает с детьми в «Кванториуме», второй — в «IT-кубе».

Гаджет детям не игрушка

Ошибаются те, кто считает, что история российской информатики скучна. Достаточно сказать, что проект первой отечественной цифровой электронно-вычислительной машины в СССР был представлен уже вскоре после Великой Отечественной войны — 4 декабря 1948 года. Ее изобрели ученые Исаак Брук и Башир Рамеев. «Прадедушка» современных гаджетов состоял из 6 тыс. разных ламп и занимал помещение площадью 60 кв. м.

Конечно, с тех пор компьютерные технологии шагнули далеко вперед. Нынешний смартфон величиной с ладонь умеет гораздо больше, чем громоздкий агрегат Брука и Рамеева.

Переустановить программу в смартфоне или на планшете сейчас по силам почти каждому. Но ведь компьютерные игры и прочие программы еще нужно разработать, а гаджеты — изготовить

А тут уже без специальных знаний и дополнительного образования не обойтись.

«Цифровизация сегодня коснулась практически всех сфер нашей жизни. Десять лет назад трудно было представить, что в каждом киоске станет реальностью бесконтактный платеж. В считанные минуты легко получить нужную справку на портале госуслуг, не выстаивая километровые очереди, как это бывало раньше. При этом цифровая среда все-таки требует определенных знаний и навыков. Поэтому хорошо, что нацпроекты «Цифровая экономика» и «Образование» уделяют большое внимание бесплатному дополнительному IT-образованию детей, молодежи и взрослых», — говорит Юрий Иванов, педагог детского технопарка «Кванториум» из Всеволожска Ленинградской области. В этом учреждении ежегодно занимаются около тысячи ребят.

Его коллега Иван Луценко, преподающий в барнаульском «IT-кубе», где сейчас занимается порядка 500 детей, согласен: сеть учреждений дополнительного IT-образования — это хороший задел на будущее. Но результат их работы будет высоким при соответствующем уровне преподавания и наличии педагогов, по-настоящему увлеченных новыми технологиями и хорошо ладящих с детьми. О качестве их работы будут красноречиво говорить ученики, которые с радостью спешат на занятия и занимают призовые места на конкурсах.

«Важно построить учебный процесс так, чтобы уроки были интересны и полезны детям, исходить из их склонностей и потребностей. Например, знание языка программирования «Си» вряд ли пригодится подростку, если он не планирует в дальнейшем заняться разработкой компьютерных программ. В то же время умение строить алгоритм для решения задачи полезно любому человеку в силу своей универсальности», — делится мнением Иван Луценко.

Работа не для робота

«Некоторые дети могут быть застенчивы, так что важно уделить внимание каждому. Например, у нас занимается подросток, который заикается. Он сперва чувствовал себя скованно, но когда мы познакомились ближе, оказалось, что этот мальчишка — гений программирования! В целом это очень интересное занятие — наблюдать за тем, как каждый ребенок раскрывается», — рассказывает Юрий Иванов.

По его мнению, ребенку-гуманитарию может быть трудно досконально разобраться во всех нюансах, тем более что информатика по своей сути все-таки ближе к математике и физике. Но разве будет плохо, если благодаря дополнительному IT-образованию из детей, увлеченных литературой или рисованием, вырастут журналисты и дизайнеры с аналитическим складом ума, уверенно ориентирующиеся в цифровом мире?

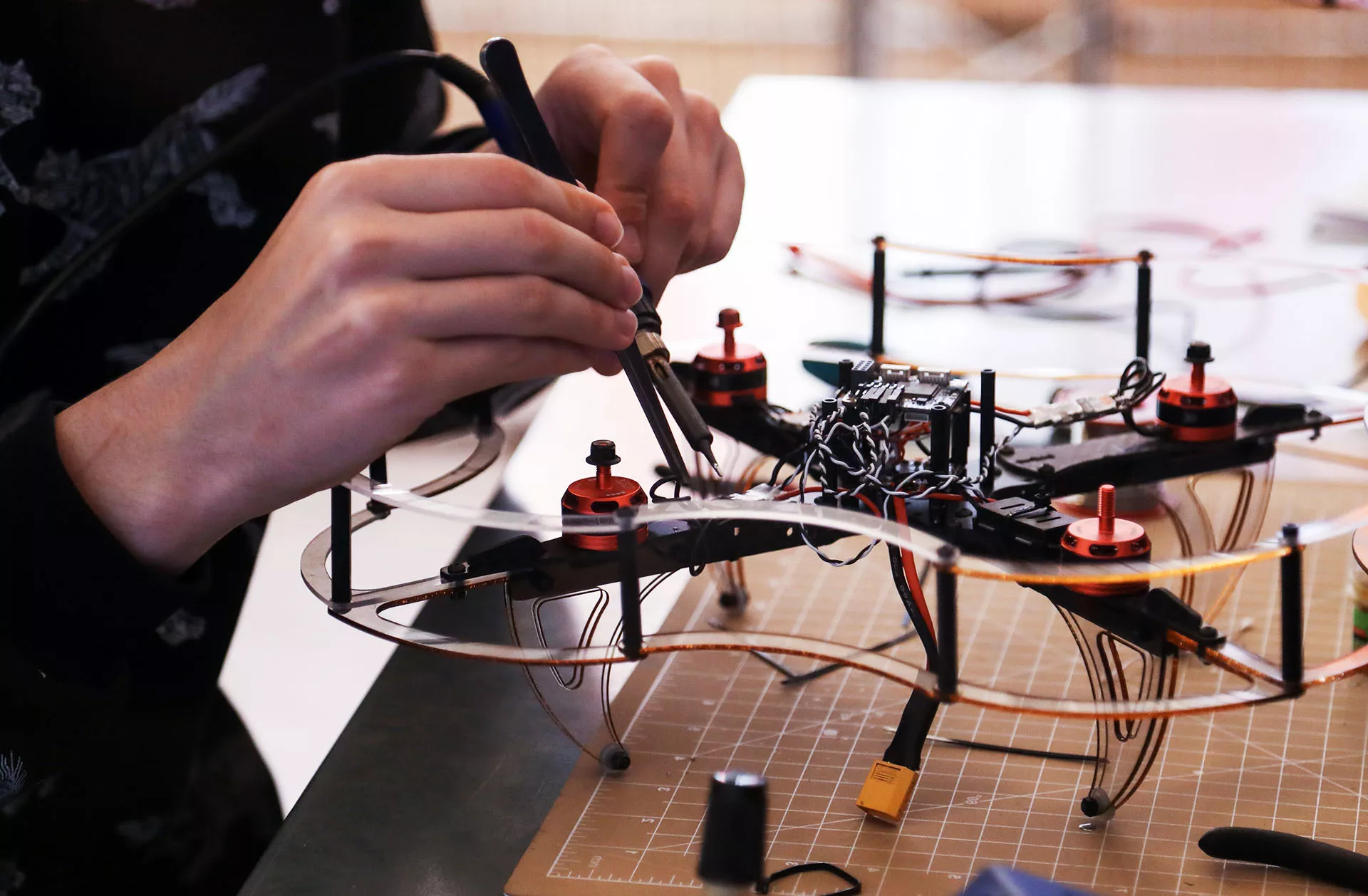

Постигать азы программирования на курсах «Код будущего», в «Кванториумах» и «IT-кубах» позволяет современное оборудование, закупленное по нацпроектам. При этом не последнее значение имеет мотивация ребят.

«Порой задаешь новичку вопрос о том, почему он решил стать айтишником, и понимаешь: единственное, что он знает об этой профессии, — можно получать «сто тыщ», работая из дома. Ребята с такой мотивацией, скорее всего, скоро отсеются, как только поймут, что «сто тыщ» работодатели платят не всем подряд, а лишь реально талантливым программистам. И чтобы стать таким специалистом, нужно многому учиться. А вот если ребенок ответит на мой вопрос: «Мне это интересно», с таким учеником мы уже сможем реально чего-то добиться», — рассуждает Иван Луценко.

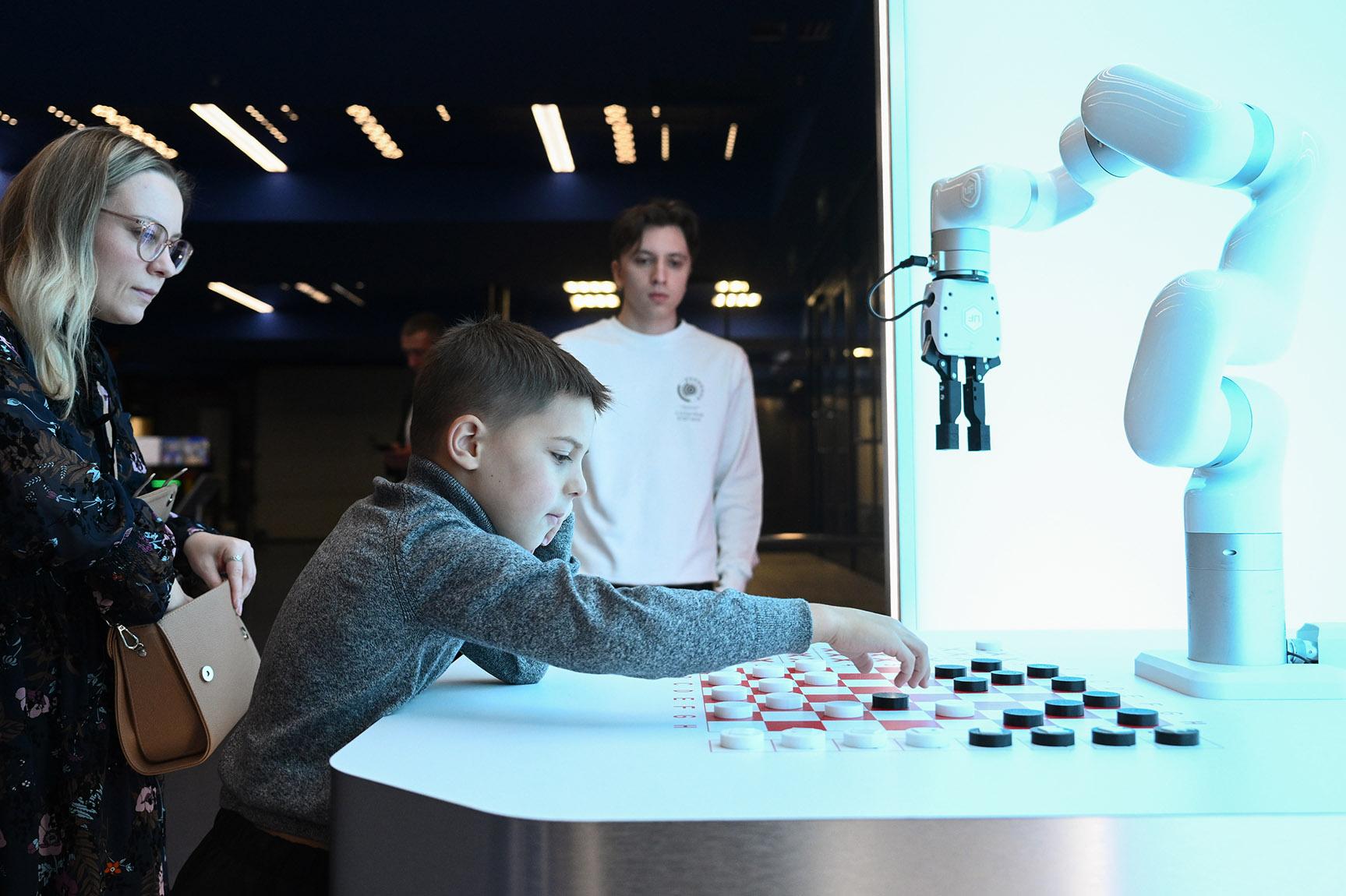

По его словам, хорошей проверкой на терпение и увлеченность является робототехника. Некоторые ребята уходят, когда понимают, что учеба — это не просто «покататься на машинках».

Это прежде всего кропотливая отладка процессов и механизмов и требующее усидчивости программирование.

Впрочем, как говорит преподаватель, отсев воспитанников происходит только среди начинающих. А те, кто остается, как правило, занимаются дальше с интересом.

В целом оба педагога сходятся во мнении: правильная мотивация детей закладывается в семье и может зависеть от того, какие ценности стоят на первом месте у родителей — материальные блага или же новые знания, духовное развитие.

Дорасти до IT

По большому счету, учителя, преподающие информатику в школе, говорят, что хорошо усваивают программирование не более 10–15% учеников в классе, а это от силы 3–5 человек из 30. Такие дети, как правило, уже занимаются программированием самостоятельно. А учебные площадки и внимательные наставники как раз помогут им раскрыться и выбрать конкретную сферу деятельности — будь то web-дизайн, web-разработка, робототехника, системное администрирование, информационная безопасность или исследование данных.

Само собой, для этого нужны интересные учебные планы и методики, помогающие обучать детей с учетом стремительного развития IT-технологий. Да и самим преподавателям информатики нужно идти в ногу со временем, следить за новинками отрасли.

«Самый сложный метод обучения — лекции. Они вызывают наименьший отклик у ребят. Поэтому, на мой взгляд, наилучшее решение — по максимуму увеличить долю практических занятий, когда теория усваивается вместе с важными навыками. Особенно если перед детьми ставятся конкретные задачи, поступившие от предприятий», — отмечает Юрий Иванов.

Но как скоро можно будет оценить «плоды учености», взращенные при помощи «Кванториумов», «IT-кубов» и других учебных площадок, действующих по проектам «Цифровая экономика» и «Образование»?

«На самом деле, мы уже чувствуем первые результаты. Даже на примере нашего технопарка. Во-первых, нам часто пишут выпускники, благодарят за полученные знания, за то, что мы помогли им выбрать профессию. Во-вторых, с каждым годом приходят все более грамотные преподаватели, в том числе молодые, которые по уровню компетентности в IT-сфере могут дать фору опытным педагогам. Так что будущее, о котором мы мечтаем, начинает сбываться», — не скрывает гордости Юрий Иванов.

Сегодня в стране работают 197 центров цифрового образования «IT-куб» и 135 технопарков «Кванториум». На бесплатное обучение по проекту «Код будущего», по данным Минцифры России, в этом году записались свыше 200 тыс. школьников, из них 90 тыс. уже зачислены на занятия. В целом же, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, к 2030 году языки программирования в стране освоят около 1,2 млн молодых людей.

Подпишитесь на новости национального проекта