Топливо будущего: «прирученному» атому — 80 лет

20 августа 1945 года принято считать датой рождения отечественной атомной промышленности. В этот день в СССР создали Первое главное управление, координирующее атомные исследования. Всего через десять лет в Обнинске запустили АЭС — первую в стране и мире, а затем в Ленинграде создали атомный ледокол «Ленин», тоже первый в мире. Современная российская атомная промышленность сохраняет мировое лидерство по многим направлениям. Только в нашей стране существует атомный ледокольный флот, а экспорт атомных технологий, атомных электростанций, центров ядерной науки и медицины составляет 90% от общемирового объема.

С легким паром!

12 июня 1951 года подписали постановление Совета министров СССР «О сооружении опытной установки В-10» — речь в документе шла о будущей АЭС, разработкой и сооружением которой, как и всем советским атомным проектом, руководил выдающийся ученый-физик Игорь Курчатов. Главным конструктором первой АЭС был Николай Доллежаль.

Работа над первой в мире атомной электростанцией шла в условиях строгой секретности. Площадку для нее выбрали в достаточно неприметном месте — бывшей деревне Пяткино, где через год после запуска АЭС вырос город Обнинск.

26 июня 1954 года состоялся технический запуск станции: реакторную установку перевели в паровой режим.

«17 часов 45 минут. Пар подан на турбину», — записал начальник объекта Дмитрий Блохинцев в оперативном журнале. Академики Курчатов и Александров поздравили всех участников проекта: «С легким паром!»

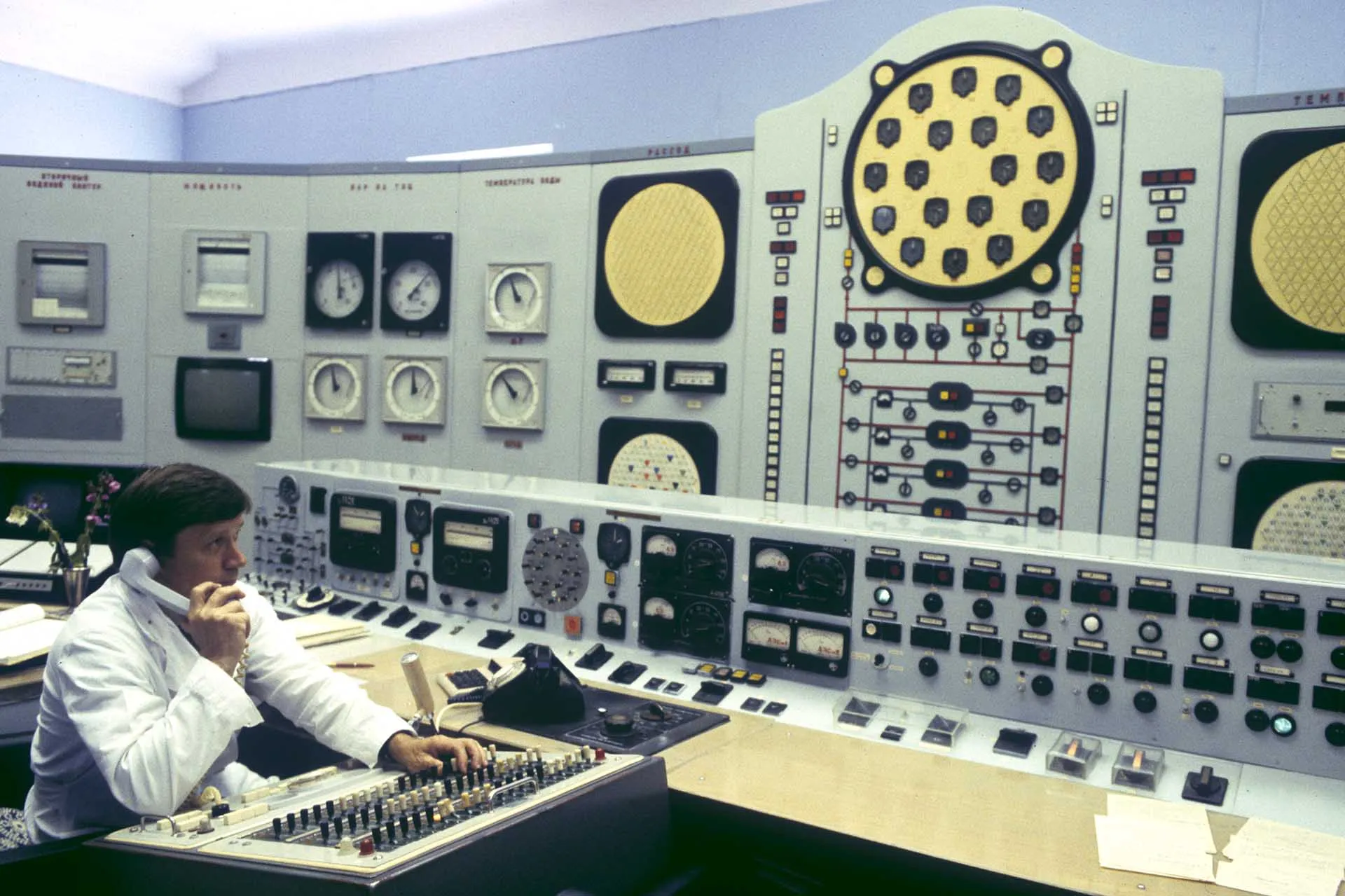

Первая в мире атомная станция была еще и чем-то вроде уникального тренажера: здесь обучали специалистов советских и зарубежных АЭС, экипажи атомных подводных лодок, ледокола «Ленин»

27 июня станцию подключили к энергосистеме. Первые четыре месяца АЭС работала не в полную силу — на этом этапе вносили конструктивные изменения, исправляли недочеты. Возможности опереться на чей-то опыт у создателей первой атомной станции не было. Кроме того, многие процессы выполняли вручную: вносили записи в оперативный журнал, считали на механическом арифмометре. На начальном этапе станцию обслуживали 60 человек. В дальнейшем, когда процессы постепенно автоматизировали, штат сократили всего до шести человек.

На проектную мощность 5 МВт станцию вывели в октябре 1954 года. Обнинская АЭС 48 лет проработала без чрезвычайных происшествий и аварий — на 18 лет дольше запланированного срока.

Официально Обнинскую атомную станцию представили на Женевской конференции по мирному использованию атомной энергии в 1958 году. Неудивительно, что больше всего посетителей привлекал павильон СССР. Кстати, в том же году приняли первый международный мораторий на испытания ядерного оружия.

В следующие 20 лет АЭС посетило огромное количество делегаций со всего мира: с визитом приезжали физик Фредерик Жолио-Кюри, президент Индии Джавахарлал Неру, президент Вьетнама Хо Ши Мин. Всего на уникальном объекте побывало около 60 тысяч гостей.

Первая в мире атомная станция была еще и чем-то вроде уникального тренажера: здесь обучали специалистов советских и зарубежных АЭС, экипажи атомных подводных лодок, ледокола «Ленин».

В 2002 году Обнинская АЭС благополучно «ушла на покой». Станцию превратили в музей.

Мощнее и безопаснее

В 1964 году советские атомщики запустили первый водо-водяной энергетический реактор ВВЭР-1, в котором вода выполняет сразу две функции — замедлителя нейтронов и теплоносителя. Такой атомный реактор вырабатывает электричество на Нововоронежской АЭС. Проектная мощность АЭС составляла 210 МВт.

Реактор на быстрых нейтронах БН-350 впервые построили в городе Шевченко (ныне — город Актау в Республике Казахстан). У атомных реакторов на быстрых нейтронах несколько преимуществ перед тепловыми. Можно использовать более разнообразное сырье, снижается количество отходов, и, самое главное, такие реакторы способны воспроизводить больше топлива, чем отрабатывают. Это позволяет сделать топливный цикл замкнутым.

Реактор в Шевченко работал с 1973 по 1999 год, обеспечивая нужды Мангышлакского энергетического комбината и завода опреснения морской воды. Второй реактор на быстрых нейтронах БН-600 стал более мощным и предназначался для энергетического использования. Его запустили 8 апреля 1980 года на Белоярской АЭС в Свердловской области.

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС на быстрых нейтронах БН-800 подключили в 2015 году, а с 2016-го началась промышленная эксплуатация. Он позволил сделать шаг к замкнутому ядерному топливному циклу. Здесь стали вторично использовать элементы уже отработанного топлива и дожигать долгоживущие ядерные материалы. Это оказалось настоящим прорывом в энергетике.

Реактор большой мощности РБМК на Ленинградской АЭС запустили в 1974 году. Мощность агрегата составляла 1000 МВт. Такая конструкция дает возможность менять топливо в одном из каналов, не останавливая работу реактора. Независимые модули обеспечивают и высокий уровень безопасности.

Развитие атомной энергетики затормозила авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Она стала причиной «перезагрузки» всей системы строительства и эксплуатации ядерных объектов, более жестких требований к безопасности.

Большое плавание

Атомный ледокол необходим для развития Северного морского пути — такое обращение направили в правительство СССР академики Курчатов и Александров совместно с руководителями нескольких отраслей промышленности и Морского флота. Мощное судно должно было обеспечить более эффективную навигацию по Северному морскому пути, а также продемонстрировать мирные намерения СССР в отношении атомной энергии.

Ледокол «Ленин» с ядерной энергетической установкой стал первым в мире надводным атомным судном. Корабль создавали на Адмиралтейском заводе в Ленинграде, при этом в его создании участвовали более 500 советских предприятий. Многие агрегаты и механизмы делали впервые, все работы вели в режиме строгой секретности. Ледокол строили три года — с 1956 по 1959 год.

«Ленин» вел суда по высокоширотным трассам, преодолевая лед толщиной до 2,7 м. Также атомное судно использовали и для научных экспедиций в Арктику. Свою работу ледокол выполнял 30 лет, провел через льды тысячи судов, преодолев 654 400 морских миль, а затем стал уникальным музеем в Мурманске.

Ледокол «Ленин» с ядерной энергетической установкой стал первым в мире надводным атомным судном

У атомного ледокола «Арктика», спущенного на воду в 1977 году, тоже интересная биография. Это первое надводное судно, покорившее Северный полюс. В конструкции ледокола было много новшеств, и некоторые из них вызывали сомнения. Экипаж был готов к неожиданностям: перед отправлением в первое пробное плавание на борт погрузили аварийный запас продовольствия примерно на восемь месяцев. На судне на всякий случай находилось все для строительства аэродрома, но рейс прошел благополучно.

Ледоколы и сейчас играют решающую роль в развитии Севморпути — прокладывают путь другим судам, доставляющим грузы, открывают доступ к арктическому шельфу, разрушая лед и прокладывая каналы для судоходства, обеспечивают научные и туристические экспедиции, участвуют в спасательных операциях.

Северный морской путь связывает водные маршруты от западной морской границы России до Дальнего Востока, объединяет крупные морские и речные порты в единую сеть, поэтому имеет огромное значение для экономики Арктики и северных регионов, а также страны в целом.

Использовать его круглогодично, обеспечивая бесперебойную работу предприятий, снабжение людей всем необходимым, позволяют атомные ледоколы.

Россия — единственная страна, располагающая собственным ледокольным флотом: это 41 судно, 8 из которых — атомные. В ближайшем будущем источником энергии в северных регионах, где нет централизованного энергоснабжения, станут плавучие энергоблоки и атомные станции малой мощности, более экологичные, чем угольные.

Нейтроны на экспорт

Активное строительство АЭС по советским технологиям в других странах началось в 1966 году. АЭС «Райнсберг» с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР70 (мощностью 70 МВт) возвели в ГДР. Это была первая АЭС в республике.

Всего с 1957 по 1967 год Советский Союз построил 25 атомных установок, включая 10 реакторов для АЭС, 7 ускорителей и 8 лабораторий для исследований в области ядерной физики. Сейчас Россия продолжает лидировать в области экспорта атомных технологий: 90% АЭС, строящихся за рубежом, возводят по российским проектам.

Один из них — АЭС «Аккую» на средиземноморском побережье Турции, крупнейшая ядерная стройка в мире. «Аккую» обеспечит электричеством более десяти регионов Турции и более 12 млн потребителей.

Активное строительство АЭС по советским технологиям в других странах началось в 1966 году

Большое внимание при создании станций уделяют безопасности. В проекте учтены даже маловероятные риски. АЭС, строящаяся в сейсмически безопасной зоне, способна выдержать землетрясение до 9 баллов, а также ураганы, наводнения, цунами высотой до 10 метров и падение самолета весом 20 тонн со скоростью 200 м/с.

На станции установлены реакторы нового поколения 3+ и современные системы безопасности.

Более 99% морской воды, которую будут использовать на АЭС «Аккую», вернется в море незагрязненной. Ядерные отходы утилизируют лицензированные операторы.

Экомониторинг в зоне АЭС включает наблюдение за состоянием растений и животных, измерения химических и радиационных показателей воздуха, поверхностных и подземных вод, донных отложений, почвы, сельхозпродукции местного производства и питьевой воды.

Еще один интересный зарубежный проект — АЭС «Куданкулам» в Индии. Здесь соорудили гидрокомплекс с водозабором для морской охлаждающей воды, который защищает станцию от стихии и в то же время безопасен для морских обитателей, которые попадают внутрь. Насосы создают быстрое течение, которое заставляет подниматься рыбу и гигантских черепах наверх, а затем через специальные проемы они невредимыми попадают в океан.

Атомное завтра

В 2025 году по инициативе Президента утвержден новый нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии». Одна из его задач — довести объем атомной энергетики в энергобалансе России до 25% к 2045 году. Увеличивать потребление энергии атома предполагается за счет АЭС нового поколения — более экологичных, компактных и менее мощных, рассчитанных на обслуживание территорий, где нет централизованной электросети.

Таких, например, как плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов», запущенный в 2020 году. Это мобильная атомная электростанция малой мощности. Судно стоит в порту города Певека на Чукотке. Плавучий энергоблок может обеспечить электроэнергией населенный пункт, где проживают 100 тысяч человек.

«Академик Ломоносов» вошел в состав плавучей атомной теплоэлектростанции, которая замещает выбывающие Билибинскую АЭС, запущенную в 1974 году, и Чаунскую ТЭЦ, которой более 70 лет. Он также дает электричество горнодобывающим предприятиям Западной Чукотки.

Наиболее перспективна для атомной энергетики будущего двухкомпонентная ядерная система с замкнутым топливным циклом, более эффективная и экологичная.

В энергетическом комплексе замкнутого цикла используют два типа реакторов — водяные со спектральным регулированием ВВЭР-С и реакторы на быстрых нейтронах. Быстрые реакторы производят больше делящихся изотопов, чем используют. Они могут вырабатывать топливо и для себя, и для реакторов других типов. В Северске строится реактор БРЕСТ-ОД-300, разрабатывают и другие варианты.

ВВЭР-С позволят экономить природный уран при изготовлении топлива, а реакторы на быстрых нейтронах будут использовать отходы ядерного топлива, перерабатывая его и изготавливая новое топливо.

К 2028 году построят энергоблок с реакторной установкой со свинцовым теплоносителем мощностью 300 МВт. Такой энергоблок благодаря свинцовому элементу способен заглушаться во время аварии без внешнего вмешательства. Такие реакторы и более эффективны: в них можно использовать смешанное уран-плутониевое топливо, а не чисто урановое.

Атомную станцию малой мощности, первую из ряда малых и средних АЭС, разработают на базе реакторной установки «ШЕЛЬФ-М».

Инновационные атомные проекты улучшают жизнь людей в самых отдаленных уголках страны, дают энергию предприятиям, укрепляют лидерство России в области атомной энергетики и способствуют достижению технологической независимости.

Подпишитесь на новости национального проекта