Радиовсплески из космоса, глицин и рождение Челябинского метеорита: открыти

Привычные нам со школы химия и физика становятся совершенно иными, если к ним добавить приставку «астро». В условиях глубокого космоса вещества и природные элементы иногда меняют свои свойства, и это может повлиять на дальнейшую эволюцию небесных тел или же дать важные ответы на не менее важные вопросы об истории и специфике происхождения нашей планеты или даже всей Галактики. Уникальные, но крайне трудноуловимые радиосигналы впервые заметили в Млечном Пути, наше родное светило проявляет сильнейшую за три года активность, глицин (да-да, тот самый) может появиться в самых темных глубинах космоса, а некогда нашумевший Челябинский метеорит направился в нашу сторону еще 290 млн лет назад.

Быстрые радиовсплески и долгие наблюдения: уникальное космическое явление впервые зафиксировано в Млечном Пути

Продолжительное время астрофизики по всему миру работают над изучением одного загадочного космического явления — быстрых радиовсплесков (fast radio bursts — FRB). Это название говорит само за себя. Возникая буквально из ниоткуда и быстро исчезая, такие всплески космического радиополя ставят ученых в тупик. Множество гипотез о происхождении сигналов превосходит число случаев их обнаружения. Но в 2020 году впервые в истории ученые обнаружили быстрый радиовсплеск в нашей Галактике — в Млечном Пути.

Источником «домашнего» быстрого радиовсплеска оказался магнетар. Так называют нейтронные звезды, которые на огромной скорости вращаются вокруг своей оси, обладают сильнейшим магнитным полем и производят сильные выбросы гамма- и рентгеновского излучения.

Несколько научных групп независимо друг от друга изучили сигнал и установили, что он исходил от магнетара SGR 1935+2154, который находится в созвездии Лисичка в 30 тыс. световых лет от нас. Среди них и российские ученые из Пущинской радиоастрономической обсерватории (ПРАО). О своем открытии сигнала от магнетара они заявили 17 ноября. Сам FRB поймала Виктория Федорова, младший научный сотрудник ПРАО, проанализировав архивные данные радиотелескопа «Большая сканирующая антенна» на частоте 111 МГц.

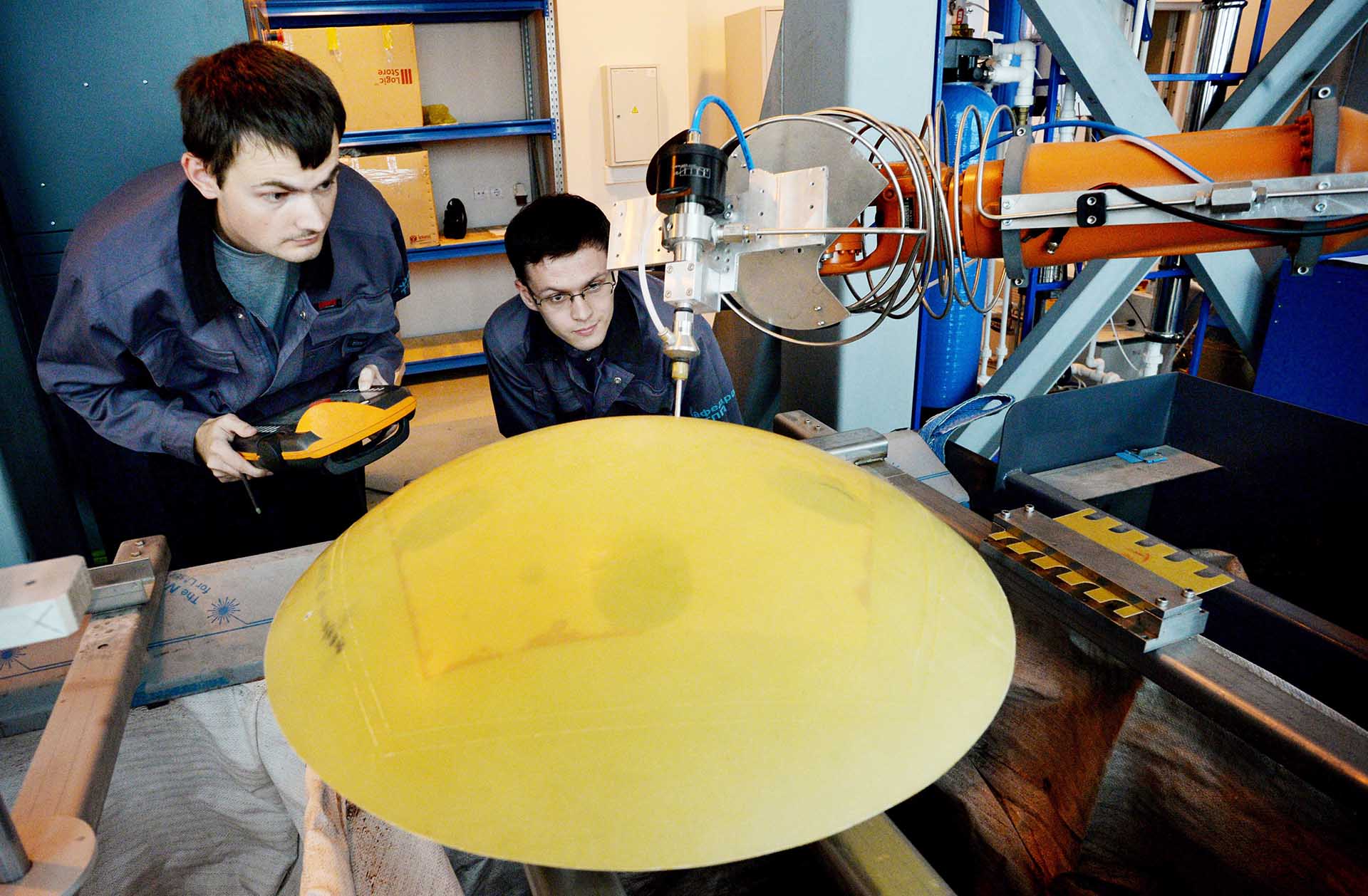

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Это самый чувствительный в мире радиотелескоп в своем диапазоне. Обладая таким мощным инструментом, в 2017 году мы запустили собственный проект по поиску FRB», — говорит Александр Родин, руководитель проекта по исследованию FRB.

За все время наблюдений в Пущино обнаружили 11 быстрых радиовсплесков, и еще один FRB в текущий период исследований ждет подтверждения.

Тем не менее остается открытым вопрос, как именно рождаются быстрые радиовсплески, ведь по своей мощности они сильнее даже самых ярких вспышек магнетаров. Об этом, к примеру, заявляет Дмитрий Левков из Института ядерных исследований РАН.

«Обычно быстрые радиовсплески связывают с выбросами плазмы, которая попадает в конус излучения пульсара и вспыхивает. Допускаю, что причина тому астероиды, которые пролетают через конусы и там сгорают. В общем, о механизмах говорить рано, надо набрать статистику», — отмечает Александр Родин.

Споры и выдвижение различных гипотез продолжаются, но сейчас ученые едины в том, что их открытие поможет исследовать не только необычные космические объекты, но и распределение материи в галактиках. Однако для дальнейшего изучения явления нужно получить данные от других научных групп, зафиксировавших FRB в Млечном Пути.

Как глицин может быть старше планеты? Новое исследование, преображающее гипотезы о зарождении жизни в космосе

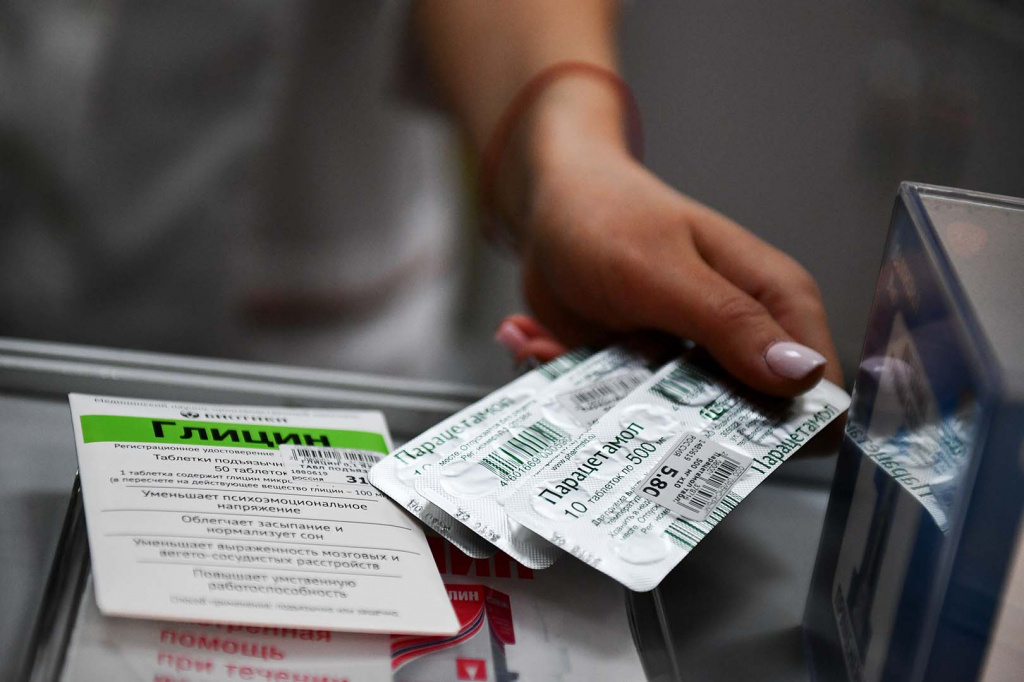

Распространено мнение, что для улучшения работы мозга, борьбы со стрессом и общего поддержания активной интеллектуальной деятельности лучше всего принимать глицин. Но мало кто знает, что глицин — аминокислота и ключевой элемент форм жизни. И удивителен тот факт, что он может образовываться в жестких условиях глубокого космического пространства. Установила это группа исследователей из России, Америки, Германии, Британии и Голландии. Совместное исследование в лабораторных условиях продемонстрировало, что глицин и, весьма вероятно, другие аминокислоты могут появиться в плотных межзвездных облаках еще до момента их эволюционного превращения в планеты и звезды.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Установить это уникальное явление помогли наблюдения кометы 67Р/Чурюмова — Герасименко. Сами кометы — объекты в космическом пространстве, которые находятся в наиболее близких кондициях к первородному состоянию Солнечной системы и практически полностью отражают молекулярный состав на ее заре. Обнаружение глицина в комете Чурюмова — Герасименко и доставленные миссией Stardust на Землю пробы вещества показывают, что аминокислоты могли появиться раньше звезд.

«До недавнего времени считалось, что глицин образуется под воздействием космических лучей и ультрафиолетового излучения. Это накладывало строгие ограничения на условия, в которых возможно его формирование», — поясняет соавтор исследования, сотрудник научной лаборатории астрохимических исследований Уральского федерального университета Глеб Федосеев.

В самой лаборатории международная группа проводила исследование именно без воздействия космических лучей и ультрафиолетового излучения. И это ключевой момент, ведь отсутствие влияния таковых на появление аминокислот в межзвездном пространстве говорит о присутствии «темной химии». А этот вид химии обходится без воздействия какого-либо космического излучения.

Главный вывод открытия в том, что молекулы, без которых невозможно появление жизни где бы то ни было в космическом пространстве, могли образоваться задолго до появления звезд и планет. Тот же глицин может образовываться в космосе повсеместно и пребывать в стабильном состоянии на межзвездных частицах и льдах, а из простейшей аминокислоты могут в дальнейшем сформироваться более сложные молекулы. Путешествуя на различных кометах и попадая на молодые незаселенные планеты, такие молекулы могут дать начало новым формам жизни. Это представляет вопрос зарождения жизни в совершенно ином ключе.

Артем Геодакян/ТАСС

Уральские ученые экспериментальным путем выяснили, как зародился Челябинский метеорит

В феврале 2013 года в небе над Челябинском произошел взрыв, который нанес урон на сумму более 1 млрд рублей. Падение метеорита на Южном Урале поставило перед исследователями множество вопросов. Один из них: как зародился сам болид? И вот ученые сделали важное открытие.

Исследуя остатки метеорита, они заметили, что один из его кусков состоит из разных пород, различимых по цвету. Это были светлая и темная части и ударный сплав. Для выяснения причин такого «расслоения» ученые Уральского федерального университета провели эксперимент. В лабораторных условиях из доступных частей метеорита светлого образца вырезали небольшую сферу. Под вакуумом в стальном контейнере образец был подвергнут удару от взрыва снаружи с последующим повышением температуры и давлением на него. Охладив образец, его распилили на несколько тонких пластин. И взору ученых открылась примерно такая же картина, как и в первоначальных образцах Челябинского метеорита. Наблюдаются ярко выраженные четыре различные структуры, которые менялись в зависимости от мощности удара, температуры и уровня давления. Все те же светлая и темная части, ударный сплав — и еще смешанная часть.

Таким образом уральским ученым удалось доказать, что изменения в веществе метеорита возрастом 4,5 млрд лет, которые произошли в космосе, — последствия предшествующего удара. Исследуемое вещество находилось в глубине родительского астероида. 290 млн лет назад астероид столкнулся с другим космическим объектом, от удара его часть откололась и направилась к Земле.

Само исследование крайне важно для космической безопасности. Теперь благодаря эксперименту можно установить состав метеоритов и астероидов, которые приближаются к нашей планете.

Артем Коротаев/ТАСС

Вспышка на Солнце стала сильнейшей с 2017 года

Российские ученые из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зафиксировали самую сильную за последние три года вспышку на нашем главном светиле. Это произошло в воскресенье, 29 ноября, около 16 часов по московскому времени.

Вспышке присвоен балл М4.4 — четвертый по пятибалльной шкале. Ученые же заявляют: велика вероятность, что были вспышки и мощнее, ведь эпицентр находился на обратной стороне Солнца. Но выброс оказался настолько сильным, что его можно было наблюдать за левым краем диска Солнца.

К счастью, по словам астрофизиков, именно расположение центра вспышки спасло Землю от негативных последствий. Облако солнечной плазмы и ее заряженные частицы обойдут планету за сотни миллионов километров. Но наблюдение необходимо продолжать, чтобы не пропустить вероятные новые вспышки на Солнце.

Еще больше интересных исследований — на страницах нашего проекта «Наука. Территория героев».

Подпишитесь на новости национального проекта