Работа ученого как цель: более 6,5 тыс. мероприятий прошли в РФ в Год науки

Сегодня, 8 февраля, отмечается День российской науки. И ровно год назад стартовал Год науки и технологий, который проводился по указу президента РФ Владимира Путина. Задачей Года было рассказать широкой аудитории об успехах современных российских ученых и привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий. Подробнее о его итогах читайте в материале портала национальныепроекты.рф.

Знать все о науке

В Год науки и технологий по всей стране прошло более 6,5 тысячи тематических мероприятий, запускались образовательные платформы и конкурсы.

«Год получился насыщенным», — заявлял в конце 2021 года заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Конгрессе молодых ученых в Сочи.

Всего к мероприятиям Года науки и технологий присоединилось более 12,2 млн участников в офлайн-формате и 275 млн в онлайн-формате.

Год науки и технологий стал успешным и востребованным проектом не только у профессионального сообщества, но и среди молодежи. Например, у студентов и школьников за последние полгода уровень вовлеченности в его мероприятия вырос на 15% и 8% соответственно.

Общая аудитория площадок в онлайн-СМИ и социальных сетях, на которых можно было узнать о мероприятиях Года науки и технологий, составила 3 млрд человек.

Наибольший интерес к мероприятиям Года науки и технологий проявили жители Москвы, Тульской, Московской, Кемеровской, Новосибирской, Курской, Челябинской и Калужской областей, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.

Стоит отметить, что в Год науки и технологий россияне интересовались даже весьма сложными научными событиями и проектами. Например, такими, как развитие установок класса «мегасайенс»: согласно проведенному социологическому исследованию, в Год науки и технологий среди молодежи уровень знаний о таких установках вырос на 13%.

В целом, данные социологических исследований, проведенных ВЦИОМ по инициативе АНО «Национальные приоритеты», позволяют сделать вывод, что Год науки и технологий изменил отношение общества к отечественной науке и поднял престиж профессии ученого.

Например, более 60% школьников заявили, что испытывают гордость за российскую науку, — только за полгода этот показатель вырос на 10%.

«Мы видим, что отношение общества к ученым и образ самого исследователя стал более современным и привлекательным для молодых ребят», — подчеркнул Чернышенко.

Важнейшие исследования

Кроме реализации научно-популярных проектов, Год науки и технологий отметился активным развитием научной инфраструктуры. На Байкале запустили самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD, началось производство вакцины от коронавируса «КовиВак», а в регионах стартовало создание карбоновых полигонов.

Также российский модуль «Наука» пристыковался к Международной космической станции, началось строительство установки класса «мегасайенс» — центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», было спущено на воду уникальное научно-исследовательское судно «Пионер-М» с технологией безэкипажного судовождения, в Сарове создан Национальный центр физики и математики и открыт филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова и многое другое.

Вдохновленные этими результатами российские музыканты выпустили альбом «Звуки науки», посвященный достижениям Года науки и технологий. Послушать альбом можно на всех музыкальных площадках: «Яндекс.Музыка», Spotify, Apple Music, Boom, VK Music, Youtube Music, а также на сайте http://soundsofscience.ru/, где можно узнать о самих достижениях и принципах создания музыки.

Нейтринный телескоп на Байкале

Глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD стал знаковым проектом Года науки и технологий. Он был запущен в эксплуатацию в начале 2021 года и стал самым крупным в Северном полушарии.

Телескоп был создан в рамках международной коллаборации при участии Института ядерных исследований Российской академии наук (РАН) и Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Всего в проекте принимают участие более 70 ученых и инженеров из одиннадцати научных центров России, Германии, Польши, Чехии, Словакии и Казахстана.

Создание научных установок такого масштаба — одна из задач национального проекта «Наука и университеты». На сегодняшний день уже установлено восемь кластеров телескопа по 288 оптических модулей каждый. Еще два кластера с 576 модулями планируется установить в ходе очередной байкальской экспедиции, которая стартует 17 февраля 2022 года. После их монтажа число оптических модулей приблизится к трем тысячам.

В конце же 2021 года научная команда Байкальского глубоководного нейтринного телескопа «поймала» нейтрино из далекой галактики (мельчайшие фундаментальные «частицы-призраки», у которых нет заряда, крайне малая масса и скорость, близкая к скорости света).

Такие дальние нейтрино были обнаружены 14 декабря 2021 года нейтринной обсерваторией IceCube на арктической станции Амундсен-Скотт, и спустя четыре часа после пойманного в Антарктике нейтринного сигнала российские ученые на Байкале нашли взаимодействие другого нейтрино, пришедшего из того же направления.

Некоторые ученые считают, что инструментом для реконструкции рождения и развития галактики станут именно нейтрино, пойманные на Байкале, так как уникальная прозрачность байкальской воды позволяет определять направление прихода нейтрино с максимальной точностью.

Исследованиями по поиску нейтрино на Байкале занимается большая группа ученых. Основная научная работа исследовательских команд, приезжающих на Байкал для исследования космических частиц, ведется в так называемой «нейтринной деревне». Причем телескоп находится в трех километрах от береговой станции, из которой дежурные управляют им и следят за его состоянием.

Недалеко от берега и «нейтринной деревни» располагается еще один небольшой научный городок из передвижных домов, другая база участников экспедиции. В одном из таких живет Игорь Белолаптиков — и. о. начальника экспедиции.

Именно на нем лежит ответственность за проведение экспедиции. Вместе с учеными и инженерами на станции трудятся рабочие из Байкальска — электрики, шоферы, крановщики и экскаваторщики. Всего в экспедиции участвует больше 50 специалистов. Выдержать условия работы на льду могут не все — 1,5 месяца приходится работать без выходных.

«Иногда сотрудники участвуют в нескольких выездах и больше не приезжают — люди «не экспедиционные», — рассказывает Белолаптиков.

На службе экологии

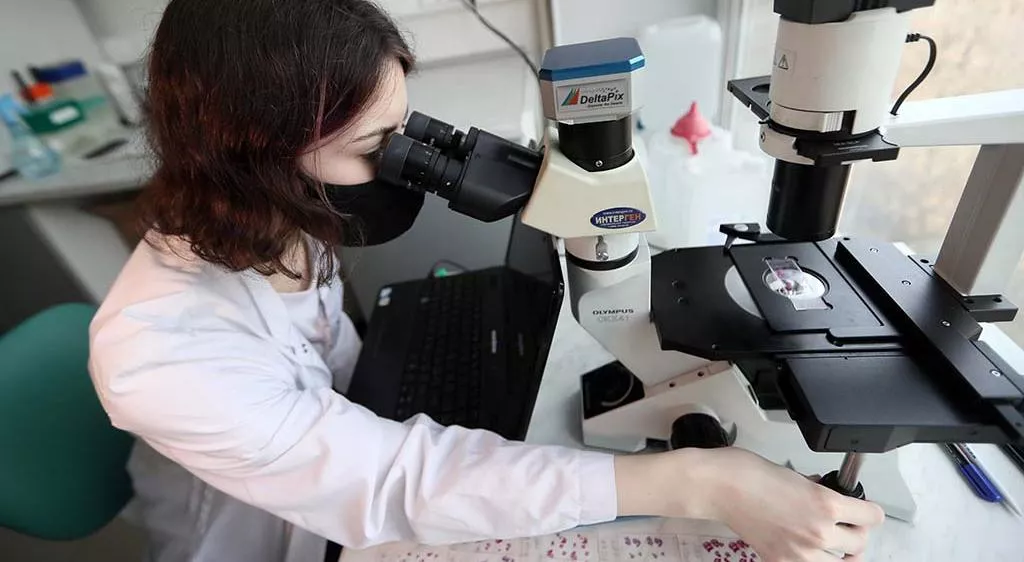

Еще одним масштабным событием Года науки и технологий стала программа по созданию карбоновых полигонов: в 2021 году было запущено десять экспериментальных площадок, позволяющих исследовать поглощение углекислого газа. Это территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов с участием университетов, научных организаций и крупных компаний.

Карбоновые полигоны позволяют проводить ряд важнейших исследований в сфере экологии и создать задел для отечественной системы мониторинга парниковых газов, основанной на дистанционных методах измерения и обработке полученных данных с помощью искусственного интеллекта.

Они помогут эффективно оценивать количество углерода в атмосфере и перерабатывать его в кислород благодаря биотехнологиям и рациональному природопользованию.

Так, недавно было объявлено о запуске меридиональной полосы карбоновых полигонов на базе Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, созданного благодаря нацпроекту «Наука и университеты». Планируется, что проект охватит природно-климатические зоны от северной тайги до арктической тундры.

В частности, география мониторинга потоков парниковых газов в различных экосистемах будет расширена за счет территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В конце Года науки и технологий на заседании экспертного совета по карбоновым полигонам были утверждены программы карбоновых полигонов «Семь лиственниц» в Ямало-Ненецком и «Мухрино» в Ханты-Мансийском автономном округах.

Карбоновый полигон «Семь лиственниц» станет самым северным карбоновым полигоном и первым карбоновый полигон в Арктике. Он расположен в зоне лесотундры, но уникальная вышка позволит ученым определять потоки и в зоне тундры, и в северной тайге, и в болотных экосистемах поймы Оби.

Молодой ученый Павел Смирнов заведует молодежной лабораторией Института X-BIO Западно-Сибирского НОЦ. Он проводит исследование, связанное с секвестрацией углерода на базе истощенных месторождений углеводородов. Это один из аспектов «карбоновой» повестки.

«Мне хочется выразить надежду, что это новое и актуальное направление станет неотъемлемой частью моей научной работы и получит шанс трансформироваться в большой немецко-российский исследовательский проект между нашими университетами», — рассказывает он.

Национальный центр физики и математики в Сарове

По мнению президента РАН Александра Сергеева, одним из важнейших событий Года науки и технологий стало создание в Сарове Национального центра физики и математики. Этот центр можно считать академгородком нового типа, своеобразной долиной знаний за пределами физической защиты собственного федерального ядерного центра Сарова.

Основой Национального центра стал учебный корпус филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Сарове и одноименный технопарк, где в дальнейшем разместятся наукоемкие производства.

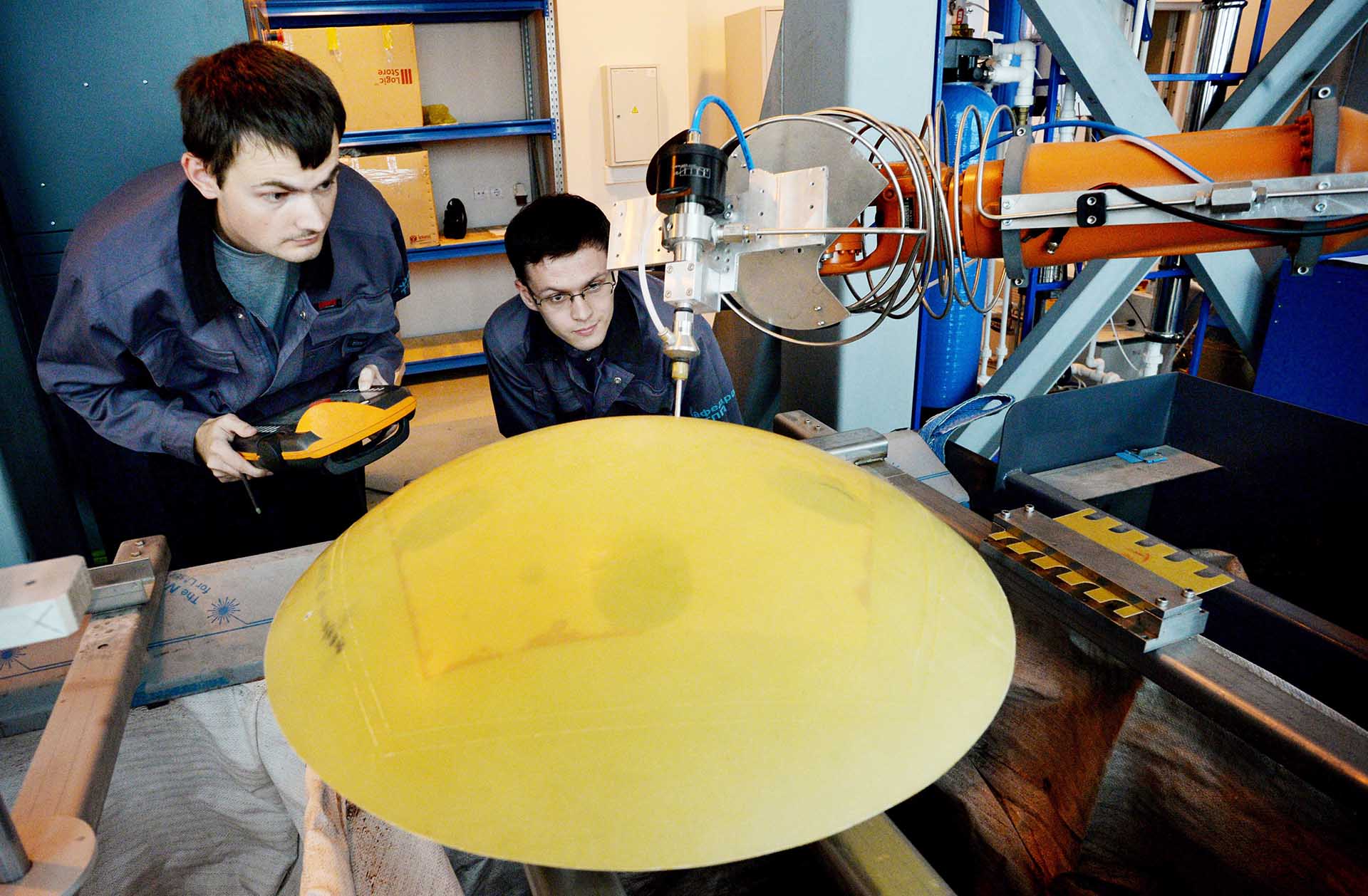

Филиал был открыт 1 сентября 2021 года. Сейчас в Сарове есть пять образовательных программ по физике и математике, где обучается 50 человек, прибывших в Нижегородскую область со всей страны. Они не только получают образование, но и занимаются наукой. Например, развивают проекты в сфере лазеров, супервычислений и теоретической физики.

Уже в этом году в Сарове запустят три новые программы обучения, а к 2026 году число студентов увеличится до 300 человек.

Что касается всего Национального центра физики и математики, то планируется, что он будет принимать участие в реализации проекта класса «мегасайенс» — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Эта масштабная установка представляет собой один из крупнейших в России за последние десятилетия проектов в области научно-исследовательской инфраструктуры.

Его финансирование в объеме 37,1 млрд рублей идет по нацпроекту «Наука и университеты». При помощи СКИФ будут изучать структуру различных органических и неорганических веществ для применения в генетике, фармакологии, геохимии, квантовой химии.

Кроме того, в рамках проекта Национального центра физики и математики будет создан коллайдер «Супер С-тау фабрика». По оценкам специалистов, эта установка даст шанс получить принципиально новые знания об устройстве мира.

Нацпроект «Наука и университеты» предусматривает различные возможности для ученых и молодых людей, мечтающих заниматься наукой.

Так, здесь можно узнать, как отправлять заявки на работу в НОЦ. А по ссылке можно пройти специальный профориентационный тест.

Подпишитесь на новости национального проекта