Путь в науку: как Десятилетие науки и технологий увеличит число ученых

Одну из завершающих сессий Петербургского международного экономического форума, который прошел в Северной столице с 15 по 18 июня, организаторы посвятили грядущему Десятилетию науки и технологий. За круглым столом эксперты ПМЭФ обсудили, как в рамках тематической декады государство сможет достичь одной из поставленных целей: не только удержать молодых отечественных исследователей в науке, но и заметно приумножить число ученых в стране.

Одним из важных направлений развития станет вовлечение молодых людей в науку и ее популяризацию. Это было важной частью прошедшего Года науки и технологий, и во время Десятилетия об этой теме тоже не забудут. Как власти планируют продолжать работу в этом направлении, расскажем в нашей статье.

Курс на развитие науки

«Готовы ли мы адаптировать законодательство под ближайшее десятилетие в том числе? Конечно, готовы. У нас другого варианта в принципе нет. Мне кажется, мы все уже понимаем, что наука, образование — это такие два столба, на которых должна строиться экономика будущего. Но теперь нам очень важно, чтобы от этого понимания мы перешли к реальным делам. Но мы все также трезво понимаем, что наука и образование не являются сейчас основой для развития нашей экономики, и нам нужно предпринять все шаги для того, чтобы сделать именно так», — считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

По его словам, в целом по числу исследователей Россия сегодня находится на шестом месте в мире. Однако если оценивать этот показатель с учетом численности населения, то наша страна окажется лишь на двадцатом месте. Впрочем, он также отметил, что количество исследователей и работников науки, например, в российских высших образовательных организациях с 2010 года выросло в полтора раза.

При этом, по мнению генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, именно наука наравне с предпринимательством и IT-технологиями является самым важным направлением деятельности в сложившейся экономической и политической ситуации.

«Мы каждый день сейчас слышим, что мир изменился. И если мы хотим, чтобы наша страна из этих всех перипетий вышла еще сильнее, еще успешнее, нужно очень многое изменить. Мое личное мнение, что есть три профессии, три направления, которые в нашей текущей ситуации самые важные. Это предприниматели, это ученые, это айтишники. Не в обиду представителям других направлений, я лично верю, что именно вот эти могут обеспечить какой-то прорыв», — уверен эксперт.

Он напомнил о тезисе, который прозвучал накануне во время выступления президента на пленарной сессии ПМЭФ, согласно которому текущая ситуация требует сосредоточиться не на импортозамещении, а на создании собственных новых прорывных технологий.

«Это действительно правда. Мы зациклились на этом импортозамещении. Во-первых, все заместить нельзя. Во-вторых, не нужно. Бессмысленно в современном мире пытаться все заместить. А в четвертых, пока будем замещать, другие уйдут вперед. И я поймал себя на мысли, что президент знал больше, чем мы все знали, и что когда он принимал решение о старте Десятилетия науки, то смотрел далеко вперед и понимал, что действительно без фокуса на науке мы не сможем преодолеть те сложные времена, которые нам сейчас приходится преодолевать», — считает Алексей Комиссаров.

Жилье для молодых ученых

«Координационный совет провел очень интересный опрос: как влияет жилье на продуктивность работы молодого ученого. Его результаты совсем недавно были представлены в Екатеринбурге. Тот ученый, который имеет жилье собственное, публикует три статьи в год, а тот, у которого жилья нет, — две статьи в год. Видите, на производительность это тоже влияет», — рассказывает Александр Мажуга.

По его словам, каждый год ситуация в России в том, что касается обеспечения молодых ученых жильем, улучшается.

Сейчас на программу жилищных сертификатов для молодых ученых выделено 1,3 млрд рублей.

«Совсем недавно были выделены дополнительные средства. Сейчас на программу жилищных сертификатов для молодых ученых 1,3 млрд рублей выделено. Это 259 сертификатов на приобретение жилья, что больше, чем было до предыдущего года, примерно в четыре раза», — сообщил представитель Госдумы.

В обозримом будущем в рамках работы комитета Госдумы по науке и высшему образованию планируется собрать представителей регионов, чтобы они поделились своим успешным опытом реализации жилищных программ для молодых ученых. Например, в Московской области с 2016 года им выдано 2 тысячи сертификатов.

«Мне очень нравятся критерии, условия, по которым они выдаются, — признается Александр Мажуга. — Правительство Московской области оплачивает субсидию на первоначальный взнос и дальше платит десять лет само тело кредита, если ученый трудоустроен и работает в научной организации, а процент покрывает сам молодой ученый».

Путь в науку начинается со школьной парты

В 2020-2021 годах Минобрнауки много внимания уделяло тому, чтобы удержать молодых людей в науке, помочь им устроиться на работу по специальности и быть именно исследователями.

«Сейчас мы смотрим, что с ребятами произошло, мы понимаем, что мы на базе научных организаций оставили людей. Но при этом понимаем, что нам нужно привлекать в науку все больше и больше молодых людей», — рассказывает заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров.

По словам представителя Минобрнауки, в рамках новой программы, которую сформировали в прошлом году по поручению президента, в стране были выбраны 40 организаций, которые теперь получают финансовую поддержку от министерства для формирования научного сообщества.

Важный акцент Десятилетия науки и технологий — привлечение к теме науки представителей самых разных аудиторий, уверен Григорий Гуров.

«Россия — страна возможностей», общество «Знание» — это все институты, в рамках которых мы сейчас на аудитории, которая не связана с наукой, популяризируем и рассказываем обо всех тех задачах, которые реализовали», — отмечает заместитель главы Минобрнауки.

В частности, по мнению участников встречи, большое внимание должно уделяться популяризации науки среди школьников.

«Мне кажется, очень важно комплексно решать задачу поддержки молодых ученых, — рассуждает Александр Мажуга. — Мы говорим иногда о поддержке отдельных категорий: меры поддержки студентов, аспирантов и молодых ученых. Но нам нужно, мне кажется, охватывать весь путь молодого человека в науку. Может быть, кстати, нужно и к школьникам обратиться, чтобы вот эта воронка на входе была как можно больше — ребят, которых мы мотивируем и которые сами заинтересованы заниматься наукой. И чтобы мы всех прослеживали, чтобы студент, аспирант, молодой ученый с этой научной траектории не уходил».

Григорий Гуров в своем выступлении также выразил мнение, что наука начинается в школе.

Школьники должны чем раньше, тем лучше видеть ту инфраструктуру, которая у нас создается на базе научных организаций, университетов.

Помочь ученым может каждый

Одним из приоритетных направлений Десятилетия науки и технологий станет развитие научного волонтерства, которое откроет мир исследований для всех желающих.

«Я живу по принципу «В любой ситуации рассказывай про волонтерство». Я просто считаю, что это уникальная тема, правда. Технология, которая уже давно нам продемонстрировала, что достижение любой цели, решение проблемы происходит быстрее, когда ты это делаешь не один. Когда это делают два человека, это становится чуть быстрее. Когда тысяча — это совершенно разные эффекты. И мы это видим постоянно в разных отраслях», — рассуждает председатель комитета Госдумы по молодежной политике и руководитель платформы добро.рф Артем Метелев.

Впрочем, как отмечает глава АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, в научной сфере к волонтерам многие профессионалы пока относятся с недоверием.

«Мы общались со многими регионами, университетами и научными организациями. Очень многие, к сожалению, сказали, что волонтерам в науке нет места, потому что они ничего не умеют», — рассказывает София Малявина.

Однако эксперты ПМЭФ уверены — это не так. Стоит лишь найти подходящий формат и правильно сформулировать техническое задание, и помощь волонтеров для науки может быть неоценима и позволит разгрузить ученых.

Во время своего выступления Артем Метелев привел целый ряд уже существующих успешных примеров научного волонтерства. «Охотники за пылевыми бурями» ищут пылевые бури на космических снимках. «Флора России» — самый масштабный атлас растений, который целиком был собран волонтерами. Волонтеры ищут раковые клетки, исследуют их поведение. Участники движения «Наука помогать» проводят опросы и собирают данные для научных экспериментов. София Малявина, в свою очередь, добавила в эту копилку инициативу ученых из Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, которые в 2021 году призвали всех желающих делиться наблюдениями за ежами по всей стране, чтобы уточнить границы распространения этих зверьков в России и узнать о них больше.

«Может быть, не все хотят быть учеными и связать с этим свою жизнь полноценно. Но соприкоснуться с чем-то великим, большим, стать частью освоения космоса, изучать китов, еще что-то — это интересно, это красиво. Это увлекает, вдохновляет. Но люди часто не знают, как это сделать. Это что-то далекое для них — научные разработки, мегасайенс и прочее. Идея — эту тему открыть, сделать более доступной через волонтерство», — рассказывает Артем Метелев.

Так, проект «Люди науки», например, сегодня уже объединяет 120 проектов и пять тысяч волонтеров. Несколько недель назад раздел, связанный с наукой, появился и на сайте добро.ру. Там и принимаются заявки на новые волонтерские проекты, и можно присоединиться к уже существующим.

Быть ученым — это престижно

По мнению Александра Мажуги, одной из главных задач Десятилетия науки и технологий станет повышение престижа карьеры ученого.

«Сейчас говорят: вот, ученые в лаборатории, к ним приходят хорошо одетые молодые люди с бриллиантовыми запонками и заказывают какой-то результат. Вот нужно, чтобы у нас ученый в целом представлялся не как человек в очках и с чемоданом, а как современный стильный успешный молодой человек, у которого понятная траектория и который финансово обеспечен, который занимается любимым делом. Вот когда образ будет такой, тогда у нас молодежь будет активно двигаться в эту сторону», — уверен представитель Госдумы.

В свою очередь, Алексей Комиссаров напомнил, что в рамках платформы «Россия — страна возможностей» сегодня уже реализуется целый ряд программ, которые направлены как раз на это. В самом массовом проекте для школьников «Большая перемена» ребята могут выбирать в том числе трек, связанный с наукой и с исследованиями. Для студентов существует олимпиада «Я — профессионал». И даже блогеров мотивируют поддерживать ученых в рамках проекта «ТопБЛОГ».

Трек для ученых есть и в конкурсе управленцев «Лидеры России». За два года в нем приняли участие уже 25 тысяч человек, 63 из них стали финалистами конкурса.

«Почему это важно? Управленцы нужны везде, в науке они нужны особенно, но в науке никто не хочет, чтобы приходили управленцы-не ученые. Потому что они всегда будут чужаками. Их не будут понимать, им не будут верить, доверять, на них не будут ориентироваться. Они не являются настоящими лидерами», — считает Алексей Комиссаров.

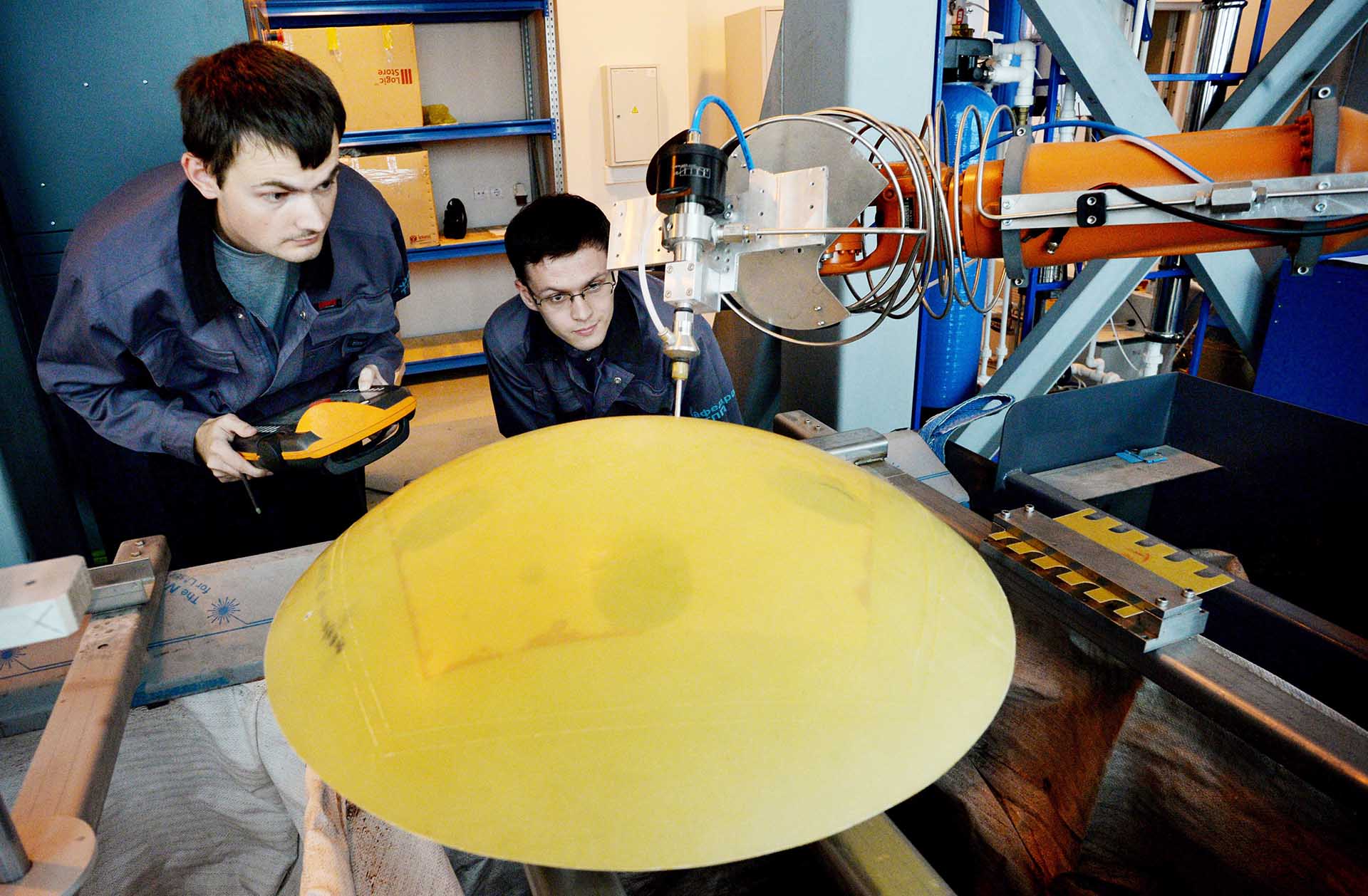

Что же касается национальных проектов, на всестороннюю поддержку ученых и повышение престижа научной сферы с точки зрения построения карьеры направлены меры нацпроекта «Наука и университеты». Дети и подростки, которым нужна помощь с профориентацией, могут пройти карьерный тест. А те, кто уже начал свой путь в науке, до 39 лет могут присоединиться к одной из молодежных научных лабораторий с самым современным оборудованием или отправить резюме в научно-образовательный центр (НОЦ).

Подпишитесь на новости национального проекта