Плазма, волны, нейросеть: как самарские ученые сегодня развивают космические исследования

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики, а в этом году исполняется 60 лет первому полету в космос советского космонавта Юрия Гагарина. Исследования окружающего Землю пространства не стоят на месте и сегодня довольно активно развиваются, в том числе молодыми учеными и в форме различных научных коллабораций, что соответствует целям нацпроекта «Наука и университеты». В рамках Года науки и технологий портал национальныепроекты.рф выяснил, чем занимаются современные исследователи космоса из Самарского университета.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева занимается исследованиями космоса уже не одно десятилетие. Самара (в советское время Куйбышев) — малая родина той самой ракеты, на которой летал вокруг Земли Юрий Гагарин, и сегодня в городе собирают ее самых современных собратьев. К тому же именно самарские университеты — аэрокосмический и классический (объединенные в 2015 году) — стали центрами подготовки кадров для освоения космоса.

Первые в мире

22 марта 2021 года на космодроме Байконур произошел успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая вывела в космос 38 космических аппаратов из 18 стран. Среди них и разработанные НИУ ВШЭ наноспутники Cube SX-HSE и Cube SX Sirius HSE. Оба этих спутника несут на себе полезную нагрузку — сверхлегкие оптические системы дистанционного зондирования Земли, которые были созданы учеными Самарского университета.

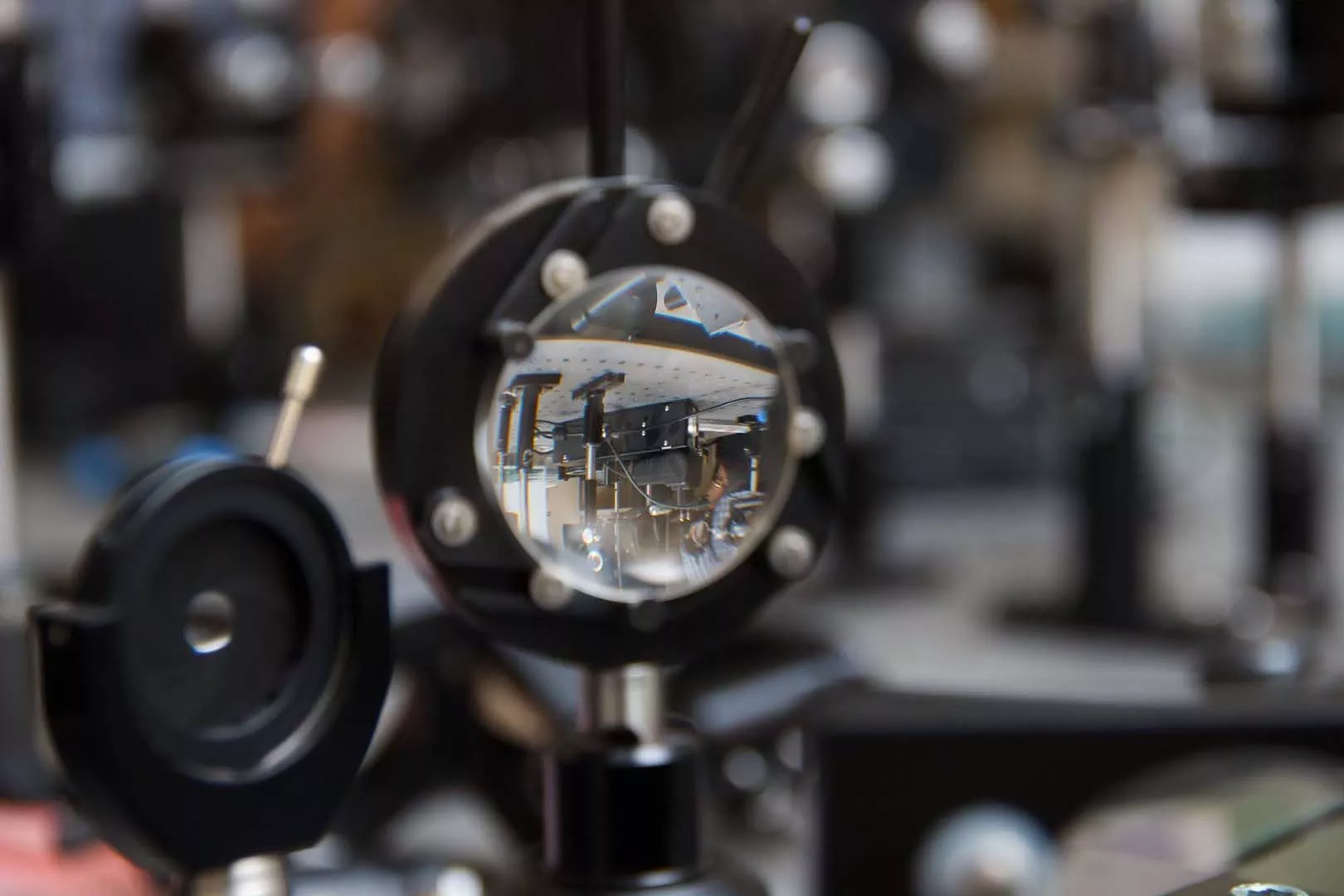

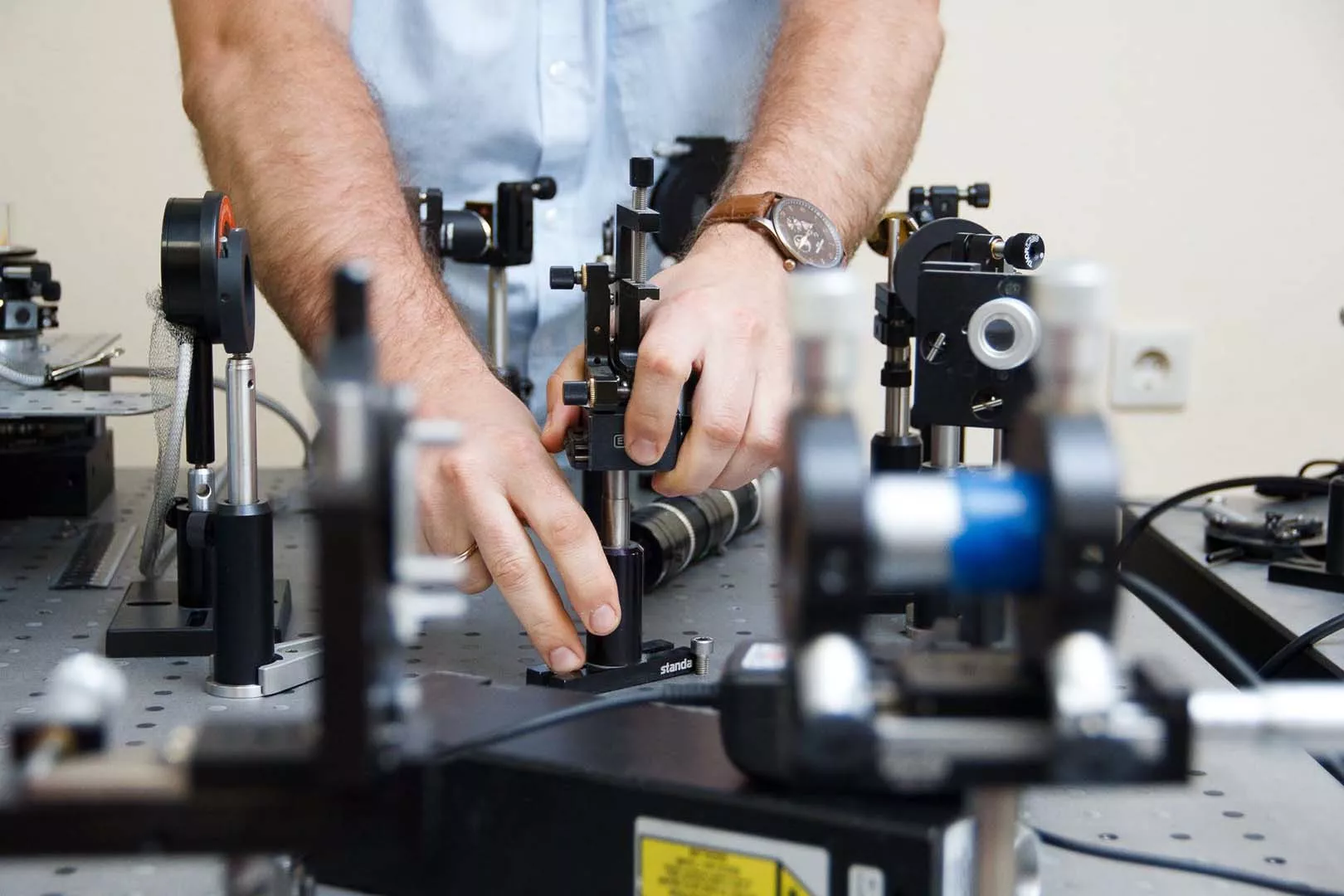

Саму систему исследователи разрабатывали совместно со специалистами компании «Локус» по гранту Фонда содействия инновациям при поддержке правительства и Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. В основе этой системы — плоская дифракционная линза, которая очень мало весит и способна заменить целую систему линз и зеркал современных телеобъективов. К тому же она стоит на порядок дешевле стандартных зарубежных объективов для таких целей.

«Если говорить точнее, это не дифракционная, а гармоническая линза, то есть нечто промежуточное между дифракционной и рефракционной. Рефракционные вы наверняка видели — это линза с выпуклой поверхностью, на дифракционные же наносится рельеф высотой около 1 микрометра (для сравнения: толщина человеческого волоса — 40–90 микрометров — прим. ред.), а на гармонические — рельеф выше 1 микрометра. Например, у нас летает линза с высотой 6 микрометров», — пояснил порталу национальныепроекты.рф ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований Самарского университета Роман Скиданов.

Производство такой линзы происходит довольно просто. Сначала на поверхность кварцевого стекла наносят резист — фоточувствительное вещество толщиной 10 микрометров. Затем с помощью лазерного луча на нем создают тот самый микрорельеф, который позволяет «приближать» объект съемки. Эта разработка стала результатом сорокалетней работы школы дифракционной оптики и нанофотоники под руководством академика РАН, президента Самарского университета Виктора Сойфера.

Как рассказал порталу Скиданов, об использовании таких линз говорят давно — конкретно такую камеру начали разрабатывать в 2014 году. «Ничего нового в ней нет, мы просто хотели посмотреть, как она будет работать на орбите. И получается, что мы первые в мире запустили прибор дистанционного зондирования Земли с дифракционным объективом. Об этом долго говорили американцы, но, видимо, у них не получилось», — отметил ученый.

Главная проблема использования таких линз — неустранимый хроматизм (физическое явление, из-за которого качество изображений получается довольно низким). Однако эту сложность решили с помощь нейронных сетей. Сначала камера учит нейросеть на тестовых изображениях, а затем уже в работе та улучшает качество изображения до приемлемого.

«Подобная идея была высказана довольно давно. Зачем нам сложная дорогая оптика, если можно использовать что-то простое, а затем с помощью цифровой обработки улучшить качество изображения до нужного нам? По сути, эта идея сейчас вовсю используется в смартфонах: сама их оптика выдает довольно плохие изображения, но вычислительные мощности современных устройств позволяют это сильно выправить», — рассказал Скиданов.

Загадочная солнечная корона

Не отстает и фундаментальная наука. Так, научная группа Самарского университета и Самарского филиала Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (СФ ФИАН) прямо сейчас занимается исследованием воздействия процессов нагрева и радиационного охлаждения на волны в солнечной короне — внешнем слое атмосферы звезды. На эти исследования ученые получили грант Российского фонда фундаментальных исследований в размере 1,2 млн рублей сроком на два года.

«Наша группа, если говорить простыми словами, занимается теорией волн в плазме. В солнечной плазме существуют процессы нагрева, притом довольно неопределенные, и в то же время процессы радиационного охлаждения. И вот оказывается, что при рассмотрении волн, которые распространяются в таких средах, необходимо учитывать оба этих процесса — их совместное влияние может оказывать воздействие на эти волны», — рассказал аспирант кафедры физики Самарского университета, младший научный сотрудник СФ ФИАН Сергей Белов.

Таким образом, на Солнце есть стабильная плазма, которая каким-то образом греется и также как-то излучает энергию. Нагрев и охлаждение в целом находятся в состоянии равновесия, и плазма существует довольно долгое время. А когда приходит волна, она создает тепловой дисбаланс, нарушая равновесие между нагревом и охлаждением, а после этого созданный волной дисбаланс может обратно оказывать влияние на волну. Именно это взаимное влияние и изучает научная группа из Самары.

«Мы не видим кота»

Белов объяснил, что сегодня ученые рассматривают в качестве наиболее вероятного переносчика энергии в солнечной атмосфере так называемые альфвеновские волны (поперечные плазменные волны, существование которых теоретически предсказал шведский астрофизик Ханнес Альфвен еще в 1942 году — прим. ред.). Альфвен выдвинул гипотезу о том, что волны (позднее названные в его честь) распространяются в плазме вдоль силовых линий магнитного поля и переносят энергию с очень малыми потерями.

«Эти волны похожи на колебания натянутой струны, с той лишь разницей, что эта струна сделана из плазмы, закрепляемой магнитным полем. Моим главным научным результатом на сегодняшний день является демонстрация влияния радиационного охлаждения и различных процессов нагрева плазмы на альфвеновские волны большой амплитуды», — отметил Белов.

Как он рассказал, это влияние заключается в том, что при одних определенных условиях волна может эффективнее отдавать свою энергию плазме, нагревая ее до наблюдаемых температур, а при других условиях волна, напротив, отдает энергию медленнее и переносит ее на большие расстояния из одних слоев солнечной атмосферы в другие. «Таким образом, подобный результат, с одной стороны, расширяет наше понимание механизма нагрева с помощью альфвеновских волн, с другой стороны, он может быть полезен в контексте определения методов наблюдательного детектирования альфвеновских волн в короне и источника альфвеновских волн, наблюдаемых в солнечном ветре», — объяснил молодой ученый.

При этом Белов отметил, что это не так просто, как может показаться, — альфвеновские волны нельзя напрямую детектировать, поэтому ученые судят об их существовании по косвенным признакам. «Если говорить проще, мы как наблюдатели не видим кота, но видим опрокинутые цветы и подранные обои и предполагаем существование кота», — объяснил он.

При этом научная группа, в которую Белов входит, отвечает именно за теоретическое объяснение происходящих на Солнце явлений, то есть интерпретацию результатов, которые получили спутники в космосе и телескопы на Земле. Это теоретическая часть работы, в которой исследователи объясняют все то, что происходит на Солнце, с помощью теорий и описывают формулами.

Белов также рассказал, что их исследовательская группа довольна молодая и все ученые чувствуют поддержку со стороны руководства. Ему самому 26 лет, и он с подросткового возраста хотел заниматься наукой. «Хотел изучать космос, а тут попалась такая интересная тема. Сначала это была научно-исследовательская работа в бакалавриате (тогда еще это был Аэрокосмический университет), потом она перешла в магистерскую работу, а теперь и в кандидатскую диссертацию. Мне очень нравится этим заниматься», — поделился с порталом Белов.

Молодым ученым он советует определиться с двумя основополагающими вещами: темой и научным руководителем. Говорит, что если правильно выбрать руководителя и взяться за увлекательную тему, то все будет хорошо.

Вячеслав Кокуркин

Подпишитесь на новости национального проекта