Первый роман в стихах: топ-10 интересных фактов о «Евгении Онегине» Пушкина

«Дай бог, чтоб в этой книжке ты для развлеченья, для мечты, для сердца, для журнальных сшибок хотя крупицу мог найти»… 10 февраля 2021 года — 184-я годовщина со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. Каждый из нас с детства знаком с произведениями «солнца русской поэзии». И тем не менее всегда интересно возвращаться к его стихотворениям, сказкам, повестям и узнавать что-то новое о таких близких и знакомых текстах.

Ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина портал национальныепроекты.рф при поддержке Государственного музея А.С. Пушкина подготовил десять интересных фактов об одном из самых известных произведений великого русского поэта — романе в стихах «Евгений Онегин».

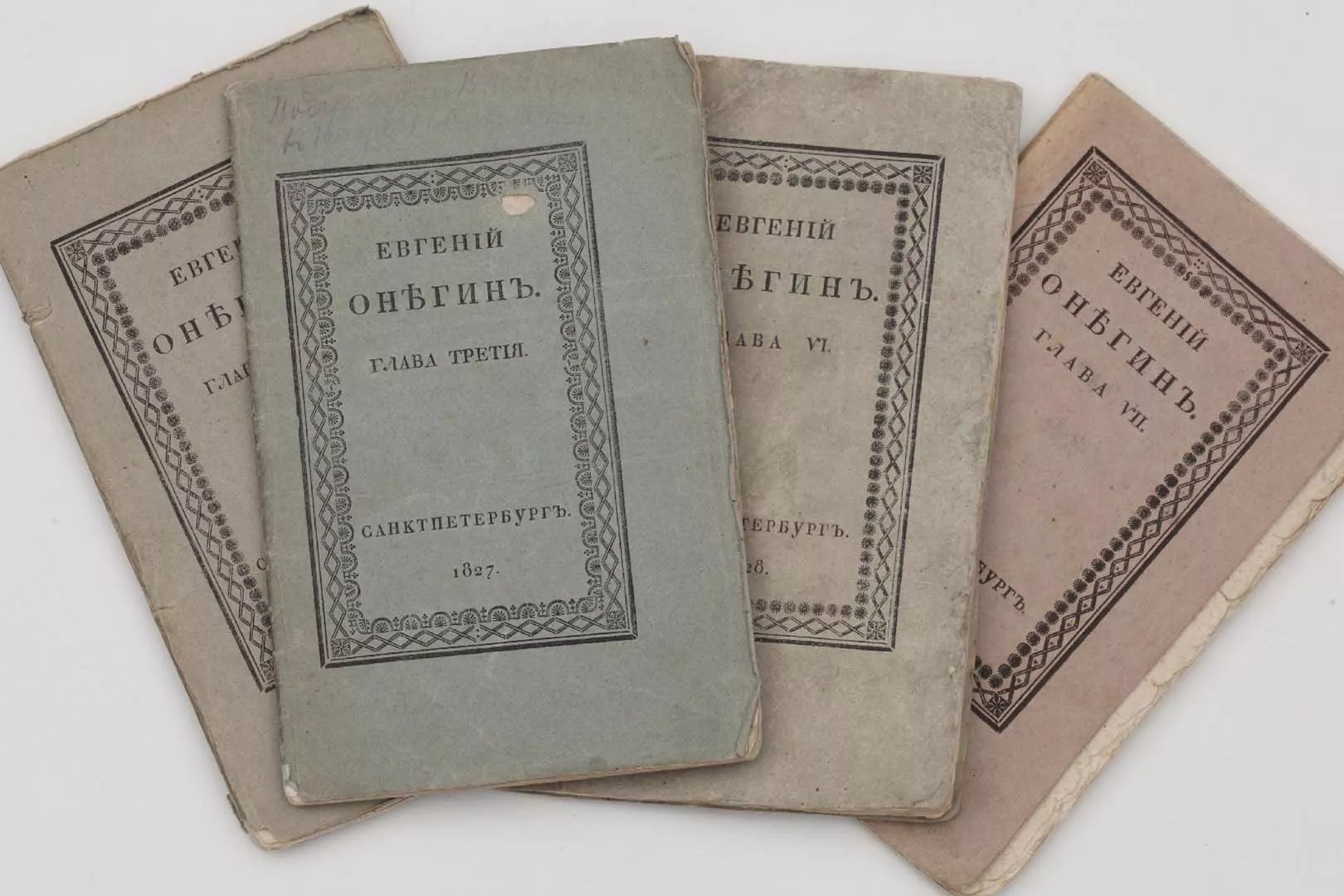

- «Евгений Онегин» стал первым в истории мировой литературы романом в стихах. Александр Сергеевич создал его подобно поэме Джорджа Байрона «Дон Жуан». Определив роман как «собранье пестрых глав», Пушкин подчеркнул одну из особенностей его произведения: роман «разомкнут» во времени, каждая глава могла бы стать последней, но может иметь и продолжение. Тем самым поэт обратил внимание читателя на самостоятельность каждой главы романа.

- Работу над «Евгением Онегиным» Пушкин называл «подвигом» — из всего своего творческого наследия только «Бориса Годунова» он охарактеризовал тем же словом.

- Пушкин работал над созданием «Евгения Онегина» более семи лет. Причем даты начала и окончания работы над романом в целом и над каждой главой в отдельности поэт четко фиксировал. Роман был начат 9 мая 1823 года в Кишиневе и окончен 25 сентября 1830 года в Болдине. По подсчетам самого Пушкина, «Евгений Онегин» был написан за «семь лет четыре месяца 17 дней».

Пресс-служба Государственного музея А.С. Пушкина

- Роман написан особой, «онегинской» строфой. Каждая такая строфа состоит из 14 строк четырехстопного ямба (стихотворный размер). Первые четыре строчки рифмуются перекрестно, строки с пятой по восьмую — попарно, строки с девятой по двенадцатую связаны кольцевой рифмой. Оставшиеся две строчки строфы рифмуются между собой.

- Произведение названо именем главного героя Евгения Онегина в соответствии с замыслом Пушкина. Имя не случайно и носит символический характер. «Евгений» переводится с греческого как «благородный», и герой проявляет благородство по отношению к Татьяне Лариной, когда, не желая ранить сердце молодой девушки, он дает ей отповедь о своем характере. А фамилия «Онегин» восходит, по мнению многих исследователей, к названию Онеги, всегда холодной северной реки. Поэт этим подчеркивает, что, несмотря на внутреннее благородство, Евгений холоден и эгоистичен. Таким образом, поэт желал представить читателям портрет молодого человека, типичного для своего времени, в котором было сочетание «резкого охлажденного ума» и пустоты жизни в целом. Онегин — «лишний человек», предвестник таких героев русской литературы, как Печорин и Обломов. Можно сказать, что он открывает галерею «лишних людей».

- В черновиках второй главы (писалась в 1824 году) мелькнул стих Горация Exegi monumentum, ставший через 12 лет эпиграфом к стихотворению «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

- Одна из глав «Евгения Онегина» полностью не вошла в роман. Это была глава о южных странствиях главного героя, бежавшего от судьбы. Изначально задуманная и частично написанная автором, она должна была стать восьмой по счету, однако по каким-то причинам была изъята самим Пушкиным и не увидела свет. Работу над следующей за ней главой, которая и стала восьмой, поэт начал 24 декабря 1829 года и закончил 25 сентября 1830 года в Болдине. Позднее, 5 октября 1831 года, уже в Царском Селе было дописано письмо Онегина Татьяне. Эта глава вышла в свет только в 1832 году. На ее обложке стояло авторское обозначение: «Последняя глава «Евгения Онегина».

Пресс-служба Государственного музея А.С. Пушкина

- Есть версия, что Пушкин задумывал дописать еще одну главу «Евгения Онегина», но этого не свершилось. По свидетельствам современников, в ней Пушкин, предположительно, хотел «отправить» Онегина, присоединившегося к декабристам, вместе со ссыльными на Кавказ, где он и должен был героически погибнуть. Возможно, Пушкин остановил работу над ней, не желая столкнуться с официальной цензурой. До нашего времени дошли лишь отрывки и черновики этой таинственной главы. Пушкин зашифровал первые 16 строф главы. Но и эта зашифровка дошла до нас не полностью: по ней можно восстановить лишь часть текста.

- Хотя официальная критика в отношении романа не была однозначной, многие читатели уже с первых глав восторженно приняли его. Главы романа стремительно расходились по всей России в рукописных списках. В седьмом выпуске журнала «Сын Отечества» от 1828 года современник Пушкина так отзывался об еще не оконченном романе: «Поэт попеременно играет то умом, то чувством, то воображением, попеременно весел и задумчив, легкомыслен и глубок, насмешлив и чувствителен, едок и добродушен — он не дает дремать ни одной из душевных наших способностей и, не занимая каждой из них надолго, ни одной не утомляет». А в «Библиотеке для чтения» писали так: «Его читают во всех закоулках русской империи, во всех слоях русского общества. Всякий помнит наизусть несколько куплетов. Многие мысли поэта вошли в пословицу».

- Первое полное издание романа в стихах «Евгений Онегин» вышло в свет 2 апреля 1833 года, а третье и последнее прижизненное увидело свет в январе 1837 года. Издатели планировали продать весь тираж — 5 тыс. экземпляров — в течение года. Но известие о трагической гибели автора вызвало небывалый ажиотаж. Все книги разошлись за одну неделю. Для того времени это стало сенсацией.

Узнать еще больше о великом поэте и его произведениях можно, посетив Государственный музей А.С. Пушкина. Доступность российских музеев сегодня повышается в рамках национального проекта «Культура», в том числе благодаря развитию интернет-ресурсов. Например, на просветительском портале «Культура.РФ» много информации об интересных и значимых событиях и людях в истории литературы, архитектуры, музыки и кино, а также расписание работы различных учреждений.

Подпишитесь на новости национального проекта