Отразить удар: какая поддержка требуется пациентам с инсультом и их семьям

День борьбы с инсультом ежегодно отмечается 29 октября. В России до 8% случаев это заболевание приходится на людей до 45 лет, а после — риск возрастает в несколько раз. Ежегодно инсульт переносят более 500 тыс. россиян. Это заставляет медиков разрабатывать все новые методы реабилитации пациентов и еще чаще рассказывать о том, как распознать первые признаки. Помогает в этом национальный проект «Здравоохранение».

Что важно знать об инсульте, порталу национальныепроекты.рф рассказала директор по развитию Фонда борьбы с инсультом ОРБИ Екатерина Милова.

— Екатерина, вы ежедневно работаете с людьми, которые пережили инсульт, и с их близкими. Как вы думаете, каждый человек должен иметь базовые знания об этом заболевании?

— Думаю, что статистика говорит сама за себя. Из полумиллиона россиян, с которыми за год случается инсульт, примерно третья часть умирает в течение следующих 12 месяцев. Есть данные о том, что в прошлом году в Москве из тех, кто перенес инсульт, погибло около 45%, а 30% получили инвалидность. Только 10% смогли поправиться. Об остальных информации нет. Возможно, они еще не смогли оформить инвалидность.

Инсульт можно сравнить с катастрофой, которая делит жизнь человека и его семьи на «до» и «после». Рушатся планы, потому что у людей уже не хватает для этого ни здоровья, ни времени. Одним из последствий также является то, что родственники каждого четвертого пациента вынуждены уйти с работы, чтобы ухаживать за ним, или искать дополнительные источники дохода для оплаты услуг сиделки.

Восстановление и возвращение к привычной жизни, которая была до инсульта, происходит зачастую именно благодаря тому, что больные и их близкие заметили тревожные симптомы инсульта, вовремя обратились в скорую помощь и потом прошли курсы восстановления в реабилитационном центре.

— К сожалению, в современном мире почти каждая семья сталкивается с таким диагнозом. У вас тоже есть личная история, связанная с инсультом?

— Да, несколько лет назад инсульт произошел у бабушки, которая до этого всегда была в ресурсе, занималась йогой. После приступа она совершенно опустила руки, утратила интерес к жизни, а иногда даже становилась агрессивной. Мы с мамой положили бабушку в реабилитационный центр, где она прожила месяц и скончалась.

Теперь я точно знаю: если бы в тот момент у нас была возможность обратиться в такой фонд, как наш, это помогло бы и ей, и нам осознать, как дальше жить, чем обеспечить бабушку, в какой реабилитации она нуждается, как вывести ее из подавленного состояния.

Изначально аббревиатура ОРБИ в названии нашего фонда расшифровывалась как «общество родственников больных с инсультом». Оно было создано в 2006 году предпринимательницей Дарьей Лисиченко, которая тоже столкнулась лицом к лицу с инсультом и острой нехваткой информации о нем. Позднее общество переросло в фонд, которому в этом году исполняется уже 14 лет.

Инсульт можно сравнить с катастрофой, которая делит жизнь человека и его семьи на «до» и «после»

— Какую информацию вместе со своими коллегами вы стараетесь доносить до людей?

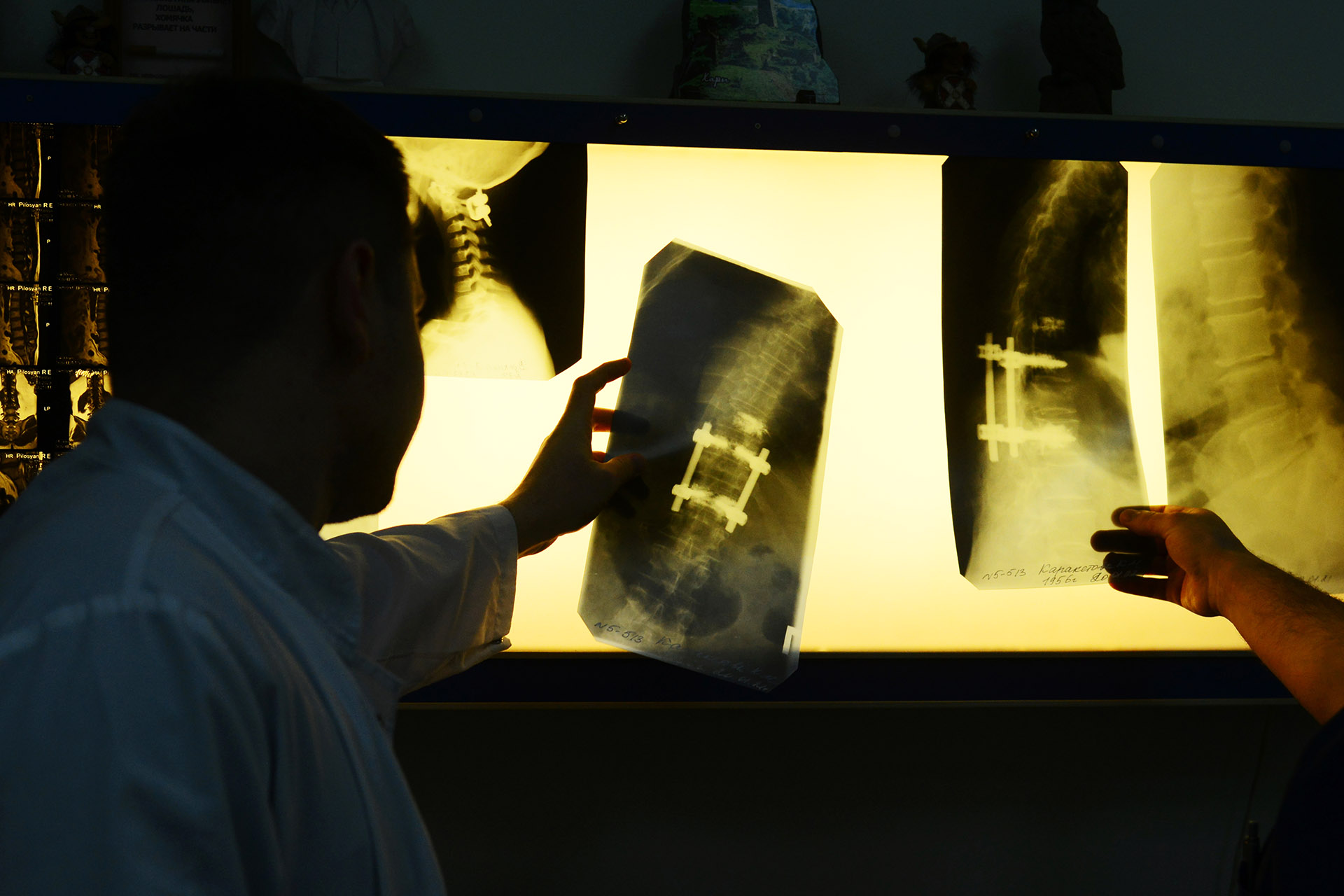

— Прежде всего мы объясняем, в чем суть заболевания и почему при первых его признаках нужно срочно оказать пострадавшему медицинскую помощь, а ни в коем случае не ждать, когда, например, наступит утро или кончится дождь, потому что инсульт — это острое нарушение кровообращения головного мозга, при котором наступает кислородное голодание его клеток. При таком поражении счет идет буквально на минуты.

Если помощь будет оказана в первые 4–6 часов, есть шанс, что человек сможет потом восстановиться. Но по истечении этого срока изменения, происшедшие в мозгу, становятся необратимыми. В зависимости от того, какая его часть пострадала, человек теряет возможность двигаться, говорить, у него нарушаются функции памяти, координация. Также инсульт может отразиться на эмоциональном состоянии: больной будет проявлять агрессию, повышенную тревожность, находиться в постинсультной депрессии.

Важно сразу заметить симптомы инсульта. Для этого, к примеру, существует тест «УДАР», в названии которого зашифрованы четыре слова: улыбка, движение, артикуляция, решение. Если вы видите, что человек не может улыбнуться, его мимика стала асимметричной, он не может поднять руку и/или ногу, речь пропала или стала заторможенной, вероятнее всего, у него инсульт. При наличии этих симптомов необходимо незамедлительно принять решение об оказании больному медицинской помощи.

— Чтобы предотвратить заболевание, важно понимать его причины. Расскажите, почему происходит так много инсультов.

— Статистика показывает, что более 75% инсультов происходит у людей старше 65 лет. Однако есть и молодые пациенты, у которых инсульт случился даже в 20 лет. Среди причин болезни есть те, которые человек не может предотвратить: возрастные изменения в организме, генетическая предрасположенность.

Но есть и те, на которые можно и нужно влиять! В их числе — образ жизни, ожирение, атеросклероз, сахарный диабет, гипертония. Чтобы выяснить факторы риска, собирают семейный анамнез. Человек должен ответить на вопросы: страдал ли от артериальной гипертензии, диабета или атеросклероза кто-то из родителей; знает ли, какое у него артериальное давление и уровень сахара и холестерина в крови; курит ли он; как часто употребляет алкоголь; имеются ли нарушения в работе сердца, например мерцательная аритмия и т. д.

Такой анализ позволяет понять, что нужно изменить в жизни, чтобы избежать инсульта. Например, пересмотреть рацион питания, добавить физическую активность, отказаться от курения.

Кроме того, каждый должен понимать значение регулярных медосмотров, позволяющих вовремя заметить критические изменения здоровья. Полезно также вести дневник артериального давления, для этого есть удобные приложения для смартфонов.

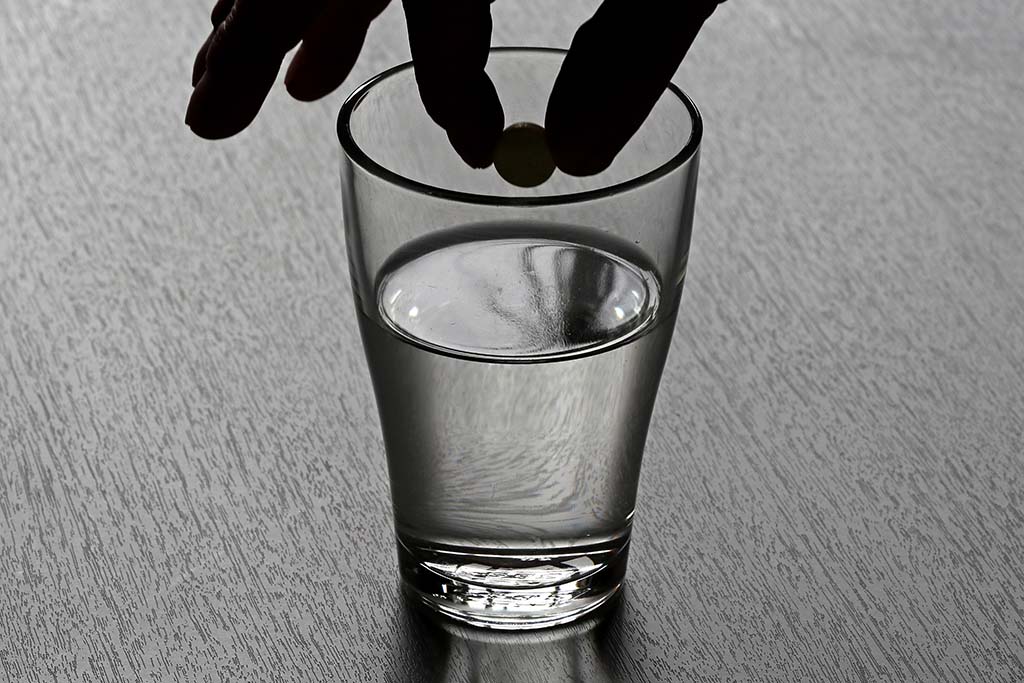

Еще крайне важно соблюдать назначения врача и контролировать прием лекарств людям с гипертонией, диабетом и тем, у кого повышен уровень холестерина в крови, потому что, к сожалению, по мере улучшения самочувствия люди часто прекращают пить препараты, даже не завершив курс лечения, и тем самым провоцируют повторные осложнения.

Каждый должен понимать значение регулярных медосмотров, позволяющих вовремя заметить критические изменения здоровья

— В какой помощи нуждаются пациенты и их близкие, если инсульт все же произошел?

— Я уже упоминала историю моей бабушки, когда мы совершенно не понимали, как себя вести. В такой ситуации оказываются очень многие. Испытав стресс, родственники не знают, куда нужно обращаться и что предпринять. Специально для таких случаев у нас работает бесплатная горячая линия по инсульту 8 (800) 707-52-29.

Можно задать любые вопросы, касающиеся лечения инсульта, ухода за парализованным человеком, бесплатной реабилитации, а также получить психологическую поддержку, если необходимо выговориться, поделиться переживаниями. Консультации проводят специалисты разного профиля: врачи-неврологи, реабилитологи, юристы и психологи. Кроме того, периодически проходят прямые линии с профильными врачами: кардиологами, эндокринологами, физическими терапевтами и т. д. Звонить можно ежедневно с 9 до 21 часа по Москве с любого российского номера.

Помимо этого, мы оборудуем в больницах эргокомнаты — симуляторы бытовых комнат или жилых помещений, которые помогают пациентам после инсульта адаптироваться к обычной жизни. Проводим обучение медперсонала лечебных учреждений и специалистов по уходу, которые занимаются восстановлением больных. Есть немало лайфхаков, значительно облегчающих жизнь после перенесенного заболевания. Например, в ослабленной руке удобнее держать ложку и вилку, если на ручку натянуть утеплитель для труб.

— У вашего фонда есть интересная программа «Дети на защите взрослых». Почему вы решили сделать акцент на обучении подрастающего поколения?

— Взрослые, которые недооценивают детей, очень ошибаются. Во-первых, ребята отлично запоминают информацию, если понимают ее важность. А во-вторых, они являются надежным каналом распространения полезных сведений, доносят их до взрослых, побуждая совершать правильные поступки — заняться спортом, отказаться от курения, похудеть, регулярно мерить давление.

Поэтому вместе с волонтерами-медиками мы проводим в школах специальные уроки, где рассказываем об инсульте, его симптомах и последствиях, раздаем детям чек-листы, чтобы они проверили самочувствие членов семьи. К тому же дети хорошо запоминают правила оказания первой помощи и объясняют их взрослым.

— Расскажите об этих правилах и нашим читателям, пожалуйста.

— После того как вы заметили у человека признаки инсульта, срочно вызывайте скорую помощь. Больному нужно помочь сесть или принять горизонтальное положение, чтобы в случае потери равновесия он не упал и не получил травму. Также важно обеспечить приток свежего воздуха — открыть окно и расстегнуть воротник одежды.

Не стоит отходить от человека до приезда медицинской бригады, его нужно успокоить, говорить на отвлеченные темы, следить, чтобы он не совершал резких движений, помочь в случае рвоты, чтобы не захлебнулся. А вот самостоятельно давать лекарства до приезда врачей нельзя.

— Какие изменения в образе жизни помогут снизить риск инсультов?

— У нас много таких предложений. Мы считаем важным повышать уровень знаний о том, что может стать причиной инсульта, и мотивировать людей к занятиям спортом, отказу от курения, ограничению употребления алкоголя. Также очень важно пересмотреть принципы питания. Например, уже в детских садах блюда готовятся с большим количеством соли и сахара. Взрослые должны понимать: часто угощая ребенка сладостями, они прививают ему плохие пищевые привычки, которые в будущем могут обернуться избыточным весом и инсультом.

Ну и, конечно, нужно вводить в привычку регулярные обследования, контролировать состояние своего здоровья, следить за давлением, уровнем сахара и холестерина в крови, а также соблюдать рекомендации врачей.

А мы напоминаем, что снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний стало одним из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». Чтобы выявить на ранней стадии факторы риска и симптомы опасных болезней, россиян регулярно приглашают пройти диспансеризацию.

Подпишитесь на новости национального проекта