Окно возможностей: как Россия будет достигать технологического суверенитета

В условиях беспрецедентных внешних санкций наша страна делает ставку на достижение технологического суверенитета. Уже сделаны первые (и самые важные) шаги в этом направлении: определены приоритеты научно-технологического развития, консолидируются усилия государства и бизнеса по финансированию научных исследований, готовятся кадры для новой экономики. Портал национальныепроекты.рф собрал ключевые заявления вице-премьера Дмитрия Чернышенко на пленарной дискуссии IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022». Напомним, мероприятие проходит в первый год Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России.

Опережающее технологическое развитие

Сегодня федеральные власти уделяют исключительное внимание научно-технологическому развитию России. Об этом свидетельствует, например, беспрецедентный бюджет: 1,3 трлн рублей каждый год инвестируется в науку и образование для науки.

«Конечно, мы все ждем впечатляющих результатов. Особенно сейчас, когда наша страна испытывает беспрецедентное давление. Иностранные государства ввели более 10 тысяч различных санкций, многие из которых мы научились преодолевать, и в том числе сейчас, на «Технопроме» мы будем обсуждать, как лучше это делать», — заявил вице-премьер.

По его словам, сегодня доступ к западным технологиям ограничен, однако «мы сами добровольно на них подсели в поиске легких путей, впадая в колониальную технологическую зависимость». Но сейчас открылось окно возможностей, чтобы эту зависимость преодолеть и сделать так, чтобы наша собственная научно-технологическая сфера развивалась опережающими темпами.

Результаты консолидации усилий уже видны: на форум «Технопром-2022» собралось более 11 тысяч экспертов, которые способны помочь достижению технологического суверенитета. Правительство сформировало четыре основные цели технологического развития с учетом той ситуации, в которой мы находимся.

Это достижение технологического суверенитета, развитие технологий как фактора роста экономики, технологическое обеспечение восстановления производственных систем и создание техноэкономики.

«Устойчивого понятия технологического суверенитета нет — по этому вопросу есть различные точки зрения. Нам ближе всего трактовка Института Фраунгофера (объединение 72 немецких институтов, занимающихся прикладными исследованиями. — Прим. ред.), которая гласит, что это способность государства располагать технологиями, которые считаются критически важными для обеспечения благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность самостоятельно разрабатывать их или получать их от экономик других стран без односторонней структурной зависимости», — отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что наша страна столкнулась с ситуацией, когда есть риск отстать в развитии критически важных технологий. Именно на это рассчитывают недружественные страны, вводя против нас санкции. До введения ограничений наши юрлица использовали порядка 240 тысяч технологий, из которых более трети были приобретены за границей. По этой причине сейчас решения должны быть очень быстрыми и эффективными.

Оперативные изменения

В самом начале пленарной дискуссии организаторы форума задали участникам вопрос о том, что в первую очередь необходимо для достижения технологического суверенитета. Самым популярным ответом стал вариант о необходимости формирования государственного технологического заказа. И правительство уже сделало первые шаги на пути решения этой задачи.

«Минобрнауки пошло на беспрецедентные изменения в формировании госзаданий: теперь нет заданий, которые были бы приняты, если они не работают на достижение технологического суверенитета. Качество работы еще предстоит оценить, но первые изменения уже налицо. Что греха таить, зачастую бывало так, что сами себе госзадание написали, сделали статью, отчитались, а результата на выходе не получилось: изделие не создано, технология не разработана, интеллектуальная собственность не зарегистрирована. Сейчас мы подходим к этому более серьезно. В этом году в нашей стране впервые приоритизировали темы госзаданий. 44 ведомства перераспределили в общей сумме около полумиллиарда рублей на научные проекты», — заявил Чернышенко.

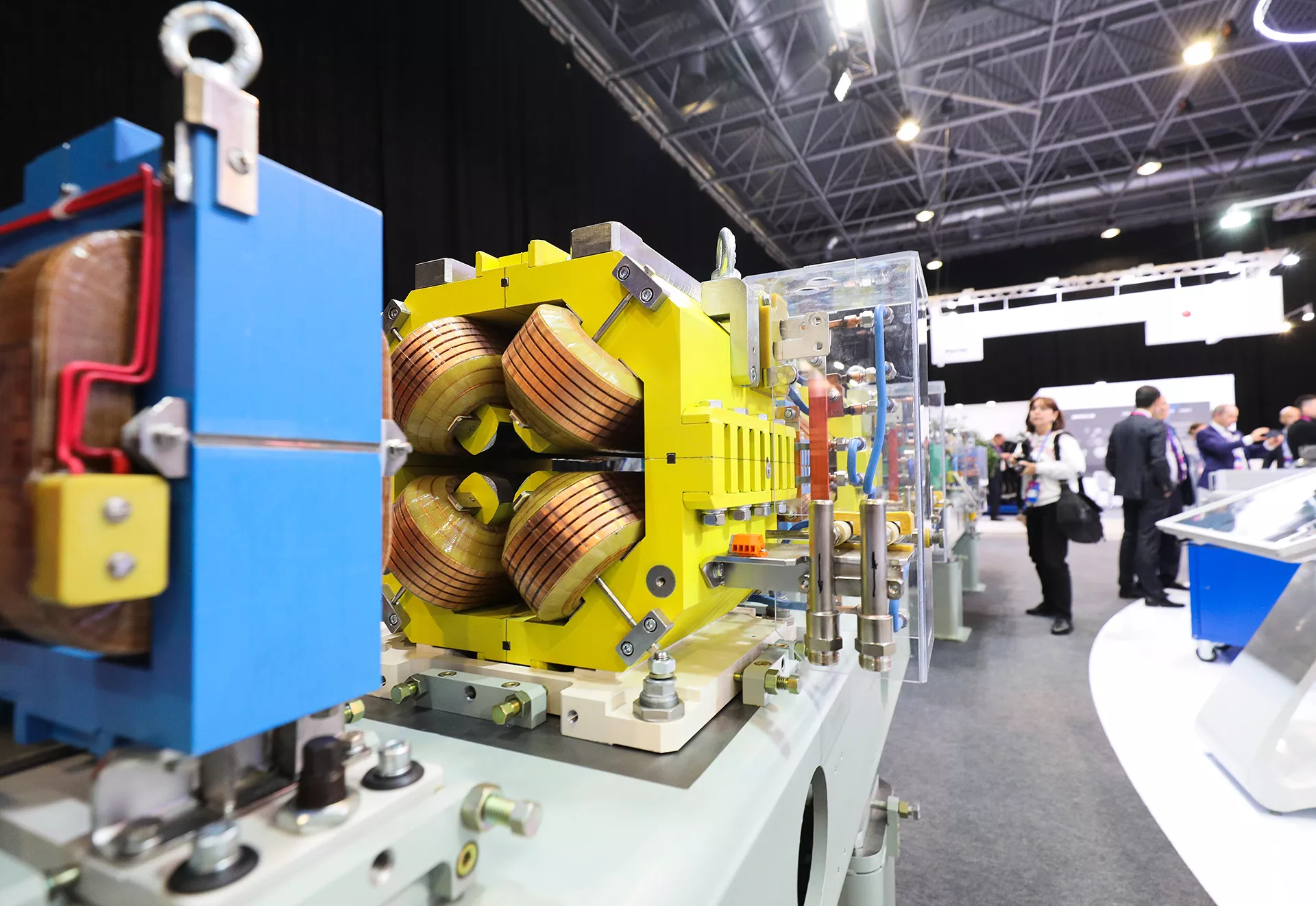

Он также обратил внимание на работу 15 научно-образовательных центров (НОЦ), которые созданы благодаря нацпроекту «Наука и университеты». Они оперативно изменили свои программы так, чтобы добиться импортозамещения и технологического суверенитета страны. Во время посещения выставки на «Технопроме-2022» вице-премьер высоко оценил стенды НОЦ, осмотр которых изначально не входил в планы. «Все продолжают хорошо работать. Так держать, коллеги, мы это видим и будем вас поддерживать!» — резюмировал замглавы правительства.

Практика показывает, что усилий только государства недостаточно, ведь по статистике более половины инвестиций в научные проекты идет со стороны бизнеса и госкомпаний. «Крупнейшие компании будут координировать свою научную деятельность в рамках Концепции научно-технологического развития страны. Мы сделаем это в ближайшее время, президент эту идею уже поддержал», — заявил вице-премьер.

В качестве примера такого взаимодействия Чернышенко привел так называемые «проекты-маяки», которые за счет своего масштаба способны обеспечить комплексное технологическое развитие России.

Сейчас запущено пять таких проектов: три — в сфере беспилотного транспорта, а также по одному — в сферах электромобилей и персональных медицинских устройств.

На их реализацию в ближайшие три года планируется выделить более 13 млрд рублей из бюджета, 50 млрд — из Фонда национального благосостояния, а также привлечь более 80 млрд рублей из внебюджетных источников.

Одновременно с этим развивается и подготовка специалистов для отечественной науки. «Нельзя забывать о кадрах, ведь нам не обойтись без специалистов, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны. Для их подготовки, в частности, уже отобрали 30 передовых инженерных школ — это новый серьезный инструмент подготовки», — отметил замглавы правительства.

Кроме того, более 3,3 тысячи компаний Национальной технологической инициативы (НТИ) сформировали сеть из 21 центра технологических компетенций. В них уже подготовили около 40 тысяч специалистов по сквозным технологиям.

Есть еще одно важное изменение. До конца этого года во всех федеральных ведомствах появятся заместители руководителей по научно-технологической трансформации. Они возьмут на себя, в частности, работу с государственным технологическим заказом. По словам Чернышенко, это будет своеобразный «научный спецназ» по аналогии с «цифровым спецназом» — заместителей руководителей по цифровой трансформации. Последние работают уже два года и хорошо себя зарекомендовали.

«В целом мы будем вместе работать на технологический суверенитет и ориентироваться на Концепцию научно-технологического развития, которая сейчас создается», — резюмировал вице-премьер, пригласив экспертов присоединиться к рабочей группе по разработке документа.

Подпишитесь на новости национального проекта