Образование с научным подходом: какие направления развивают в вузах РФ

Подведены итоги приемной кампании этого года: на первый курс в российские университеты зачислили 904 тыс. выпускников школ и колледжей. Причем уже с первого курса студенты могут не просто учиться по перспективным направлениям, но и заниматься наукой. В этом их поддерживает нацпроект «Молодежь и дети».

Подробнее о том, как студенты раскрывают свои таланты, а вузы поддерживают разработки молодых ученых, — в нашем материале.

Научный и образовательный потенциал

Как отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, по итогам основного приема в российские вузы заполнено 98,5% бюджетных мест.

«Всего в этом году выделено 441 988 мест, на них в основной прием зачислены 435 186 человек. Лидерами по популярности в этом году остались специальности инженерно-технического профиля, педагогические и медицинские специальности», — рассказал глава Минобрнауки на первом Всероссийском педагогическом съезде.

Университеты постепенно готовятся перейти на национальную систему высшего образования. Она предусматривает три уровня: базовое высшее, специализированное высшее и профессиональное образование. Также в новом учебном году вузы продолжают развивать образовательные траектории и модернизировать инфраструктуру.

В вузах по итогам основного приема заполнено 98,5% бюджетных мест

Так, в 2025 году для участия в программе «Приоритет 2030» отобрали свыше 100 вузов из 41 региона. Все они получили гранты, благодаря которым талантливые студенты могут создавать современные решения в области медицины, цифровизации, энергетики, транспортной промышленности, производства и экологии.

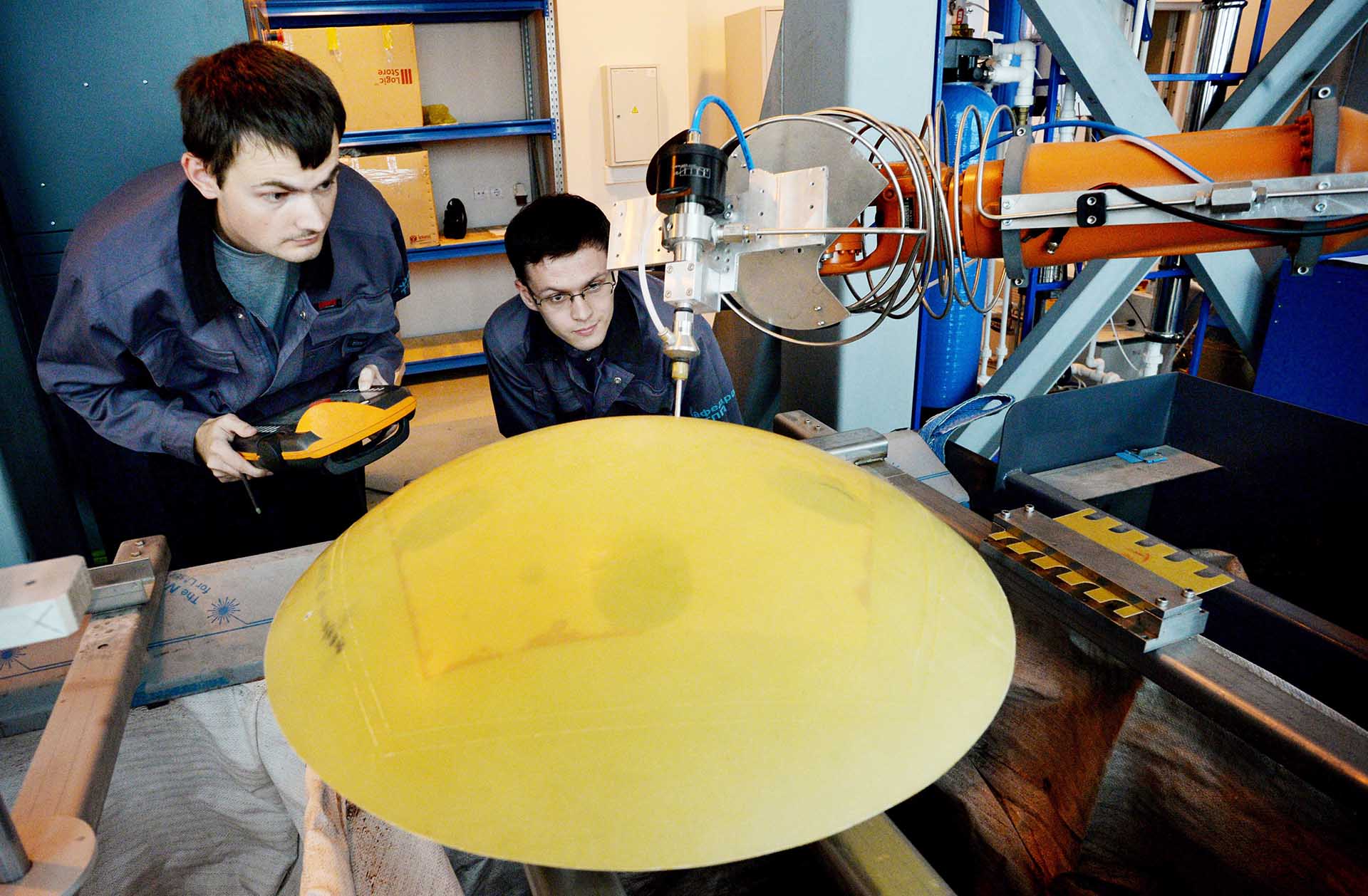

В передовых инженерных школах занимаются наукой в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Студенты проходят обучение по разным направлениям — от транспорта до искусственного интеллекта. Полученные знания ребята используют во время стажировок на предприятиях. А сотрудники вузов в передовых инженерных школах могут повысить свою квалификацию.

Разработка способов для быстрого восстановления после травм

При поддержке программы «Приоритет 2030» в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ) стали развивать тканевую инженерию и 3D-биопечать. Новые технологии, разработанные в вузе, планируют использовать в реконструктивной хирургии, детской травматологии, ортопедии и стоматологии.

Например, сегодня в медицине применяют сложные металлические конструкции для лечения тяжелых переломов. При таких травмах врачи фиксируют кости в нужном положении с помощью винтов, штифтов и пластин. Но подобные операции связаны с риском осложнений. За решение этой проблемы взялись ученые УГМУ.

Специалисты кафедр медицинской микробиологии и клинической лабораторной диагностики, детской хирургии вуза планируют разработать свой метод восстановления костной ткани. Для регенерации вместо металла будут использовать специальный конструкт из клеточных сфер и биочернил, напечатанный на биопринтере. Такая живая клеточная конструкция поможет серьезно снизить риски осложнений и ускорить восстановление пациентов при различных травмах.

По словам ассистента кафедры медицинской микробиологии и клинической лабораторной диагностики УГМУ Даниила Корнилова, ученые вуза уже отработали методику биопечати и научились выращивать клеточные конструкции. Для этого использовали возможности криобанка, вмещающего до 6 тыс. образцов клеток и тканей. Благодаря разработке регенерация костной ткани у лабораторных животных ускорялась вдвое. В дальнейшем планируют доработать проект, чтобы вывести технологию на уровень клинических испытаний.

«Речь идет не только о технологиях будущего, но и о реальном инструменте для спасения здоровья и жизни людей», — рассказал о развитии проекта Даниил Корнилов.

Новый подход к оценке знаний

Разработку образовательных проектов и решений с использованием искусственного интеллекта ведут в Московском городском педагогическом университете. Это, например, платформы по созданию различных чат-ботов на основании больших языковых моделей; проект «Цифровое зеркало учебного занятия», который позволяет получать и анализировать обратную связь от аудитории во время урока; цифровые адаптивные учебники, гибко подстраивающиеся под нужды каждого ученика.

«Также мы продолжаем работы в области разработки программ-симуляторов для обучения и тренировки педагогов и управленческих коллективов школ — таких, например, как симулятор “Успех каждого ребенка”. Общий вектор — конкретные учебные продукты, эффективные цифровые системы обучения, не заменяющие, а обогащающие живое человеческое общение», — подчеркнул ректор МГПУ Игорь Реморенко.

Безопасный полет с математической точностью

В передовой инженерной школе (ПИШ) Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали математическую модель, полезную в машиностроении.

Новая система способна анализировать смазочные материалы и с точностью до 99% прогнозировать, как они будут реагировать на повышение и снижение температуры. Для сравнения: погрешность прежних математических моделей может достигать 80%, поэтому на них нельзя полностью положиться. Ведь, как отмечают в вузе, неправильный выбор смазки может привести, например, к заеданию шасси при посадке самолета. Это в свою очередь спровоцирует аварийные ситуации.

За плавный выход колес в воздушных судах отвечают подшипники. Для уменьшения трения их покрывают различными материалами. Это необходимо в связи с тем, что температура деталей колеблется от –60 °C в полете на большой высоте до +150 °C во время посадки. А в процессе экстренного торможения и вовсе может достигать +200 °C.

В пермском вузе разработали полезную в машиностроении математическую модель, которая способна анализировать смазочные материалы и с точностью до 99% прогнозировать, как они будут реагировать на изменения температуры

Чтобы снизить вероятность аварийных ситуаций при посадке самолетов, вместо старых литиевых материалов используют силиконовые. Также по всему миру активно разрабатывают новые комбинации веществ, изучая свойства уже существующих смазок. Для этого применяют метод компьютерного моделирования.

«Для проверки точности разработки мы испытали материалы в натуральных условиях и сравнили результаты с тем, что удалось спрогнозировать. Для этого сымитировали условия эксплуатации — нагружали образцы на специальной установке при разных скоростях деформации и температурах от –40 °C до +80 °C. Эксперимент показал, что погрешность нашей модели не превышает 1,69%», — поделился результатами научный сотрудник лаборатории цифрового инжиниринга машиностроительных процессов и производств передовой инженерной школы ПНИПУ Юрий Носов.

Для эксперимента использовали смазки для авиационной, космической техники, высокоточных станков, морских буровых установок, мостовых систем. Исследования показали, что новая математическая модель способна определить, как меняется состояние смазочных материалов в зависимости от температуры, скорости деформации и других условий.

«То, как смазка густеет на морозе или разжижается при нагреве, является важным фактором анализа качества материала. Разработанная нашей научной группой модель применима для консистентных, густых смазок и не зависит от состава», — добавила доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» вуза Анна Каменских.

Как отметили в университете, математическую модель можно использовать во всех сферах, где применяют узлы трения со смазочными материалами. Например, научные труды пермских ученых уже используют российские компании при проектировании опорных частей мостов.

Всего в России открыли 50 передовых инженерных школ, где студенты создают инновационные разработки для реального сектора экономики. Уже во время обучения по нацпроекту «Молодежь и дети» они вносят свой вклад в развитие технологического суверенитета нашей страны. А усилить образовательный и научный потенциал, а также сформировать к 2030 году не менее 100 прогрессивных современных университетов поможет программа «Приоритет 2030».

Подпишитесь на новости национального проекта