Невидимый фронт Великой Отечественной войны: как медики спасали людей

В 1941–1945 годах миллионы людей сражались за нашу страну, а врачи, в свою очередь, за их жизни: в тылу, госпиталях, прямо на поле боя. Неслучайно медиков называли невидимым фронтом Великой Отечественной. Из госпиталей в строй возвращались 85% красноармейцев, причем многие методы лечения создавали буквально в полевых условиях. Благодаря слаженной работе эпидемиологов удалось предотвратить распространение инфекций. А также в годы войны стали массово выпускать и использовать первый советский антибиотик.

Боевая прививка

С первых дней Великой Отечественной войны возникла опасность эпидемий: большие скопления людей и недостаток чистой питьевой воды создавали угрозу быстрого распространения инфекций и на фронте, и в тылу. Вовремя гасить очаги инфекций и не допустить множества заражений на фронте и в тылу помогли продуманные меры, в том числе массовые прививки. В 1941–1945 годах доля инфекционных болезней в общей статистике заболеваемости составила всего 9%. За годы войны вылечили 72,3% раненых и более 90% больных.

На фронте и в тылу применяли живую вакцину от туляремии, тяжелого инфекционного заболевания, которое переносят в основном грызуны

По стандартам того времени требовалось многократно вводить вакцины от возбудителей холеры, тифа, дизентерии и столбняка. Полный цикл прививок занимал 30 дней, что в условиях войны было невозможно, особенно на фронте.

Проблему удалось решить иммунологам супругам Николаю Александрову и Нине Гефен из Научно-исследовательского испытательного санитарного института. В 1941 году они разработали поливакцину от семи инфекций: холеры, брюшного тифа, столбняка, двух видов паратифов и двух — дизентерии. Для устойчивого иммунитета требовалась всего одна инъекция препарата раз в полгода. Поливакцину НИИСИ сразу начали широко использовать — всего с 1941 по 1945 год бойцам сделали более 30 млн прививок.

На фронте и в тылу применяли живую вакцину от туляремии, тяжелого инфекционного заболевания, которое переносят в основном грызуны. Николай Гайский и Борис Эльберт создали ее накануне войны, а в 1941 году препарат запустили в массовое производство. Благодаря ему удалось предотвратить массовые вспышки туляремии в армии и среди гражданского населения.

В 1942 году наладили выпуск препарата от сыпного тифа. Массовыми в военное время стали прививки от сибирской язвы и чумы.

Чистота превыше всего

За санитарной обстановкой на разных территориях следили эпидотряды, которые создали при каждом районном здравотделе. Там готовили и общественных санинструкторов. Главное военно-санитарное управление создало также 200 полевых прачечных отрядов — это были женщины, которые стирали, кипятили и обеззараживали обмундирование и белье. Чтобы бойцы соблюдали гигиену, в войсках организовывали полевые бани.

Начиная с 1942 года все призывники перед отправлением на фронт проходили краткий курс основных правил санитарно-эпидемиологической грамотности. На крупных железнодорожных станциях работали санитарно-контрольные пункты, в медицинских службах частей и соединениях своевременно выявляли заразных больных, диагностировали заболевания, а затем изолировали и лечили больных.

Для восполнения витамина С бойцам готовили настой хвои, а против «куриной слепоты», недостатка витамина «А», помогал дикорастущий щавель

Кроме того, учредили должность эпидемиолога — такие специалисты работали во всех военных округах, армейских частях и соединениях. Они проверяли состояние новобранцев, следили за питанием, качеством воды, стиркой, организовывали работу полевых бань.

Бойцов старались обеспечивать полноценным питанием: доставлять еду во время боев дважды в сутки, не допускать дефицита витаминов. Например, для восполнения витамина С готовили настой хвои, а против «куриной слепоты», недостатка витамина «А», помогал дикорастущий щавель.

Особенно внимательно следили за качеством воды, которая могла стать источником массового заражения — ее кипятили, хлорировали или добавляли марганцовку, перекись водорода. Солдатам выдавали таблетки пантоцида, чтобы они обеззараживали воду в индивидуальной фляжке.

Не меньше внимания уделяли эпидемиологической обстановке в тылу. В мае 1942 года в каждой поликлинике назначили заместителя главврача по эпидработе. Обстановку помогали контролировать санинспекторы, которых набирали из числа добровольцев. Они проводили обходы, выявляли и отправляли на лечение больных с температурой, дезинфицировали очаги инфекционных заболеваний.

Всю войну продолжали строить медицинские учреждения: только за первые два года число поликлиник и санэпидстанций выросло с 1760 до 2400.

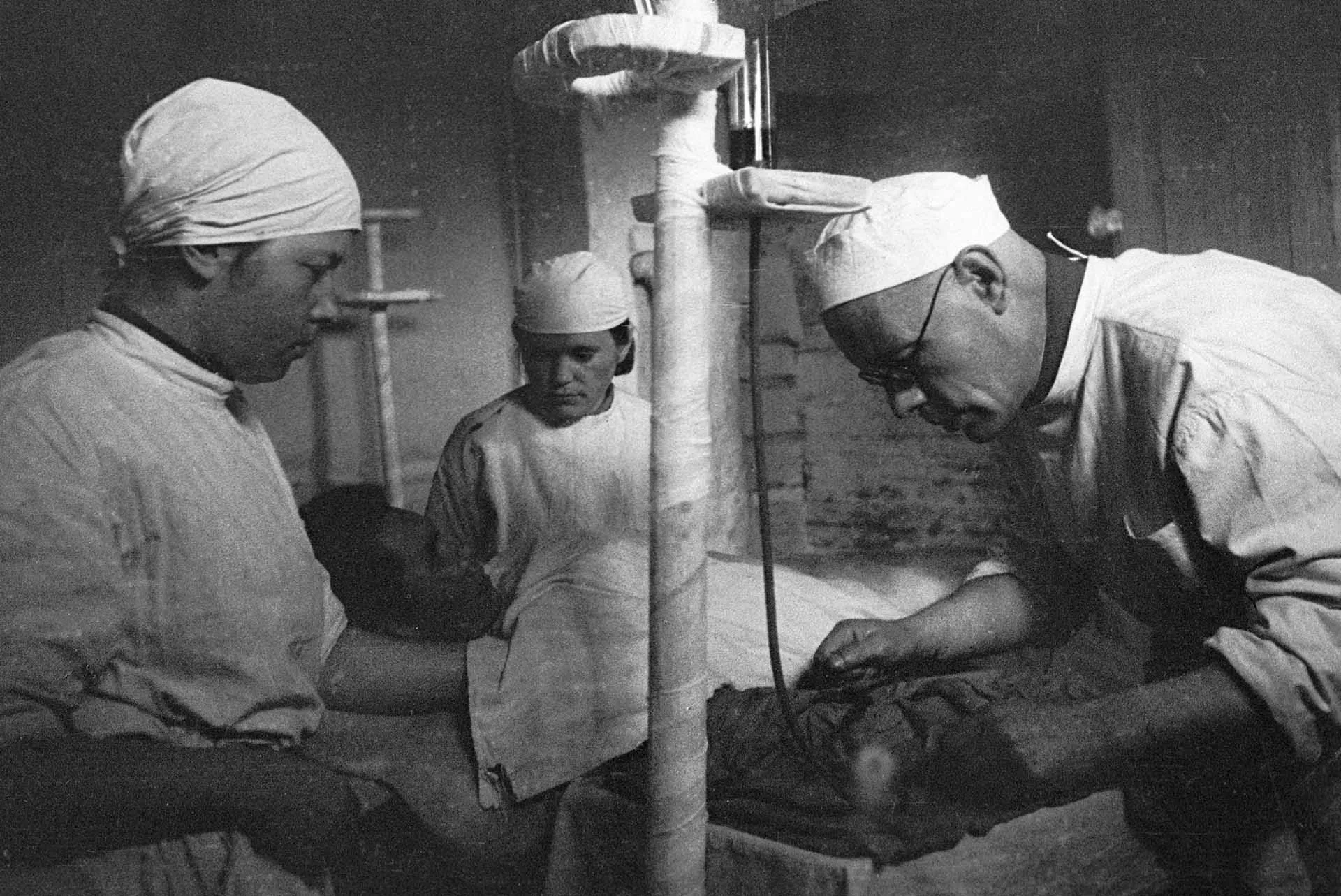

Антибиотик из подвала и военная хирургия

До массового применения антибиотиков раненые чаще погибали не от самого ранения, которое часто не угрожало жизни, а от заражения крови. Так было, например, во время Первой мировой войны. К 1941 году антибактериальные препараты уже были, но их еще массово не применяли. Союзники СССР держали способ получения пенициллина в строгом секрете.

Талантливый микробиолог Зинаида Ермольева, возглавлявшая Всесоюзный институт экспериментальной медицины, знала, что рост болезнетворных бактерий останавливает грибок. Но какой — было неизвестно. Она начала работать над новым препаратом. Она исследовала разные образцы плесени — только 93-й, взятый со стены бомбоубежища, показал нужную активность. Советский пенициллин получил название «крустозин». В 1943 году наладили его массовое производство на Орском мясокомбинате. Применение крустозина помогло снизить смертность в армии на 80%, а количество ампутаций сократилось на четверть.

Еще одно жизненно важное открытие накануне войны сделал молодой профессор МГУ физиолог Борис Кудряшов: ему удалось получить фермент, который за секунды останавливал кровотечение. Он вызывал образование волокон фибрина: образовывался сгусток, который запечатывал рану. Препарат назвали тромбин, после клинических испытаний его сразу запустили в производство. Тромбин спас жизни сотням тысяч людей.

Главный хирург Красной армии Николай Бурденко, основатель отечественной нейрохирургии, еще в конце 1930-х годов подозревал, что возможна новая война. Поэтому он учил медиков работать в полевых условиях. В 1941–1945 годах Бурденко не только возглавлял хирургическое подразделение, но и сам лично провел тысячи операций. Он разработал и успешно использовал новые методы лечения огнестрельных ран и осложнений. Бурденко также помогал апробировать и вводить в хирургическую практику передовые методики и препараты. Например, он испытывал антибиотики в полевых условиях.

В 1941–1945 годах советским медикам удалось вернуть в строй 72,3% раненых и 90,6% заболевших воинов, то есть спасти в общей сложности около 18 миллионов человек

Александр Вишневский — старший, второй выдающийся хирург в медицинской династии, разрабатывал и применял методы лечения хирургических инфекций, многое сделал для развития отечественной реаниматологии и стал основателем ожогового центра. А также расширил применение созданной его отцом мази Вишневского — это эффективное обеззараживающее средство. Он внедрил в хирургическую практику «ползучий инфильтрат» — новокаиновую блокаду, эффективную при лечении шока, хирургического сепсиса, воспалений. По некоторым данным, в годы войны по методикам Вишневского лечили каждого третьего раненого.

В 1941–1945 годах советским медикам удалось вернуть в строй 72,3% раненых и 90,6% заболевших воинов, то есть спасти в общей сложности около 18 миллионов человек. Это стало абсолютным рекордом за всю историю войн.

Достижения организаторов, ученых и врачей во время Великой Отечественной стали основой развития эффективной медицинской помощи в мирное время. Эта работа никогда не прекращалась, и сейчас создавать и совершенствовать передовые практики помогает национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», который стартовал в 2025 году по решению Президента России Владимира Путина.

Подпишитесь на новости национального проекта