На двух полюсах Земли: как в России исследуют Арктику и Антарктику

День полярника отмечают в России 21 мая, чествуя тех, кто исследует Арктику и Антарктику, изучает изменение климата и составляет прогнозы, следит за направлениями океанических течений и изменениями уровня воды. На заповедных территориях Арктики ученые наблюдают за редкими видами животных и вносят вклад в сохранение уникальных экосистем. Кроме того, полярники играют ключевую роль в развитии Северного морского пути — кратчайшего маршрута между Европой и Азией, в освоении месторождений полезных ископаемых, в частности, нефти и газа. Работа в этих направлениях ведется по нацпроекту «Молодежь и дети».

Дата праздника выбрана неслучайно: в этот день в 1937 году запустили первую в мире научно-исследовательскую дрейфующую станцию «Северный полюс — 1». Четверо смельчаков во главе с Иваном Папаниным девять месяцев плыли на льдине, собирая данные о погоде, океанических течениях и магнитном поле Земли. Собранная информация помогла в развитии авиации и судоходства в высоких широтах. Экспедиция доказала, что длительные исследования в центре Арктики возможны, заложила основы для всех будущих дрейфующих станций.

Сегодня по национальному проекту «Молодежь и дети» особое внимание уделяется изучению арктического региона и развитию науки в нем. В частности, работают молодежные лаборатории, в которых проводятся уникальные исследования, вузы получают гранты на развитие разработок, в Архангельске строится студенческий кампус мирового уровня.

«Арктическая звезда»

По национальному проекту правительство и Минобрнауки России совместно с регионами создают «созвездие современных кампусов» — союз университетов и научных центров с высокотехнологичной инфраструктурой для обучения и разработки инноваций в разных сферах. Кампусы — точки притяжения ученых, бизнеса и жителей нашей страны.

К 2030 году в России появятся 25 таких студенческих городков. Уже открыты кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана, объекты в Челябинске, Екатеринбурге, Калининграде, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде.

В Архангельске создается кампус «Арктическая звезда». Он станет площадкой для проведения исследований в разных сферах — от медицины и экологии до ИТ и логистики. Современная инфраструктура привлечет сюда как молодых специалистов, так и опытных ученых, занимающихся изучением Арктики (ее ресурсов, климата и возможностей для жизнеобеспечения человека в суровых условиях).

Кампус будет состоять из двух комплексов: многофункционального и гостиничного. Первый включает в себя научно-образовательный корпус, оснащенный лабораториями, учебными аудиториями, конференц-залами, технопарком, физкультурно-оздоровительным комплексом и залами для занятий. В гостиничном комплексе будут проживать студенты и преподаватели. Он рассчитан более чем на 4 тысячи мест. Здесь предусмотрены коворкинг-пространство, амбулаторно-клиническое отделение с университетским медицинским центром и лабораторией генетики животных и растений.

«Арктическая звезда» будет работать по пяти основным направлениям. Четыре из них связаны с ключевыми отраслями региона. Речь идет о судостроении и Северном морском пути, переработке древесины, минерально-сырьевой базе Арктики и здоровьесбережении. Пятое направление — это молодежные и спортивные объекты, в том числе технопарк и пространство для творчества.

«На сегодняшний день разработано 195 продуктов кампуса, из них 132 — научно-технологические, 40 — образовательные, в том числе по программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования для работников предприятий. Пять продуктов — инновационные, предполагающие использование ресурсов технопарка и предоставление услуг в сфере ИТ, а 18 — молодежные», — пояснил министр науки, высшей школы и научно-технологического развития Архангельской области Алексей Аксенов.

Ученые кампуса уже разработали несколько перспективных технологий. В сфере переработки древесины созданы методы производства из древесных опилок высококачественной целлюлозы и экологичных биоразлагаемых материалов. Особое внимание уделяется комплексному использованию арктических ресурсов. Например, из тканей северного оленя получены коллаген и эластин для медицинских и косметических препаратов, создана линейка пищевых продуктов с добавками из бурых водорослей и дикорастущих ягод. Также ученые предложили инновационные технологии переработки сапонитов и экологически безопасные методы использования торфяных ресурсов. Все эти проекты объединяет рациональный подход к использованию природного потенциала северных территорий.

В «Арктической звезде» уже разработали ряд инновационных технологий в сферах дерево- и металлообработки, фармацевтики

Молодежные лаборатории

В 70 регионах России создано 940 молодежных лабораторий. В них под руководством опытных наставников команды исследователей в возрасте до 39 лет работают над инновационными проектами. К 2030 году по национальному проекту «Молодежь и дети» дополнительно создадут 800 новых лабораторий.

Пространства оснащены современным оборудованием, на котором работают ученые из разных областей — от медицины до робототехники. Главная задача таких лабораторий — дать молодым специалистам возможность реализовать свои идеи и развиваться в науке.

На базе Северного (Арктического) федерального университета им. (САФУ) М. В. Ломоносова работает одна из таких молодежных лабораторий. В ней ученые разрабатывают технологии использования альтернативных источников энергии в арктической зоне. В том числе занимаются поиском методов повышения эффективности непроектного топлива — ресурса, который обычно не применяется в энергоустановках, но при определенных условиях, например после модификации оборудования, может заменить традиционные уголь, газ или дизель. Лаборатория оснащена техникой для исследования альтернативного топлива и возобновляемой энергетики. В частности, есть линия гранулирования с сушильными шкафами, анализаторы золы и влажности, приборы для измерения вязкости и температуры горения топлива. Это позволяет изучать свойства торфа, лигнина и других видов биотоплива, оптимизировать их энергоэффективность.

Также в лаборатории исследуют потенциал солнечной и ветровой энергии в Архангельской области и отдаленных поселениях Крайнего Севера. Для работы с ветровой энергетикой в лаборатории используют 3D-лазерный анемометр. С его помощью проводят анализ воздушных потоков, турбулентность и теплообмен, а также проектируют более эффективные ветроустановки для суровых арктических условий.

«На сегодняшний день для энергетической отрасли Арктической зоны Российской Федерации значимы рост использования чистой энергетики, совершенствование технологий разведки и добычи энергоресурсов, модернизация ТЭК на основе применения отечественных технологий, повышение доступности энергоресурсов, разработка новых видов топлива, технологий транспортировки электроэнергии и оптимизации энергосистем. Это связано в том числе с возможностью использования альтернативных источников для повышения автономности полярных станций», — прокомментировал доктор технических наук, и. о. ректора САФУ им. М. В. Ломоносова Павел Марьяндышев.

По его словам, системы на основе возобновляемых источников позволяют обеспечить бесперебойное электроснабжение в любых климатических условиях, уменьшить зависимость ряда арктических территорий от завоза топлива.

Как Росгидромет проводит исследования в Арктике и Антарктике

«Ежедневная работа полярников и ученых позволяет получать важнейшие данные о природной среде Арктики и Антарктики, которые используются научными организациями по всему миру», — сказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета Александр Макаров.

Ученые этого института создали первую детальную геологическую карту Арктики, а в 1932 году легендарный ледокольный пароход «Александр Сибиряков» впервые преодолел Северный морской путь за одну навигацию, заложив основы этой важной транспортной артерии. Открытия подводных хребтов Ломоносова и Гаккеля позволили точно определить границы континентального шельфа, что способствовало расширению ресурсной базы России.

В 2022 году Росгидромет впервые за десятилетие дал старт дрейфующей экспедиции «Северный полюс — 41» с использованием уникальной ледостойкой платформы. За год работы научная станция преодолела более 5,5 тыс. км по дрейфующим льдам, доказав преимущества нового подхода к арктическим исследованиям. В 2024 году из Мурманска в направлении Новосибирских островов отправилась экспедиция «Северный полюс — 42». По плану станция проплывет через приполюсный район и завершит работу в Гренландском море.

Сегодня в России создается крупнейшее в мире научно-экспедиционное судно «Иван Фролов», оно строится на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Ожидается, что в 2028 году новый флагман научного флота отправится в свою первую антарктическую экспедицию.

Росгидромет уделяет особое внимание развитию научной инфраструктуры. Так, на архипелаге Шпицберген успешно работает российский исследовательский центр. В Антарктиде введен в эксплуатацию современный зимовочный комплекс на станции «Восток». Этот проект реализован при поддержке компании «НОВАТЭК».

Короли Арктики из Якутии

В заповеднике «Медвежьи острова», который расположен за Полярным кругом, ученые изучают популяцию белых медведей. Этот редкий вид находится под опекой национального проекта «Экологическое благополучие». С момента создания заповедника каждую весну специалисты проводят учет родовых берлог — мест, где медведицы рожают и растят детенышей. Учет проходит в марте и апреле, когда самки с малышами покидают берлоги и выходят на морской лед, чтобы охотиться. Группы специалистов по несколько раз объезжают на снегоходах острова архипелага, на которых находится больше всего берлог, осматривают каждый склон и места, где слой снега позволяет медведице выкопать временное жилье.

В марте и апреле в заповеднике «Медвежьи острова» ведут учет популяции белых медведей и мест для их размножения

Цель мониторинга — контроль численности этих животных и сохранение важных для их размножения мест. В 2025 году на шести островах, входящих в состав заповедника, были обнаружены 33 берлоги, в 2024-м — 24, а в 2023-м — 26.

«Регулярный учет берлог — это основа для понимания динамики популяции. В этом году мы отмечаем рост числа берлог. Заповедник продолжает оставаться важным местом для размножения белых медведей в Якутии», — отметил ведущий научный сотрудник отдела по науке и сохранению биоразнообразия национального парка «Ленские столбы», младший научный сотрудник ИБПК СО РАН Николай Мамаев.

Найти большее количество берлог удалось, в частности, с появлением модульных домов, которые по национальному проекту в прошлом году были установлены на отдаленных кордонах заповедника. Новые здания построены с учетом климатических особенностей, оборудованы всем необходимым, в том числе современными средствами связи.

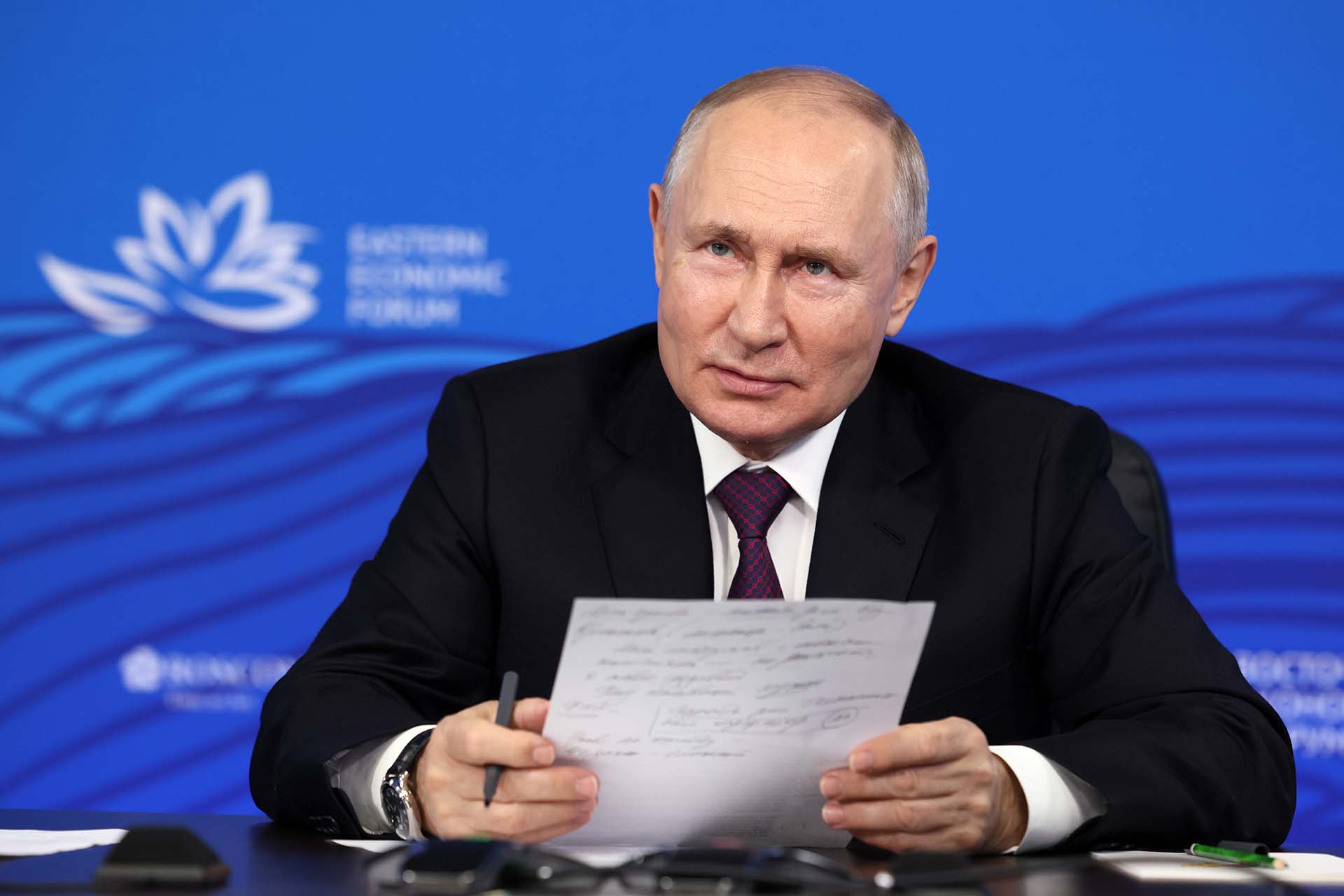

Напомним, что нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». А нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Подпишитесь на новости национального проекта