Мощнейший солнечный телескоп начнут строить в Саянской обсерватории

Национальный гелиогеофизический комплекс РАН, который создается в России при поддержке нацпроекта «Наука и университеты», состоит из целого ряда взаимосвязанных инструментов для исследований и разработок в области солнечно-земной физики. За часть работы, которая связана с Солнцем, будут отвечать крупный солнечный телескоп-коронограф с зеркалом диаметром три метра (КСТ-3) и многоволновый радиогелиограф.

Команда специалистов из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) под руководством члена-корреспондента Виктора Григорьева проектировала телескоп целых восемь лет. В 2022 году начнется его строительство на базе Саянской обсерватории в Бурятии. КСТ-3 установят напротив горы Мунко-Сардык вблизи поселка Монды на высоте две тысячи метров над уровнем моря.

Каким он будет, когда начнутся исследования с его помощью, и какие возможности откроет новое оборудование для ученых, расскажем в нашей статье.

Зачем ученым нужен КСТ-3

Телескоп-коронограф позволяет наблюдать за верхними слоями атмосферы Солнца. С его помощью ученые смогут исследовать строение солнечной атмосферы по снимкам и видеозаписям с недостижимым прежде пространственным, временным и спектральным разрешением. С помощью КСТ-3 можно будет увидеть на Солнце точки, которые с Земли визуально расположены на расстоянии 0,1 угловой секунды друг от друга, а минимальный интервал между двумя кадрами по времени будет составлять от одной до пяти секунд.

Телескоп поможет изучить природу солнечного магнетизма и цикличности, анализировать процессы энерговыделения во вспышечных и других динамических явлениях. КСТ-3 позволит следить за солнечными процессами и разрабатывать методы прогнозирования активности нашей звезды. С помощью него ученые смогут исследовать тонкую структуру фотосферы и хромосферы, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий.

Однако задачи Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в который входит КСТ-3, нельзя решить с помощью одного прибора. Совместная работа телескопа-коронографа и нового радиогелиографа, предназначенного для наблюдения за атмосферой Солнца в радиодиапазоне, существенно расширит возможности российских ученых.

Почему КСТ-3 будет работать именно в Саянах

В конце 1990-х, когда проект телескопа только формировался, Институт солнечно-земной физики рассматривал возможность его установки в разных перспективных локациях, однако большинство предложений не получили поддержки со стороны партнеров и спонсоров. А без поддержки со стороны Институт солнечно-земной физики едва ли мог бы выполнить подобный проект за тысячи километров от Иркутска. К тому же уникальные специалисты, способные работать с таким телескопом, есть только в ИСЗФ.

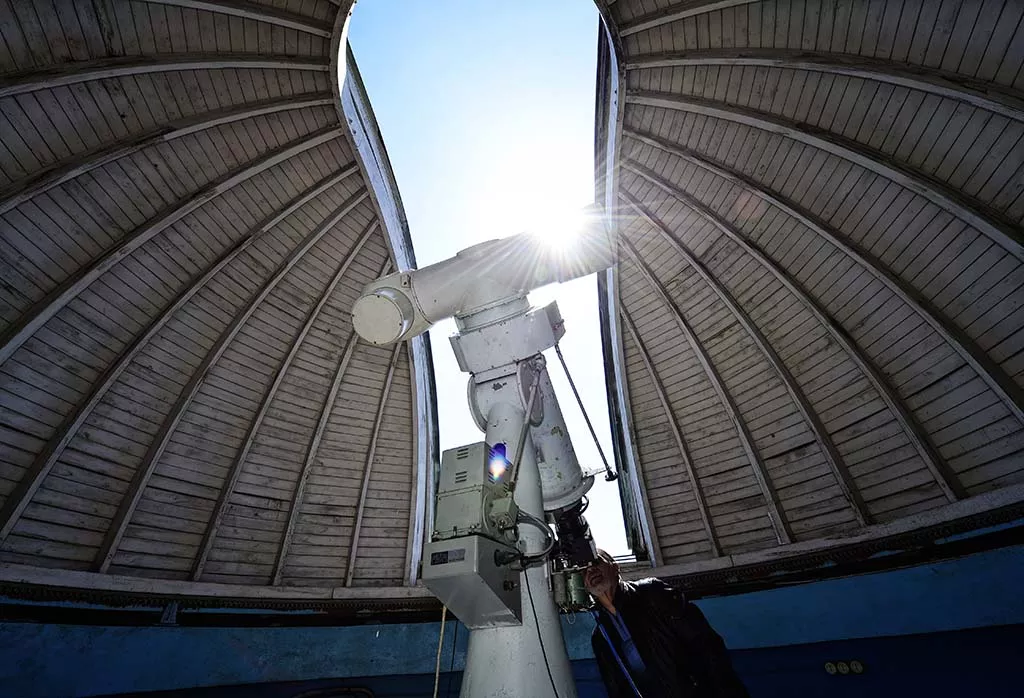

В этих условиях Саянская солнечная обсерватория оказалась оптимальным вариантом расположения для КСТ-3. Там уже работают ночные и солнечные телескопы, а за полувековую историю обсерватории ее возможности хорошо изучены. Здесь регулярно повторяются условия, необходимые для качественной работы астрономических телескопов.

«В Саянской солнечной обсерватории отмечаются продолжительные периоды с очень высокой прозрачностью атмосферы, и, как следствие, это позволяет проводить наблюдения солнечной короны — в обсерватории есть действующий коронограф старого поколения. Так, например, в Байкальской астрофизической обсерватории (другая обсерватория ИСЗФ) качество изображения лучше и стабильнее, но при этом условия существенно хуже в части прозрачности атмосферы», — рассказывает заведующий лабораторией экспериментальной физики Солнца и астрофизического приборостроения ИСЗФ Дмитрий Колобов.

Стоит отметить, что такие обычные условия наблюдений одинаковы во всем мире и на них приходится больше половины наблюдательного времени. Добиться предельно хорошего качества изображения не только КСТ-3, но и любым другим телескопам помогают системы адаптивной оптики.

Одной из особенностей разработки телескопа для Саянской обсерватории стало то, что КСТ-3 пришлось проектировать с учетом сейсмической активности. Здания, инженерные системы и сам телескоп общей массой 120 тонн, которые появятся на территории Байкальской рифтовой зоны, устоят против землетрясений силой до восьми баллов.

«На характеристиках непосредственно телескопа это практически никак не отражается и никак их не ограничивает. Есть некоторые нюансы, касающиеся датчиков сейсмичности, а также различных блокировок, которые не позволяют движущимся частям перемещаться в момент землетрясений и исключают повреждение телескопа», — объясняет Дмитрий Колобов.

Что нам стоит… телескоп построить!

Сам телескоп установят на верху 30-метровой башни, и общая высота здания составит 42 метра. Кроме того, в комплекс КСТ-3 войдут здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса.

Разработчики КСТ-3 спроектировали оптическую систему телескопа, основные механические узлы, вспомогательные системы, а также платформу для установки научных приборов, вращающуюся синхронно с главным зеркалом.

Зеркала КСТ-3 доверили сделать Лыткаринскому заводу оптического стекла. Это подмосковное производство — признанный в мире лидер в создании оптики для астрономических приборов и телескопов. Всего оптическая схема КСТ-3 включает 13 зеркал. Главное трехметровое зеркало будет изготовлено из астроситалла — особого стеклокерамического материала толщиной 120 мм. Его масса составит 2,1 тонны.

В строительстве КСТ-3 поучаствуют и зарубежные специалисты. Бельгийская компания AMOS (Advanced Mechanical and Optical Systems) займется разработкой наиболее высокотехнологичных узлов, обеспечивающих решение сложных научных задач.

Общая стоимость создания телескопа и всей сопутствующей инфраструктуры составит 30 млрд рублей. Проект полностью финансируется из федерального бюджета. Возведение зданий, сооружений, интеграция оборудования и инженерных систем для обеспечения работы телескопа займет 6-7 лет. Ввести КСТ-3 в эксплуатацию планируется в 2028–2029 годах.

Параллельно со строительством в ИСЗФ будут готовить специалистов, которые смогут раскрыть весь потенциал новейшего оборудования, когда оно наконец будет готово к работе.

«Исследования — это не только оборудование, но и методы, которые используются для постановки эксперимента, получения и обработки данных, а также методы, позволяющие провести первичную интерпретацию данных и работать над конкретной физической проблемой. Существенная часть этих задач должна решаться людьми, которые через семь лет начнут работать на телескопе. Подготовка таких специалистов — важное дело, и, вообще говоря, не должно ограничиваться рамками проекта», — рассказывает Дмитрий Колобов.

Как телескоп защитят от переменчивой погоды Саян

С точки зрения качества изображения открытый телескоп — наилучший вариант, однако в реальности создать его очень сложно. На площадке не должно быть ничего, кроме самого телескопа, — только в таком случае окружающий воздух будет прогреваться равномерно. А это необходимо, чтобы острому зрению прибора не мешали ни малейшие завихрения воздуха.

Но если телескоп ничем не закрыт, первые же осадки сведут на нет качество оптических поверхностей — прибор начнет «слепнуть». Его можно защитить с помощью тента или другой конструкции, но тогда во время наблюдений элементы укрытия, закрепленные на площадке телескопа, тоже будут мешать, ведь рядом с ними опять будет возникать турбулентность.

Полностью закрытый купол, где есть только одно входное отверстие, через которое свет попадает в телескоп, имеет ту же проблему. Края этого «окна» нагреваются, и завихрения воздуха появляются прямо на оптической оси телескопа.

С учетом этих нюансов перед конструкторами КСТ-3 стояла задача создать купол, который, с одной стороны, защитит оборудование от внешней среды, а с другой — продувается ветром с необходимой скоростью, как будто телескоп стоит на открытой площадке. Разница температур между помещением и улицей не должна быть выше 1–2 градусов. Так качество изображения существенно не ухудшается — адаптивная оптика способна скорректировать приходящие световые волны.

«На боковых сторонах купола имеются управляемые заслонки, с помощью которых регулируется скорость ветра в подкупольном пространстве. Обшивка купола имеет встроенные «змеевики» — элементы системы охлаждения, которые с помощью специального хладагента отводят излишнее тепло. Чем меньше площадь купола, подвергаемая солнечному излучению, тем проще обеспечить нужные условия и тем меньше нагрузка на систему охлаждения. Для КСТ-3 требуется почти мегаватт электрической мощности, чтобы обеспечить работу различных систем охлаждения», — объясняет Дмитрий Колобов.

Телескоп мирового уровня

В США и Германии есть солнечные телескопы NST и Gregor — с диаметром зеркала порядка 1,5 м. В Китае недавно построен телескоп CLST с диаметром зеркала 1,8 метра. Однако современные научные задачи требуют сбора большего количества света, а значит, телескопов с диаметром зеркала не менее 2,5 метров. Именно они дают ученым принципиально новые возможности по наблюдению и изучению Солнца.

Пока что в мире есть один такой прибор — это внеосевой телескоп DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope) с диаметром зеркала 4,2 метра. Наземный солнечный телескоп Национального научного фонда США с 2013 года строят в Научном центре изучения Солнца в обсерватории Халеакала на гавайском острове Мауи. С помощью DKIST уже получили «первый свет», но он еще не начал выдавать данные для исследователей.

Главный конкурент DKIST — European Solar Telescope (EST), строительство которого планируется начать в 2023 году на базе испанской обсерватории Roque de los Muchachos на Канарских островах. EST станет крупнейшим солнечным телескопом в Европе — так же, как и у американского собрата, диаметр его главного зеркала составит 4,2 метра. Благодаря тому, что EST курирует Европейская ассоциация солнечных телескопов, исследования с его помощью смогут проводить астрономы из 26 научных институтов из 18 стран.

Главное преимущество EST и DKIST перед КСТ-3 — условия для наблюдений на Гавайях и Канарах. Не просто хорошее, а отличное качество изображения там бывает чаще. Хотя даже в самых лучших обсерваториях мира за год такие условия бывают лишь в 3–8% случаев от всего времени наблюдений.

С технической же точки зрения основное отличие между КСТ-3 и этими зарубежными аналогами — диаметр главного зеркала. Однако в случае с отечественным телескопом «меньше» (три метра) совсем не значит «хуже».

«Разумеется, четыре метра лучше, но соответствующих характеристик нужно еще достичь не на бумаге, а в реальности! Сегодня зеркало диаметром четыре метра задает верхнюю планку для солнечных телескопов. Для таких диаметров технические требования к научному оборудованию (спектрографам и фильтрографам), располагаемому в фокальной плоскости телескопа, сильно ужесточаются, а цена растет непропорционально быстро, — объясняет Дмитрий Колобов. — С другой стороны, диаметр главного зеркала немного меньше, и это существенно ослабляет технические требования к изготовлению и эксплуатации научного оборудования, при этом на качественном уровне обеспечивает тот же самый научный результат».

Получить требуемые характеристики у телескопа с зеркалом три метра сложно, но возможно. Так, например, система адаптивной оптики на КСТ-3 такая же, как на DKIST. А полученный опыт отечественные специалисты позднее смогут использовать для телескопов следующего поколения, диаметр зеркал которых будет более четырех метров.

Для того, чтобы вывести российскую науку на новый уровень, одного только высококлассного оборудования недостаточно. Без специалистов, которые могут и хотят работать на этих приборах, такие инструменты будут бесполезны. Молодые ученые в России могут рассчитывать на поддержку нацпроекта «Наука и университеты». Благодаря ему в нашей стране для них, например, действует программа по трудоустройству в Научно-образовательные центры, нацеленные на внедрение новейших разработок. А программа мегагрантов позволяет, не выезжая за рубеж, поработать под руководством ученых с мировым именем, в том числе нобелевских лауреатов.

Подпишитесь на новости национального проекта