Мировой тренд: почему важно поддерживать ученых и стартапы в сфере ИИ

В цифровом мире использование искусственного интеллекта может стать важнейшим конкурентным преимуществом как одного отдельного человека, так и целого бизнеса и даже государства. Для того, чтобы эта технология развивалась, необходимо привлечь к работе над ней как можно больше профессионалов, создать среду и в конечном итоге повысить доверие к ИИ-инструментам. О том, какие меры предусмотрены в новом федеральном проекте «Искусственный интеллект», читайте в материале портала национальныепроекты.рф.

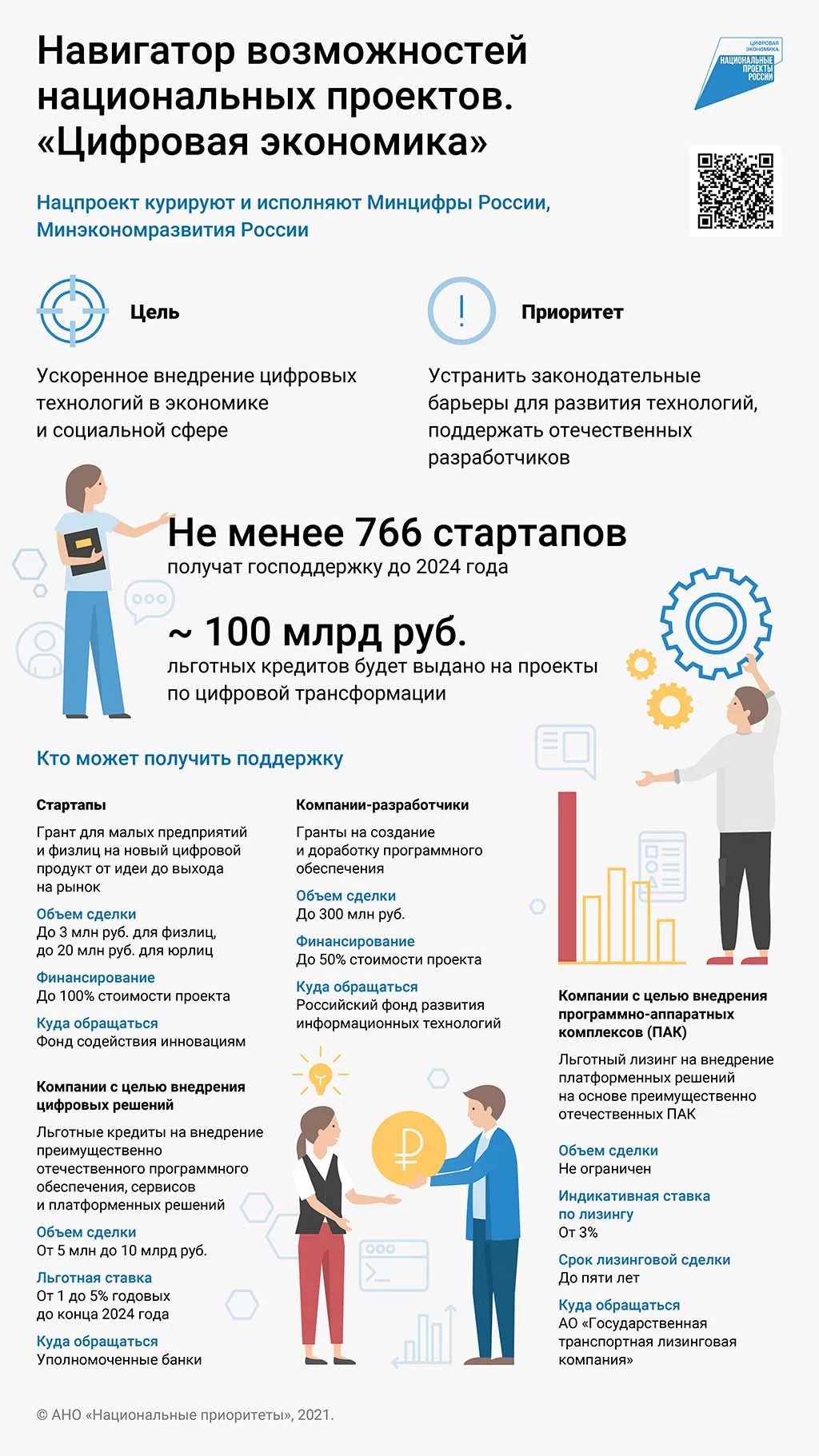

В этом году начинается реализация нового федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ) нацпроекта «Цифровая экономика» с объемом финансирования 31,5 млрд рублей.

«Федеральный проект включает в себя меры развития научного сообщества, изменения в системе образования, финансовой и инфраструктурной поддержки технологических предпринимателей, адаптации нормативной базы», — напомнил порталу директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Рустам Тихонов. Результатом проекта, как ожидается, станет формирование рынка отечественного искусственного интеллекта.

Формирование отдельной государственной программы по ИИ — мировой тренд

Как отметил директор по научным проектам НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), председатель технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект» (ТК164) Сергей Гарбук, формирование отдельной государственной программы по ИИ — мировой тренд. Подобные программы в период с 2017 по 2019 год уже были запущены в США, Китае, Японии, Канаде, Великобритании, Корее, Индии, ЕС и многих других странах.

«Объясняется это особой ролью и особыми надеждами, возлагаемыми на это технологическое направление», — пояснил он.

«Стратегии технологического развития многих стран ориентированы на развитие ИИ, тем более в эпоху пандемии COVID-19, когда искусственный интеллект оказался наиболее востребованной технологией, — добавил Тихонов. — Сейчас невозможно представить отрасль, которая бы обошлась без машинного обучения. И Россия не является исключением».

Доверие к ИИ

По словам Тихонова, сейчас наша страна находится в самом начале пути применения искусственного интеллекта, но у нее есть высокий потенциал для его дальнейшего развития. «Качественное физико-математическое образование, достаточно развитая инфраструктура венчурного финансирования, цифровые корпорации — это все крепкий фундамент для развития ИИ-технологий внутри страны», — считает он.

При широком распространении технологий искусственного интеллекта они становятся частью стратегий компаний, с их помощью оптимизируются бизнес-процессы, появляются новые продукты, то есть им начинают доверять.

«Наша задача — создать условия, чтобы это стало повсеместным, — подчеркнул Тихонов. —Сейчас мы совместно с заинтересованными представителями исполнительной власти прорабатываем инициативы, направленные на внедрение технологий искусственного интеллекта в приоритетные отрасли: сельское хозяйство, транспорт, ТЭК, промышленность, здравоохранение и деятельность органов управления». До 2024 года запланирована разработка и реализация «дорожных карт» по внедрению и развитию инфраструктуры искусственного интеллекта в различных отраслях.

Ожидается, что развитие технологий ИИ позволит существенно повысить эффективность решения задач автоматизации практически во всех отраслях экономики и социальной сферы, в области обороны и безопасности

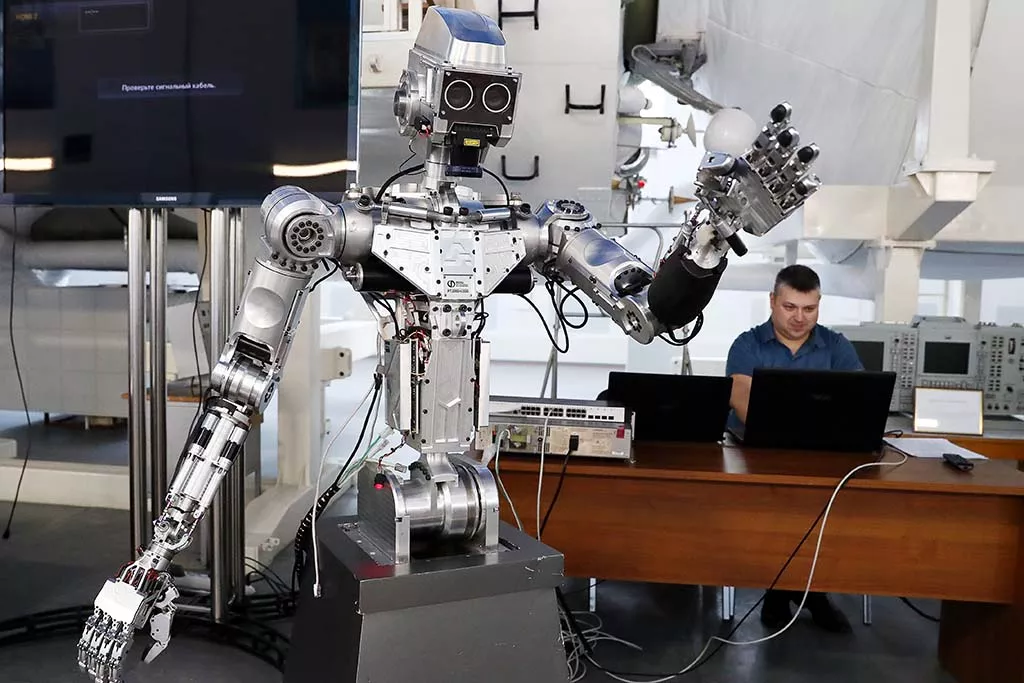

«Ожидается, что развитие технологий ИИ позволит существенно повысить эффективность решения задач автоматизации практически во всех отраслях экономики и социальной сферы, в области обороны и безопасности, — говорит Гарбук. — Здесь речь идет как об автоматизации интеллектуальной, но рутинной деятельности человека, так и о новых прикладных задачах обработки данных, решение которых в ручном режиме при разумных временных ограничениях принципиально невозможно».

К последним, например, относятся прочно вошедшие в нашу жизнь поисковые системы, предоставляющие удобный доступ к огромным массивам данных в интернете.

Поддержка ученых и стартапов

Как рассказал Тихонов, российские решения в области искусственного интеллекта уже сейчас демонстрируют свою эффективность. Это беспилотный транспорт от «Яндекса» и КамАЗа, голосовые помощники Mail.ru Group и Сбербанка, системы распознавания лиц от Vision Labs, бот-платформы iPavlov — те проекты, которые уже составляют конкуренцию мировым лидерам. Кроме того, Москва соперничает с США и Китаем в части применения ИИ в городском хозяйстве.

«Но рынок искусственного интеллекта в России еще только развивается, поэтому формирование собственной инфраструктуры внутри страны путем поддержки стартапов и ученых позволит нам ускорить его становление», — уверен он.

Так, федеральный проект предусматривает ряд мер, направленных на поддержку стартапов и ученых. Около 1200 технологических команд до 2024-го смогут получить гранты на развитие ИИ-решений от Фонда содействия инновациям. 50 решений получат гранты от Фонда «Сколково» на апробацию технологий на базе предприятий (из них около семи в 2021 году).

В сфере науки нами запланирован запуск шести исследовательских центров на базе крупнейших российских институтов до конца 2021 года

«В сфере науки нами запланирован запуск шести исследовательских центров на базе крупнейших российских институтов до конца 2021 года, которые займутся разработкой сильного искусственного интеллекта», — добавил представитель Минэкономразвития.

К 2024 году планируется запустить десять программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по приоритетным направлениям искусственного интеллекта, а около 6 тыс. человек смогут освоить новые специальности в рамках программ дополнительного образования.

Кроме того, с 2022 года планируется ежегодное проведение всероссийской олимпиады по ИИ, дающей преференции при поступлении в вузы.

В свою очередь Гарбук назвал развитие фундаментальных основ искусственного интеллекта одним из важнейших направлений федерального проекта. По словам эксперта, благодаря его реализации в следующие 10–15 лет можно будет справиться с рядом научно-технологических барьеров: отсутствием надежности систем ИИ, их низкой вычислительной эффективностью по сравнению с мозгом человека и трудностью в разработке прикладных алгоритмов, которые требуют больших наборов обучающих данных.

«Развитие рынка искусственного интеллекта принесет существенный экономический и социальный эффект», — уверен Тихонов.

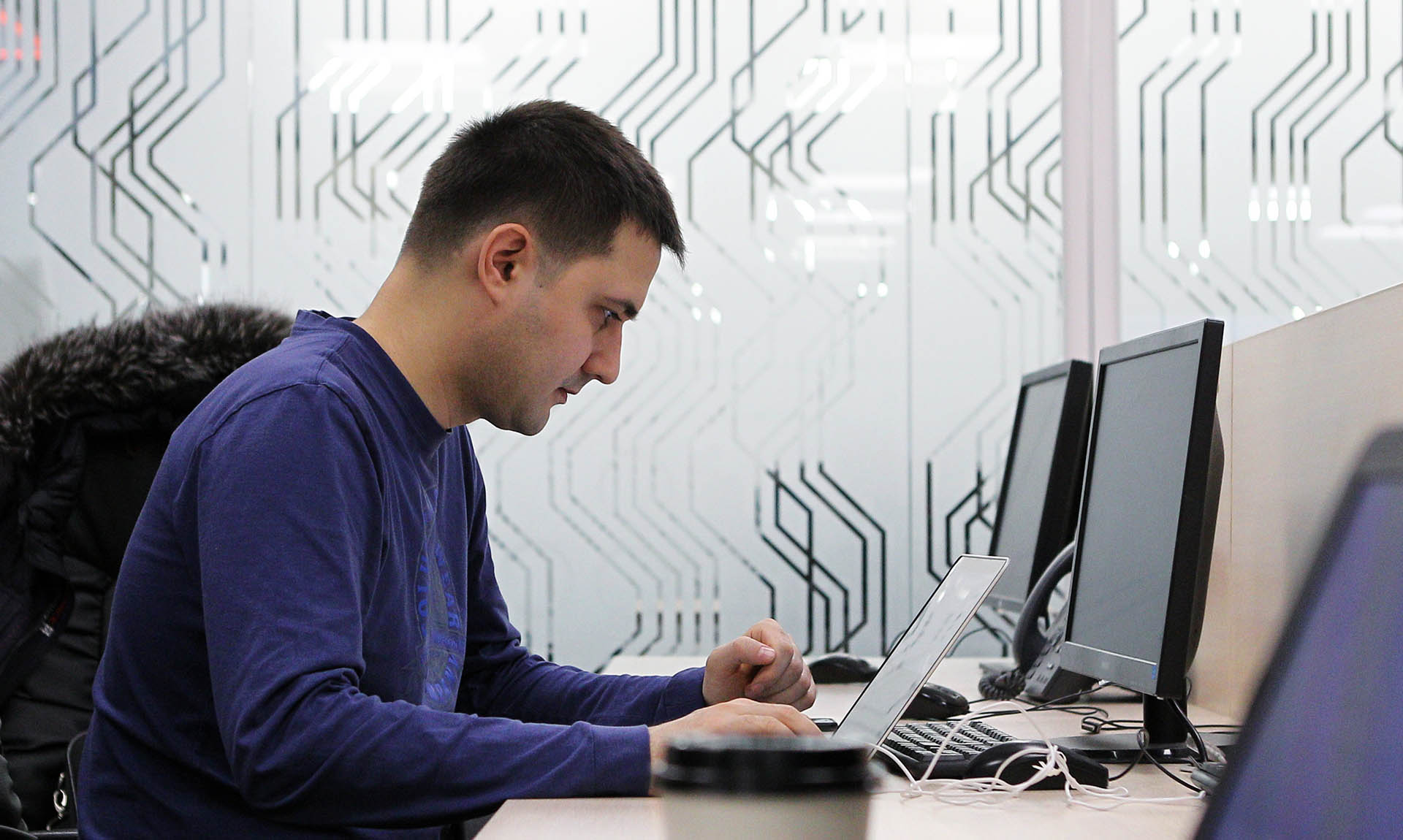

Первый хакатон по ИИ

С 18 по 20 июня 2021 года в Нижнем Новгороде прошел первый в РФ хакатон по искусственному интеллекту. В федеральном проекте до 2024 года запланировано проведение подобных мероприятий во многих субъектах РФ — всего более 100.

Победителем первого хакатона стала команда Showcase (Артем Горюнов и Сергей Братчиков) из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Она разработала решение, которое позволяет оценить эффективность образовательных программ по сквозным технологиям. В частности, по таким критериям, как их соответствие рынку труда и польза для выпускников и работодателей.

Горюнов рассказал порталу, что идея проекта зародилась непосредственно на хакатоне. «Но сначала мы увидели в социальных сетях, что есть такая проблема, и поняли, что сами уже когда-то задавались вопросом, как правильно оценить эффективность образовательной программы», — отметил он. Студент добавил, что этот вопрос становится еще более сложным и актуальным, если говорить об образовательных программах по сквозным технологиям (искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей и другие).

«В Нижний Новгород мы уже ехали с большим желанием победить и не меньшим желанием сделать качественное решение, которое в дальнейшем принесет пользу людям», — поделился участник команды-победителя.

По словам Горюнова, получив первичные данные по задаче в рамках хакатона, они практически сразу решили, что не будут ограничиваться этим и дополнительно «обогатят» данные вакансиями по сквозным технологиям с портала HeadHunter.

«В результате за два дня нами были проанализированы 474 образовательных программы, 1,6 тыс. вакансий и 40 тыс. отзывов выпускников», — рассказал он.

В процессе работы участники хакатона встречались с экспертами, чтобы сверить свое видение решения данной проблемы со знаниями, которыми они обладают. Например, в последний день соревнований команда получила дельные советы по презентации своего решения.

«Кстати, на всю разработку давалось 48 часов. В таких временных ограничениях понимаешь, что действительно каждая минута на счету, — рассказал Горюнов. — Мы постарались выстроить все процессы в течение этих двух дней наиболее эффективно. И результат говорит о том, что у нас это получилось».

В результате обучающиеся смогут сделать более обдуманный выбор образования. Работодатель сможет развивать и привлекать сотрудников в соответствии с целями и задачами компании

На основе предоставленных данных команда смогла оценить эффективность образовательных программ, используя четыре основных метрики. Первая отражает то, насколько компетенции, получаемые при прохождении программы, позволяют быть востребованным на рынке труда. Вторая говорит о том, насколько конкретная программа соответствует тем стандартам, которые уже существуют. Третья и четвертая фактически оценивают усвояемость материала выпускниками программы и готовность его применить.

«В результате обучающиеся смогут сделать более обдуманный выбор образования. Работодатель сможет развивать и привлекать сотрудников в соответствии с целями и задачами компании. А сотрудник образовательного учреждения сможет быть уверен в большей степени, что его образовательная программа действительно эффективна», — пояснил разработчик решения.

Как рассказал Горюнов, следующим шагом может стать разработка полноценного облачного рекомендательного сервиса по всем программам высшего, среднего и дополнительного образования с учетом предыдущего опыта обучающегося.

Подпишитесь на новости национального проекта