Лаборатории инноваций: как медицинские разработки улучшают жизнь россиян

25 июля завершилась приемная кампания в российские вузы. Конкурс при поступлении на медицинские специальности традиционно достаточно высокий. Абитуриенты подавали документы очно, по почте и с помощью электронного суперсервиса портала госуслуг «Поступление в вуз онлайн», который развивается при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика». Уже к 9 августа будут обнародованы приказы о зачислении, и вчерашние выпускники пополнят ряды студентов.

О том, над какими прорывными медицинскими разработками сейчас трудятся ученые в университетах страны, расскажем в нашем материале.

Получить профессию в какой-либо области медицины можно в том числе в вузах-участниках программы развития университетов «Приоритет 2030», которая реализуется под эгидой нацпроекта «Наука и университеты».

На отборочном этапе в прошлом году многие вузы страны сделали ставку на современную медицину и представили уникальные проекты. Более четверти программ связано с новейшей медициной, биомедициной или генетикой. Часть учебных заведений, получивших грантовую поддержку на развитие, уже приступили к их реализации.

«В 2021 году Минобрнауки России профинансировано проведение фундаментальных исследований в области биомедицинских наук на сумму около 13 млрд рублей. На обновление приборной базы, медицинского оборудования и техники в 29 организациях было направлено более 2 млрд рублей, а поддержка поисковых исследований в организациях медицинского профиля, подведомственных Минобрнауки, составила 4,3 млрд рублей», — отметил глава министерства Валерий Фальков.

В новом учебном году студенты продолжат работу над своими проектами, многие из которых будут реализованы в новых лабораториях, оснащенных самыми современным оборудованием.

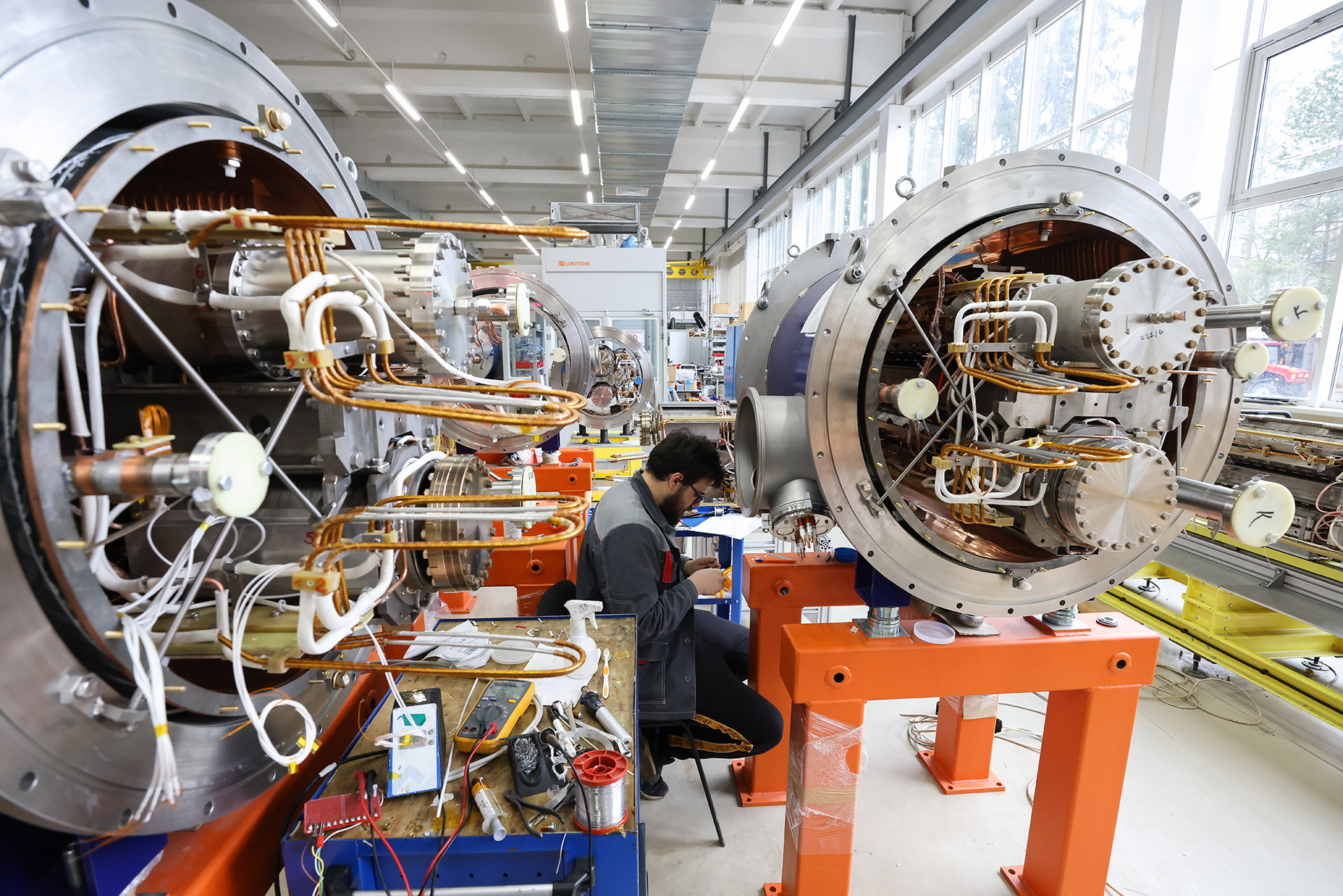

Уникальная лаборатория бионических систем

В Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова (Сеченовский университет) Минздрава России по программе «Приоритет 2030» начала работу единственная в стране лаборатория управляемых бионических систем, где будут обучать биоников — разработчиков современных нейропротезов, накопителей энергии и «умной» одежды.

Уже в сентябре этого года слушатели программ бакалавриата и магистратуры «Материаловедение и технологии материалов» и «Наноматериалы» примут участие в научных исследованиях этой лаборатории.

«Сейчас можно с уверенностью утверждать, что бионик — профессия будущего. Такие специалисты разрабатывают бионические протезы и импланты, сенсоры, различное медицинское оборудование. Участие студентов в проектах лаборатории позволит им получить необходимые навыки, которые востребованы работодателями высокотехнологичных медицинских компаний», — отмечает директор Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Дмитрий Телышев.

Уникальность новой лаборатории состоит в том, что сразу же после ее открытия сотрудники университета приступили к созданию первых прототипов актуаторов (искусственных мышц), способных генерировать движения подобно биологическим мышцам.

«В качестве основных материалов для создания искусственных мышц используются электроактивные полимеры, способные преобразовывать электрическую энергию в механическую работу. В отличие от традиционных электромоторов и двигателей внутреннего сгорания такие актуаторы более компактны. Например, они могут выглядеть как обычные листы пластика, способные изгибаться или сокращаться под действием электрического поля», — рассказал заведующий лабораторией Алексей Максимкин.

Лаборатория управляемых бионических систем позволит ученым Сеченовского университета решать различные актуальные задачи медицины. Среди ключевых — разработка искусственных органов и бионических протезов, создание гемосовместимых антикоагулянтных покрытий для имплантатов, а также тканевая инженерия, «умная» диагностика и органы на чипах.

Встать на ноги после инсульта

Инновационный метод российских ученых ускоряет процесс реабилитации больных, перенесших инсульт, а также помогает им восстановить чувствительность ног. У первых пациентов, прошедших курс восстановления на роботе-велотренажере в очках виртуальной реальности, уже зафиксирован положительный эффект. Разработку предложили исследователи Тюменского государственного медицинского университета (Тюменский ГМУ), участника программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Наука и университеты».

Оборудование для восстановления двигательной активности подключается к программе Нейро-ВИАР.Р.100. Уникальность метода тюменских медиков в том, что пациенты приступают к занятиям на ранних стадиях восстановления после инсульта — уже на третий-пятый день пребывания в стационаре. Благодаря этому шансы на быстрое и полное восстановление после болезни значительно возрастают.

«Робот управляет ногами человека, но пациент не чувствует этого, поскольку у него после инсульта утрачена связь между головным мозгом и конечностями. Мы восполняем этот пробел с помощью нашей разработки — программы виртуальной реальности. Пациент видит, что он едет на велосипеде, и у него возникает ощущение движения. Это помогает восстановить нейронные связи, задействовать спинной мозг, периферическую нервную систему», — пояснила автор идеи, заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации Тюменского ГМУ профессор Елена Туровинина.

У первых пациентов, уже прошедших такой курс, зафиксирован положительный эффект.

Например, в Ялуторовской больнице завершает лечение больная с парезом (слабостью мышц) нижних конечностей. После нескольких дней реабилитации с использованием инновационной методики в сочетании с другими методами она быстро идет на поправку — к ногам возвращается чувствительность. Врачи прогнозируют полное восстановление утраченной функции.

Соавторами разработки стали врач-реабилитолог, заведующий неврологическим отделением первичного сосудистого отделения Областной больницы № 23 города Ялуторовска Дмитрий Плотников и выпускник Тюменского ГМУ Андрей Копытов.

Лаборатория 3D-видеоанализа

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) «ЛЭТИ» открылась научно-исследовательская лаборатория «Системы захвата и моделирования движения». Ее возможности позволяют решать мультидисциплинарные задачи в медицине, а также в кино, компьютерных играх, спорте, навигации беспилотных транспортных средств.

«В лаборатории реализуются проекты по тестированию и разработке протезов, оценке опорно-двигательного аппарата, проводятся сравнительные исследования различных ортопедических средств, тестирование экзоскелетных конструкций и моделирование движений скелетно-мышечной системы. Наше передовое оборудование позволит снизить затраты на проведение исследований за счет исключения расходных материалов», — уточнил руководитель лаборатории, доцент кафедры лазерных измерительных и навигационных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Андрей Аксенов.

Петербургские ученые уже приступили к экспериментальным исследованиям в области технологий трекинга движений.

В частности, составлены рекомендации по ортопедическим средствам для пациентов с ДЦП.

Сейчас в лаборатории идет работа над проектом, связанным с разработкой протезов нижних конечностей и диагностикой позвоночника в динамике и статике. Он реализуется совместно с Национальным медицинским исследовательским центром травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова. Первые результаты планируется получить уже в 2023 году.

А мы напоминаем, что самые прогрессивные исследования российских ученых приносят результаты, в том числе благодаря нацпроектам. Так, вопрос подготовки IT-кадров в нашей стране сегодня решается при помощи нацпроекта «Цифровая экономика». Желающие могут, например, получить сертификат цифровой грамотности или дополнительное образование при финансовой поддержке государства, а уже состоявшиеся команды специалистов — грант на разработку и внедрение IT-решения. А нацпроект «Наука и университеты» предоставляет участникам программы мегагрантов, по которым они могут получить до 90 млн рублей на свои проекты.

Подпишитесь на новости национального проекта