Кто на новенького: молодые ученые рассказали о перспективных исследованиях

Российская наука молодеет. Все больше возможностей исследователям дает нацпроект «Наука и университеты»: открываются новые современные лаборатории, научно-образовательные центры, работает программа мегагрантов. В начале Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным, молодые ученые присоединяются к масштабным проектам и запускают собственные. О некоторых из них они рассказали на IX Международном форуме технологического развития «Технопром-2022» в Новосибирске.

Большая наука

Одна из самых масштабных задач, стоящих перед российской наукой, — это создание установок класса мегасайенс (от англ. megascience — меганаука). Мы подробно писали о них в этой статье.

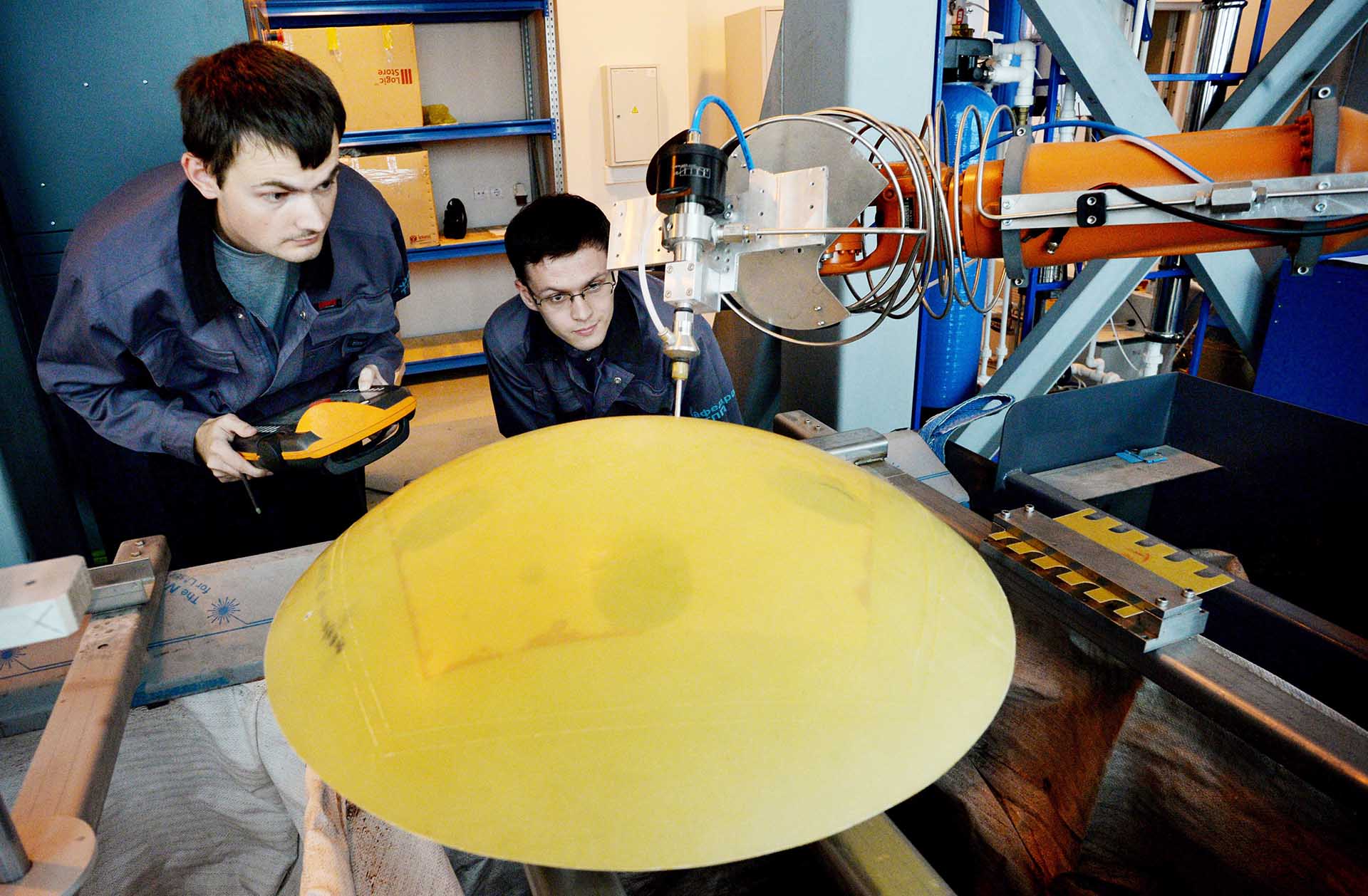

В числе таких установок — Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — уникальный центр коллективного пользования, к которому смогут получить доступ ученые и компании не только из России, но и из других стран.

О ходе строительства установки СКИФ мы писали ранее: материал можно найти по этой ссылке. Теперь же подробнее о масштабном проекте рассказал старший научный сотрудник отдела синхротронных исследований ЦКП «СКИФ», кандидат физико-математических наук Михаил Платунов.

Прежде всего, ученый отметил, что разработка таких уникальных универсальных исследовательских инструментов — одно из ключевых направлений инвестиций технологически развитых государствах. При этом подобные вложения приводят, в том числе, к положительным социально-экономическим изменениям. По задумке создателей, СКИФ может серьезно помочь человечеству сразу в нескольких областях.

«Синхротрон позволяет решать огромное количество задач, причем уникальных. В основном синхротроны состоят из двух блоков: ускорителя, в котором рождаются и затем ускоряются электроны, и накопителя — кольца, которое состоит из фокусирующих и поворотных магнитов, а также специальных устройств — модуляторов, самостоятельно генерирующих синхротронное излучение. Это магнитно-тормозное излучение большого спектра, оно может использоваться для получения уникальной информации. Например, о том, из чего состоит исследуемый образец, как ведут себя атомы в различных условиях», — объяснил Платунов.

Он также сообщил, что уже подготовлен фундамент будущих зданий центра и изготовлено некоторое оборудование. «Главное, что исследовательские установки класса мегасайенс — это живые организмы, которые развиваются», — отметил ученый.

Наука против рака

Наука использует самые современные методы исследований для изучения различных живых организмов и помощи людям. Младший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения (СО) РАН, заместитель декана физического факультета НГУ Виктор Голышев рассказал, как компьютерное моделирование помогает изучать биомолекулы — органические вещества, которые синтезируются живыми организмами.

«Компьютерное моделирование всегда идет с экспериментальными итогами, одно не может быть представлено без другого. Данные, полученные в компьютерном моделировании, — это предсказание свойств, которые мы потом можем проверить экспериментально. Моделирование без эксперимента — это просто размышления ни о чем, а эксперимент без моделирования становится хуже», — объяснил он.

Голышев также рассказал, что компьютерные методы моделирования делятся на вычислительные (где используется квантовая механика для достаточно маленьких молекул) и молекулярные, с помощью которых можно изучать объекты побольше — такие, как биомолекулы.

По словам ученого, в исследованиях института моделирование используют для того, чтобы взглянуть на поведение отдельных атомов и молекул различных веществ, что невозможно в рамках эксперимента.

Это помогает решать прикладные задачи: например, искать заменители сахара, перспективные методы лечения вирусов, которых раньше не было в России, и даже определять осложнения при онкозаболеваниях.

В частности, компьютерное моделирование в сочетании с экспериментами позволило разработать тест-систему для определения конкретных мутаций в опухолях.

«Если у пациента рак, требуется знать, есть ли у него в опухоли определенная мутация, ведь в таком случае стандартное лечение может не принести результата», — отметил исследователь.

Новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями развивает и команда старшего научного сотрудника Института неорганической химии им. Николаева СО РАН, доцента Новосибирского национального исследовательского государственного университета, кандидата химических наук Елизаветы Лидер. Химики разрабатывают соединения для новых противоопухолевых препаратов.

Она обратила внимание на то, что онкология — вторая наиболее распространенная причина человеческих смертей после сердечно-сосудистых болезней. При этом химиотерапия, несмотря на разработку других методов лечения онкозаболеваний, по-прежнему необходима.

«У врачей существуют два понятия: вред от лечения и эффект от лечения. Поэтому при назначении какого-либо препарата врач анализирует риски и возможную пользу. В современной химиотерапии есть достаточно агрессивные методы лечения: бывает, что организм просто не справляется с такой терапией. Чтобы минимизировать этот вред, наша группа синтезирует соединения на основе так называемых эндогенных металлов. Они в том или ином виде уже присутствуют в организме человека: это, например, цинк и медь», — объяснила Лидер.

Если вы также заинтересованы развивать российскую науку, узнайте больше о возможностях нацпроекта «Наука и университеты» по ссылке.

Подпишитесь на новости национального проекта