Геолокация и печать клеток: чему школьники учатся в Домах научной коллаборации

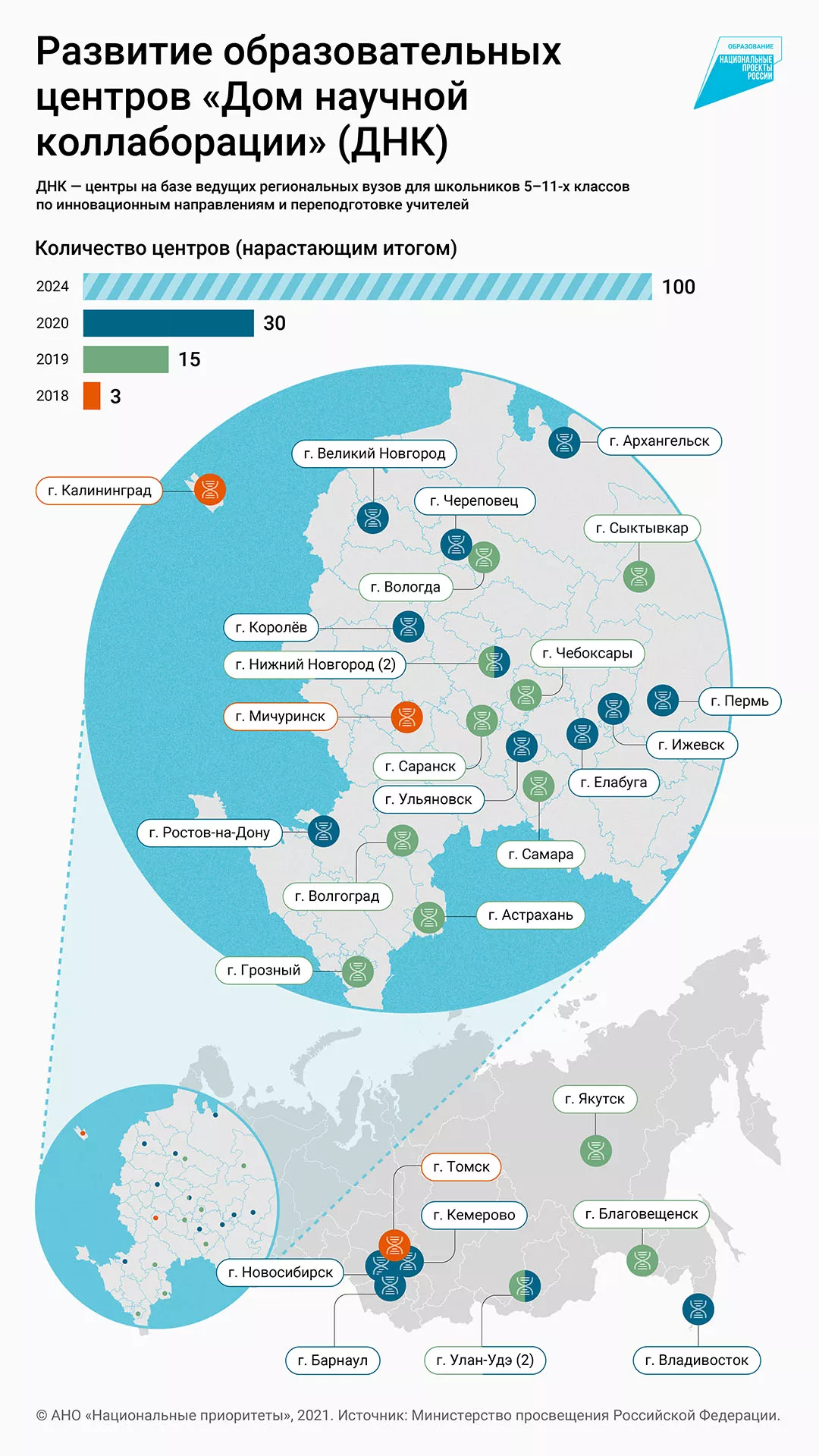

Центры «Дом научной коллаборации» (ДНК) дают возможность школьникам поработать вместе с учеными и внести свой вклад в реальные исследования. Сейчас по нацпроекту «Образование» в России функционируют 30 таких центров. К концу 2024 года их должно открыться более ста. О том, в каких интересных проектах участвуют дети, увлеченные техническими и естественными науками, читайте в материале портала национальныепроекты.рф.

Положение объекта в пространстве

Центры ДНК призваны создать новую образовательную среду, которая будет формировать у детей навыки и компетенции, необходимые сегодня для построения успешной карьеры, и не только в науке. В первую очередь это софт-компетенции, связанные с проектным мышлением и управлением.

Так, в центре ДНК имени академика И.П. Бардина, который расположен на базе Череповецкого государственного университета, ребята первого года обучения уже создают собственные проекты и ведут исследования сразу по нескольким направлениям: искусственный интеллект и машинное обучение, физические процессы, аддитивные технологии, наносистемы и биотехнологии.

Роман Феофанов учится по направлению «Технологии беспроводной связи». Вместе со своим наставником он разрабатывает систему геолокации, которая способна определять положение объекта в помещении площадью 100 кв. м с точностью до 10 см. Сложность разработки заключается в том, что для обеспечения верных координат необходимо проведение множества измерений от различных источников с их последующей математической обработкой, поскольку такой вид передачи волн подвержен влиянию различных препятствий.

В свою очередь, ребята, которые учатся по направлению «Геоинформационные технологии», участвуют в проекте Череповецкого государственного университета — Digital Generation. Они создают цифровой фотоальбом родного города, чтобы показать его красоту и уникальность их глазами.

Необычные биотехнологии

Ученые ДНК им. А.С. Попова, созданного на базе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону, первыми в России поставили эксперимент по 3D-биопечати, или «зеленой биопечати». Разработки Сергея Чапека и Сергея Головина легли в основу программы по биоинженерии «Малой академии» — направлению ДНК для старшеклассников и студентов колледжей.

«Зеленая биопечать» — это технология, которая похожа как на привычную печать на бумаге, так и на популярные сейчас 3D-принтеры. Разница заключается в том, что печатают они живыми клетками. Биопечать начинает развиваться и в перспективе может быть использована в биотехнологических процессах, фундаментальных исследованиях в клеточной̆ биологии и регенеративной медицине, а также учебных программах. Спектр применения создаваемых клеток также широк — это и обеспечение кислородом в космосе, клеточная биология, воссоздание органов, усовершенствование сырья для фармакологии и косметологии.

«Согласно «Атласу новых профессий 3.0», биопечать — одна из самых перспективных отраслей будущего: в течение ближайших десятилетий она не только будет развиваться сама, но и кардинально повлияет на другие сферы — медицину, энергетику, производство сырья и материалов, городское и сельское хозяйство. Поэтому кейс по 3D-биопечати был включен и в программу «Малой академии» ДНК Ростовской области направления «Биоинженерия», — рассказали порталу в пресс-службе центра.

Так, в рамках программы школьники могут не только прикоснуться к передовым технологиям, но и принять участие в реальном эксперименте по созданию биосенсора для определения токсичности воды.

В свою очередь, в ДНК им. С.В. Ильюшина при Вологодском государственном университете школьники участвуют в проекте «КоманДА». Под руководством педагога Евгения Биловола и студентов-наставников Института математики, естественных и компьютерных наук ребята занимаются разработкой проектов по техническому творчеству и биотехнологии. Для этого они формируются в команды по четыре-пять человек.

Как рассказал порталу Биловол, среди проектов, на которых сосредоточились учащиеся, есть разработка электронной линейки, электронного мерного стаканчика, датчика измерения цвета, системы светодиодов, которые становятся ярче при наступлении темноты и т.д.

Итогом работы команд станет проектная сессия, на которой ребята смогут презентовать и защитить свои проекты, а также получить экспертное заключение. По итогам сессии лучшие проекты планируется направить на конкурсы и олимпиады различного уровня.

«Школьники учатся работать в команде, договариваться и распределять между собой задачи, прокачивают свои soft и hard skills. При этом они изучают учебный материал и получают навыки работы над проектом, что тоже является обязательным элементом современного образования», — заключил Биловол.

Ксения Петрова

Подпишитесь на новости национального проекта