Экспертное мнение: школа учит ребенка учиться, а допобразование — найти себ

Школьное и дополнительное образование сегодня являются взаимосвязанными частями единой системы, которая формирует широкий набор компетенций и помогает ребенку стать гармоничной личностью. Этот базис позволит детям в дальнейшем выбрать любой карьерный путь.

При этом цифровизация, которая начала активно менять повседневную жизнь с 2010-х годов, неизбежно повлияла и на образовательные стратегии. Умение адаптироваться и постоянно постигать новое вне зависимости от возраста и профессионального статуса стало необходимым условием успешной и комфортной жизни. Учиться теперь нужно непрерывно, ведь полученные знания устаревают уже через несколько лет, а иногда и гораздо быстрее.

Как учебные заведения, дети и педагоги приспосабливаются к новой реальности, рассказывается в докладе «Школьное и дополнительное образование: знание, навыки и компетенции» Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО «Национальные приоритеты», презентация которого проходит сегодня в Москве.

Роль школы и кружков в вопросах воспитания

«Мы впервые сталкиваемся с подобной проблемой, не побоюсь это сказать, в истории человечества. Думаю, сегодня никто не возьмется предсказать первокласснику тот мир, в котором он будет жить через 20 лет. В связи с этим не до конца понятно, к чему в принципе следует готовить детей. Думаю, нам еще предстоит найти баланс между soft skills и hard skills в школьной программе. И это задача и проблема не только российского образования, но и мирового», — цитируют авторы доклада вице-президента ГК «Просвещение» Павла Зеньковича.

Пока что действующие модели школьного образования основаны на едином стандарте для всех обучающихся. По выражению директора школы «ЗилАрт» и народного учителя России Ефима Рачевского, это «некий усредненный контент, ориентированный на некоего усредненного школьника». Главные функции школьного образования — обеспечить учеников базовыми знаниями обо всем и сформировать ключевой навык — «умение учиться».

С одной стороны, такой подход позволяет гарантировать, что все дети вне зависимости от их способностей и увлечений имеют равные возможности при сдаче ЕГЭ. Ребенок, проживающий в любой точке страны, имеет конституционное право получить образование высокого качества. С другой стороны, существующие модели не позволяют в полной мере раскрыть индивидуальность каждого ученика.

И здесь на сцену выходит дополнительное образование, которое ориентировано на персональный подход в обучении, глубокое раскрытие талантов каждого отдельного ребенка. Тем более что нередко именно внеклассные занятия становятся для детей и подростков окном в профессию, возможностью познакомиться с будущей специальностью.

Кроме того, важным отличием системы дополнительного образования от школьного является нацеленность на преодоление у детей страха совершать ошибки. В школе ошибка — это практически всегда плохо. Ее возникновение предполагает, что для правильного решения задачи было приложено недостаточно усилий. В рамках дополнительного образования слово «правильно» практически отсутствует. Внеклассные занятия предполагают эксперимент и реализацию проектов любыми возможными способами, а потому ошибка не проблема, а естественная часть цикла поиска решения.

Другая, в чем-то смежная функция дополнительного образования — разрешить ребенку принимать свои собственные решения и научить его этому. В отличие от общеобразовательной школы, здесь дети могут сами определять, что им интересно и чему они хотят учиться в данный момент, и за счет этого привыкать к самостоятельности и осознавать ответственность за свои действия.

Учитель VS наставник

Отличия дополнительного образования от школьного предполагают и принципиальные различия в фигуре учителя. Школьный учитель преимущественно сочетает в себе функции человека, который «знает, как правильно», и носителя определенной модели поведения, мотиватора и «навигатора» ученика в образовательном мире.

«Учитель как навигатор, то есть тот, кто дает какой-то маршрут, где надо учиться, почему эти курсы важно посмотреть, почему именно этот учебник следует выбрать и т.д.», — приводят авторы доклада пояснение основателя инициативы «Глобальное будущее образования» Павла Лукши.

К сожалению, в силу специфики школьных образовательных программ, которая требует рассказать значительное количество материала в ограниченные сроки, школьные учителя редко выполняют функцию наставника. Принцип наставничества, при котором взрослый стремится передать ребенку свой опыт, предостерегая от ошибок, которые совершил он сам, но не ограничивая подопечного в свободе собственных решений и опытов, характерен в большей степени для дополнительного образования.

Школьному учителю зачастую просто не хватает сил и времени на то, чтобы рассказать ученику информацию, выходящую за пределы школьной программы и поделиться практическим опытом. Хотя иногда комбинированные модели учителя-наставника все же встречаются.

«Задача человека, занимающегося дополнительным образованием, — раскрыть и показать тему, которую он ведет, с интересной точки зрения, — цитируют авторы доклада лидера общественного объединения волонтеров-экологов «Делай!» Андрея Руднева. — Иногда такие люди встречаются и в общеобразовательных школах. Например, мой учитель биологии стал для меня наставником — с ним я участвовал и в конкурсе проектов, и в различных экоолимпиадах. Он мне подсказывал различные возможности».

Эту роль для школьника могут сыграть и старшие товарищи со схожими интересами. Общаясь с ними и наблюдая за тем, как они выигрывают олимпиады и завоевывают медали на соревнованиях, ребенок значительно лучше понимает цель и ценность того пути, который он выбрал.

Онлайн или офлайн?

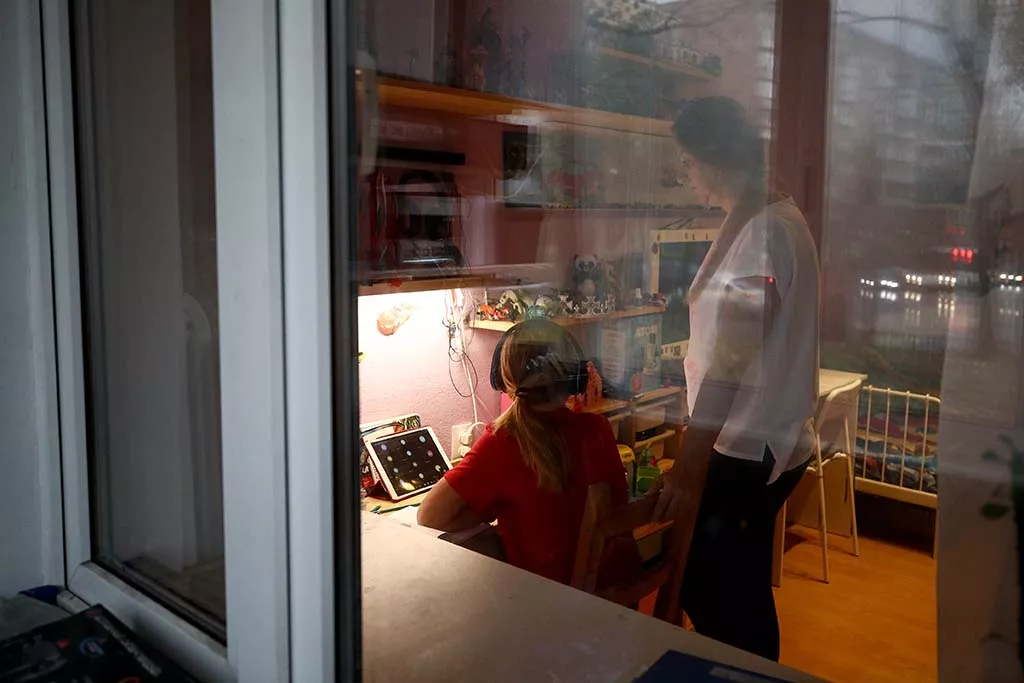

Опыт пандемии показал, что многие процессы могут быть безболезненно перенесены в дистанционный формат. Однако эксперты уверены: пока преждевременно безапелляционно заявлять, что «новая реальность» позволит полностью перевести обучение в онлайн-формат.

Участников дискуссии вокруг этого вопроса можно разделить на три условные группы: сторонников онлайн-форматов, сторонников офлайн-форматов и тех, кто поддерживает комбинированный подход.

Представители первой группы полагают, что в онлайн невозможно перенести разве что программы, которые требуют значительного технического обеспечения, вроде испытательного полигона для кружка авиамоделирования. С их точки зрения онлайн-образование — самостоятельное и перспективное направления, которое пока просто находится на стартовой позиции, а роль учителя и наставника в онлайне никак не умаляется.

Последнее — главный камень преткновения сторонников и противников онлайн-обучения. Сторонники традиционного формата убеждены, что при взаимодействии через экран монитора ребенок теряет возможность личной передачи знаний от человека к человеку, особенно когда речь идет о спортивных секциях и школах искусств.

«Необходимо живое общение. Вот представляете, первоклашки пришли в школу. У них не поставленная до конца рука. Они не знают, как правильно затачивать карандашики, как держать руку, у них нет этого навыка. Суставы еще не настроены. И тут обязательно нужен педагог рядом», — уверена директор Чебоксарской детской художественной школы № 6 Анна Колесникова.

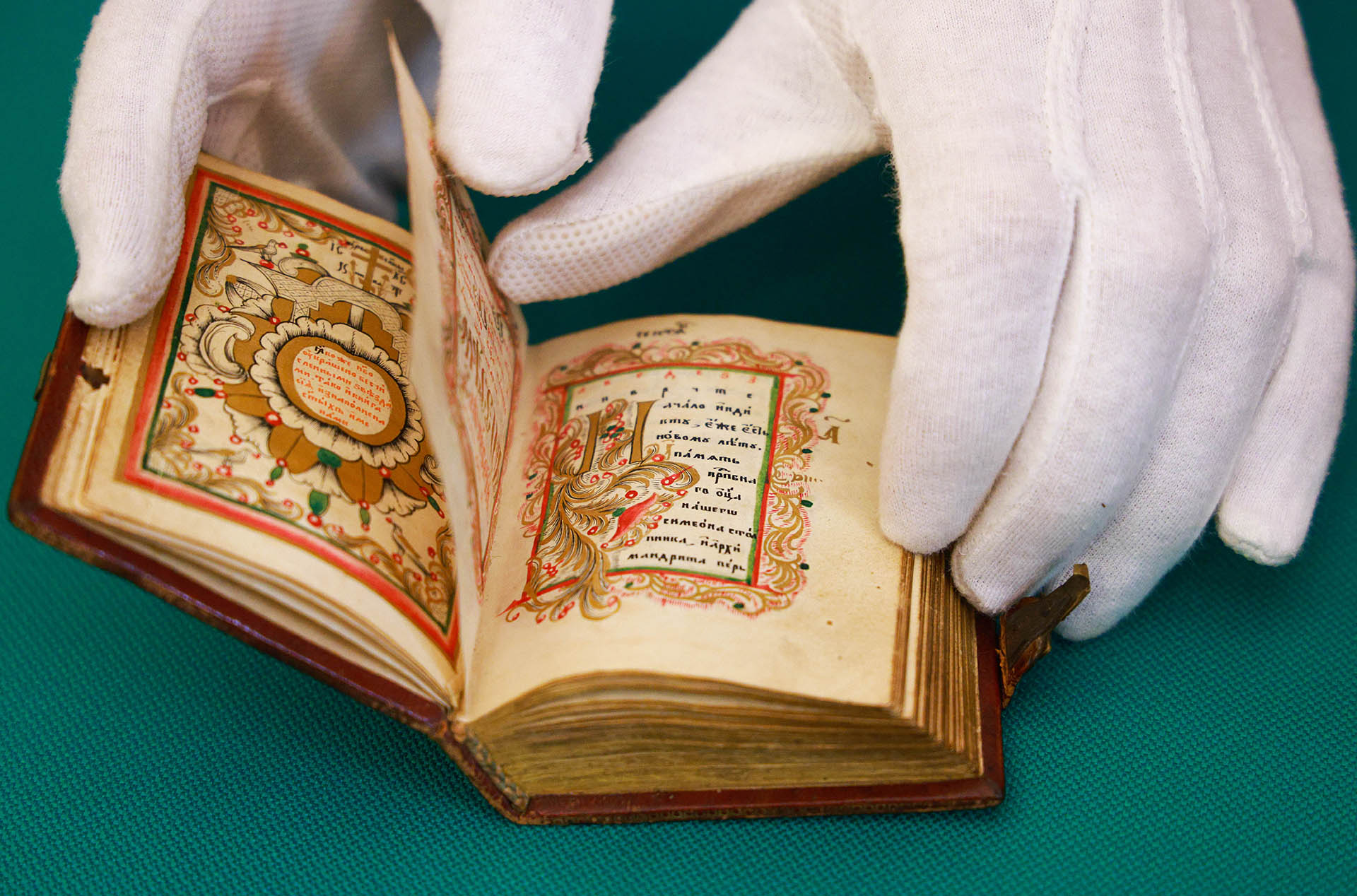

Работе в команде, умению выстраивать коммуникацию и упорству научиться онлайн также невозможно. По мнению директора департамента модельных библиотек РГБ Анастасии Дятловской, формирование коммуникативных навыков, интеграция с социумом происходит особенно активно до 15 лет, поэтому до этого возраста для детей крайне важно очное обучение.

Сторонники комбинированного подхода, в свою очередь, предлагают разделить понятия «образование» и «обучение». По их мнению, в онлайн крайне сложно перенести процессы, которые связаны с расширением мировоззрения ребенка, приобретением новых знаний и смыслов. А вот отработка уже имеющихся знаний «до автоматизма» вполне может быть отдана на откуп самостоятельному взаимодействию детей с компьютером.

Почему не все дети ходят в кружки

Общий охват детей дополнительным образованием в России сегодня превышает 70–75%. И, как показывает динамика последних четырех лет, которую отслеживали, например, в ходе мониторинга экономики образования в Высшей школе экономики, охват продолжает расти. Однако при всем многообразии возможностей некоторые школьники по-прежнему не посещают внеклассные занятия.

С точки зрения детей основные барьеры для этого можно разделить на два типа. Если ребенок понимает, чем именно хочет заниматься, у него могут быть сложности с поиском конкретных секций и кружков. А те, кто недостаточно четко формулирует свои интересы, могут ошибиться с выбором занятия и разочароваться в кружке уже после первого занятия. Сюда же можно отнести и пограничную ситуацию — посещение секции по выбору родителей, который не совпадает с собственным желанием ребенка. Часто такая попытка взрослых реализовать собственные мечты превращает для детей дополнительное образование в регулярное превозмогание.

Родители также могут испытывать сложности с поиском контактной информации секций, куда они хотели бы записать своих детей. А могут просто не понимать, зачем их ребенку дополнительное образование, если он и так сильно загружен в школе.

Свою роль в проблемах и детей, и родителей при поиске информации о секциях и кружках может играть неумение организаций, специализирующихся на внеклассных занятиях, «продавать себя». Многие интересные программы дополнительного образования просто не могут себя выгодно преподнести.

Роль нацпроектов в дополнительном образовании

К сожалению, временами барьером для развития кружков и секций становится отсутствие необходимого оборудования, инфраструктуры. На преодоление этих трудностей сегодня направлены нацпроекты «Образование» и «Культура».

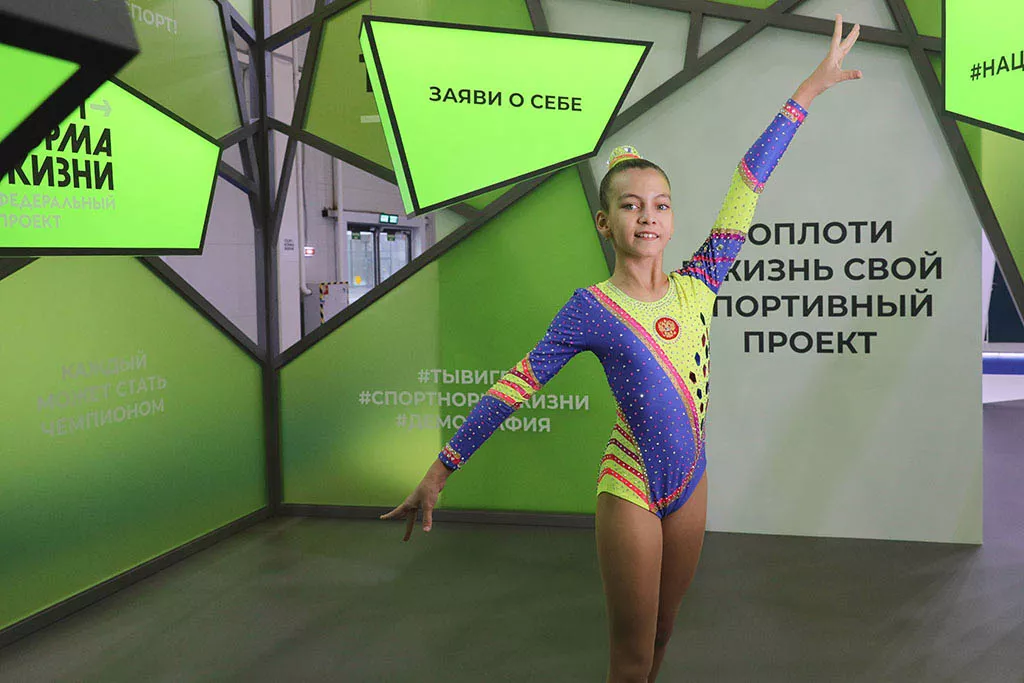

Впрочем, развитие дополнительного образования сегодня осуществляется в рамках практически всех национальных проектов. Например, за развитие детского туризма закономерно отвечает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», а за спортивные школы и подготовку к выполнению нормативов ГТО — федеральный проект «Спорт — норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». При поддержке нацпроектов «Наука и университеты», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство» и даже «Безопасные качественные дороги» проводятся тематические олимпиады.

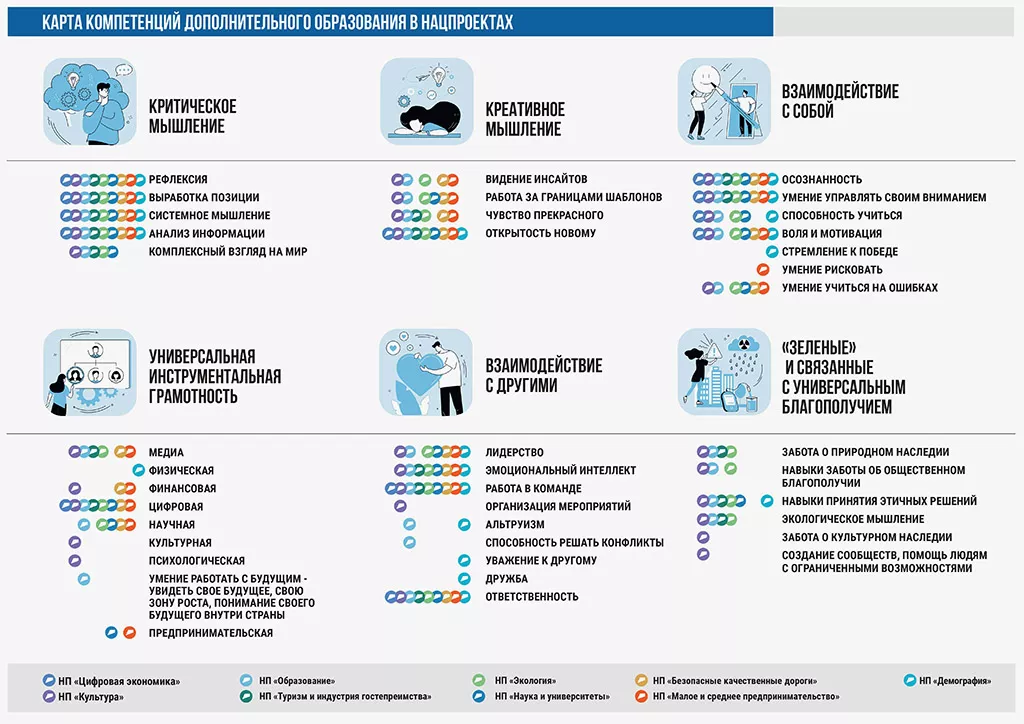

Всего программы дополнительного образования внутри национальных проектов направлены на получение детьми шести групп профессиональных, социальных и интеллектуальных навыков и компетенций. Они связаны с критическим и креативным мышлением, пониманием себя и взаимодействием с другими людьми, универсальной инструментальной грамотностью и заботой о благополучии Земли и человечества.

При поддержке экспертов авторы доклада разработали карту этих компетенций. С ее помощью родители и дети могут сориентироваться, какие навыки можно получить по тому или иному направлению дополнительного образования в рамках нацпроектов.

Подпишитесь на новости национального проекта