Эксперт: пандемия COVID-19 не отбросила наше здравоохранение назад

Быстрое распространение штамма «омикрон» в мире стало причиной очередной волны коронавируса. Пандемия серьезно затронула практически все сферы нашей жизни, однако больше всего повлияла на медицину. Тем не менее в нашей стране продолжается системная работа по нацпроекту «Здравоохранение», и результаты этой работы налицо. Российские власти вместе с медицинским сообществом смогли справиться с вызовами пандемии, квалифицированная медицинская помощь становится все доступнее в регионах, а новое поколение медиков подает большие надежды. Такое мнение в интервью порталу национальныепроекты.рф высказал ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова, доктор медицинских наук, академик РАН, руководитель Общественно-делового совета по нацпроекту «Здравоохранение» Олег Янушевич.

— Олег Олегович, расскажите, пожалуйста, чем занимается Общественно-деловой совет по нацпроекту «Здравоохранение»? Какой вклад он вносит в развитие нацпроекта?

— В 2018 году были созданы экспертные группы и общественно-деловые советы по нацпроектам. В наш совет входят общественные и политические деятели, то есть те люди, которые определяют запросы общества в этой части. В свою очередь, в экспертной группе по нацпроекту «Здравоохранение» состоят главные специалисты в области здравоохранения, которые дают именно экспертную оценку мероприятий нацпроекта. Возглавляет ее ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, главный внештатный специалист Минздрава России по скорой медицинской помощи Сергей Федорович Багненко. Мы приняли решение, что будем проводить совместные заседания совета и группы и вместе оценивать реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Так и работаем с тех пор.

— Как организована работа Совета? Как она выглядит на практике?

— Вы знаете, экспертная работа зачастую невидима, поскольку экспертиза — это не подготовка какой-то программы и тем более не ее реализация. Мы выступаем своего рода оппонентами тех программ, которые запущены в нашей стране по нацпроекту. Однако мы с первого дня для себя определили, что наша задача не просто критиковать, но и давать предложения, обращать внимание проектного комитета на те значимые вещи, на которые реагирует общество, и вносить конструктивные предложения, чтобы Минздрав России мог реагировать на эти вызовы и вносить соответствующие коррективы в нацпроект. Мы с министерством работаем единой командой, с нами плотно взаимодействует замминистра Андрей Николаевич Плутницкий. Это колоссальный объем работы, ведь даже оценка квартального проекта — это 600–650 страниц. Если делать серьезную экспертизу, их нужно хотя бы прочитать, проанализировать цифры и понять, что выполнено, а что — нет. Мы в Общественно-деловом совете и Экспертной группе разбили направления между собой и стали работать по ним, а на заседаниях вносить свои предложения.

Раньше было пять слушаний в год, включая годовое, а сейчас это постоянная работа в дистанционном формате: бывает даже по две-три встречи в неделю. Не буду скрывать, иногда члены Совета жалуются мне, что с таким графиком не успевают все проанализировать, но такова специфика. Наша система проектной работы подразумевает оценку всего, что сделано по нацпроекту за квартал, и планов на ближайшие три месяца. Получается постоянный контроль, поэтому мы понимаем, как развивается ситуация с различными мероприятиями и планами.

— Как в таком случае развивалась работа по нацпроекту после начала пандемии COVID-19? Как Совет оценивает динамику в этом направлении за два года работы в новых условиях?

— Пандемия новой коронавирусной инфекции, конечно, внесла свои коррективы в наши планы, но самое неприятное — она ударила по той системной работе, которая уже активно шла к 2018 году, до подписания президентом нашей страны майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», запустившего нацпроекты. Был большой проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и созданию сосудистых центров в регионах (подробнее о нем можно узнать в этом интервью. — Прим. ред.). В начале реализации нацпроекта мы высказывали множество критических замечаний по этой теме, хотели прийти к идеалу. Это очень важно, поскольку сердечно-сосудистые заболевания — одна из основных причин смерти людей от 40 лет, а это довольно молодой возраст. И вдруг нас накрыла пандемия. Было много корректировок, но в целом мы удержали позиции.

Конечно, сейчас, во время распространения нового штамма «омикрон», мне сложно сказать, что мы набираем какой-то положительный темп, однако то, что мы справились с ситуацией и начали ее выправлять, очевидно. Ситуация, безусловно, напряженная, но нас не отбросило назад. Единственное, о чем нам теперь нужно серьезно задуматься, — это постковидная ситуация: как разбираться с последствиями пандемии, проводить реабилитацию переболевших россиян, особенно тех, кто прошел это заболевание в старшем возрасте.

Единственное, о чем нам теперь нужно серьезно задуматься, — это постковидная ситуация: как разбираться с последствиями пандемии, проводить реабилитацию переболевших россиян, особенно тех, кто прошел это заболевание в старшем возрасте

— Как проходит подготовка кадров для отечественного здравоохранения? Как Вы считаете, сейчас делается достаточно для того, чтобы обеспечить российские медучреждения квалифицированными кадрами?

— Проблема здесь всегда была не в дефиците, а в дисбалансе, и мы это давно знали. Безусловно, государство делает все для того, чтобы медицинских кадров было достаточно, однако наши конституционные права не позволяют закреплять человека за конкретным рабочим местом. Однако сегодня система аккредитации медиков, а также программы подготовки по нацпроекту «Здравоохранение» позволяют нам готовить больше целевых специалистов.

Эти два года особенно хорошо показали важность такой работы и то, что на нее сделан верный акцент. Еще три-четыре года назад у целевых обучающихся и региональных министерств и департаментов здравоохранения не было должной ответственности. Вот специалист поступил в университет по целевому направлению, отучился, а затем никто не отвечает за то, где он будет работать. Сейчас правительство очень серьезно взялось за контроль этой сферы, и те студенты-целевики, которые отчисляются из университета, обязаны вернуть стоимость обучения тем организациям, которые их направляли на обучение.

— Вы можете назвать молодых специалистов, которые сегодня приходят в отрасль здравоохранения, достойной сменой? Это способные и подготовленные медики?

— Безусловно. Приведу пример: в 2020 году мы открыли ковидный госпиталь для Московской области на тысячу коек в нашей университетской клинике. И по сей день 80% сотрудников этого госпиталя составляют студенты, аспиранты и ординаторы. И я уверен, что наша клиника не уступает ни ведущим московским, ни федеральным центрам по качеству лечения и, конечно, отношению к пациентам. Я считаю, что студенты готовы к оказанию медицинской помощи. Безусловно, это открытие нам довольно дорого обошлось в связи с распространением COVID-19, но мы еще раз увидели, что нынешнее поколение не менее, а даже более способно. В девяностых и нулевых годах мы наблюдали некую инфантильность молодого поколения, а сейчас она проходит, и я этому очень рад.

— А как сегодня обеспечивается доступность квалифицированной медицинской помощи в регионах? Нацпроект в этом плане выстраивает системную работу и взаимодействие различных сфер?

— В целом проблема с оказанием медицинской помощи в регионах характерна не только для нашей страны. Помню, несколько лет назад мы обсуждали это с моим коллегой из Франции, который там занимает похожую должность, фактически главный специалист по стоматологическим вопросам при министерстве. Он объяснил, что все специалисты хотят работать в больших городах и не согласны ехать в регионы для стоматологической практики там. Однако этот дисбаланс можно преодолеть.

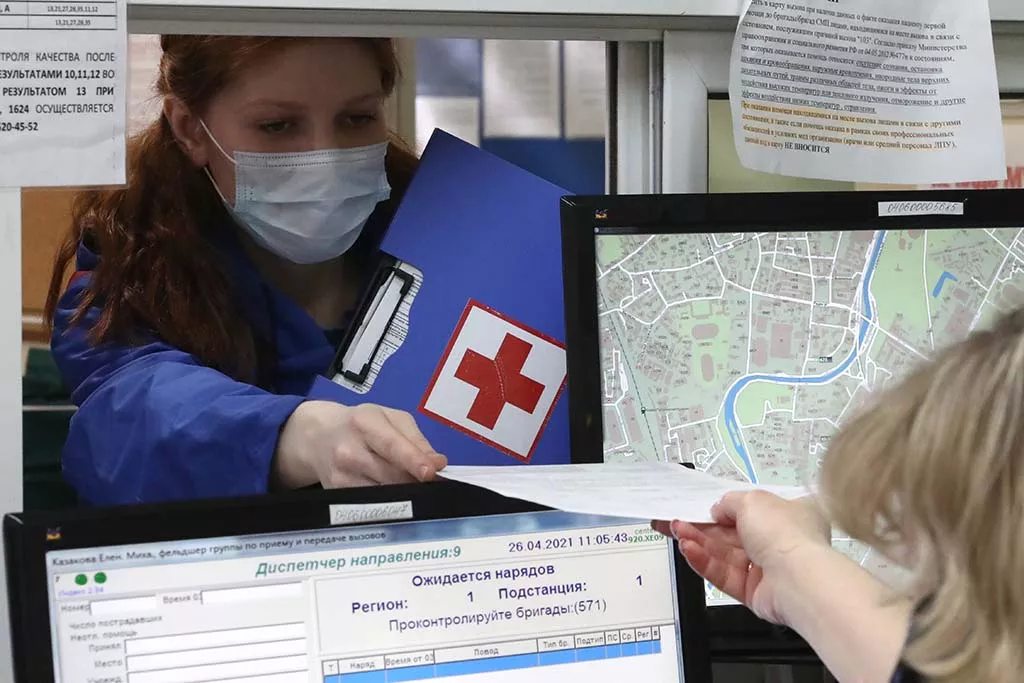

Этот вопрос всегда был в центре внимания здравоохранения. Однако именно с запуском нацпроекта и стартом программы по развитию первичного звена здравоохранения удалось запустить и наладить комплексную работу в этом отношении. Если хотите, эти два документа стали своеобразными пинками для всего нашего сообщества. Сейчас уже созданы национальные медицинские исследовательские центры: мы каждый год объезжаем большое число регионов, обучаем коллег на местах. Вдобавок к тому, развивается санавиация, первичное звено в виде новых фельдшерско-акушерских пунктов с подготовленными специалистами, а телемедицина выступает связующим звеном.

Этот вопрос всегда был в центре внимания здравоохранения. Однако именно с запуском нацпроекта и стартом программы по развитию первичного звена здравоохранения удалось запустить и наладить комплексную работу в этом отношении.

Подпишитесь на новости национального проекта