Детская мечта и призвание: три фельдшера рассказали о своей жизни и работе

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» с 2019 года было открыто более 150 фельдшерско-акушерских пунктов и закуплено свыше 1200 мобильных комплексов. За прошедшее время они помогли пациентам уже более двух миллионов раз.

Не меньшее внимание уделяется решению вопроса дефицита кадров. Ведь новые медпункты бесполезны, если в них не будут работать компетентные специалисты. Для этого при поддержке нацпроекта в России внедряется система непрерывного образования медицинских работников. Причем нередко для того, чтобы получить новые знания, врачам, медсестрам и фельдшерам даже не приходится надолго отпрашиваться с работы. Пройти обучающие курсы они могут с помощью дистанционных образовательных технологий.

В День фельдшера в России, который ежегодно отмечают 21 февраля, рассказываем истории трех специалистов из трех регионов страны.

Любовь к медицине сильнее всего

В Татарстане в новом фельдшерско-акушерском пункте в селе Билярск, построенном по нацпроекту «Здравоохранение», работает фельдшер Зоя Морозова. Первого апреля 2022 года будет ровно 35 лет с тех пор, как она переехала сюда из Лениногорского района республики и начала помогать местным жителям.

Зоя Николаевна и сама родилась и выросла в небольшом селе. По ее воспоминаниям, она с детства мечтала быть фельдшером. Все благодаря молодой женщине, которая приехала в ее родное село, когда Зоя была совсем маленькой. До сих пор перед ее глазами образ красивого, интеллигентного и доброго фельдшера, которая помогала людям.

«В школе мне предлагали пойти учиться на учителя русского языка и литературы, поскольку способности к этому были. Но любовь к медицине оказалась сильнее, и после окончания Бугульминского медицинского училища в 1987 году я по распределению стала работать акушеркой в родильном отделении Билярской больницы», — делится воспоминаниями Зоя Морозова.

Со временем она обзавелась семьей и в 1996 году после декретного отпуска переобучилась на фельдшера и стала работать в кабинете неотложной помощи, где продолжает трудиться и по сей день.

За долгие годы работы на скорой Зое Николаевне довелось повидать многое. В Билярском районе насчитывается 11 сел. Во многом благодаря мерам нацпроекта «Здравоохранение» работа здесь, на отдаленной территории стала проще и доступнее. Сейчас в любой населенный пункт в этом районе можно доехать — везде есть дороги, и зимой их чистят. А раньше из-за бездорожья иногда даже роды врачам приходилось принимать в домашних условиях.

Призвание, которое дает силы трудиться

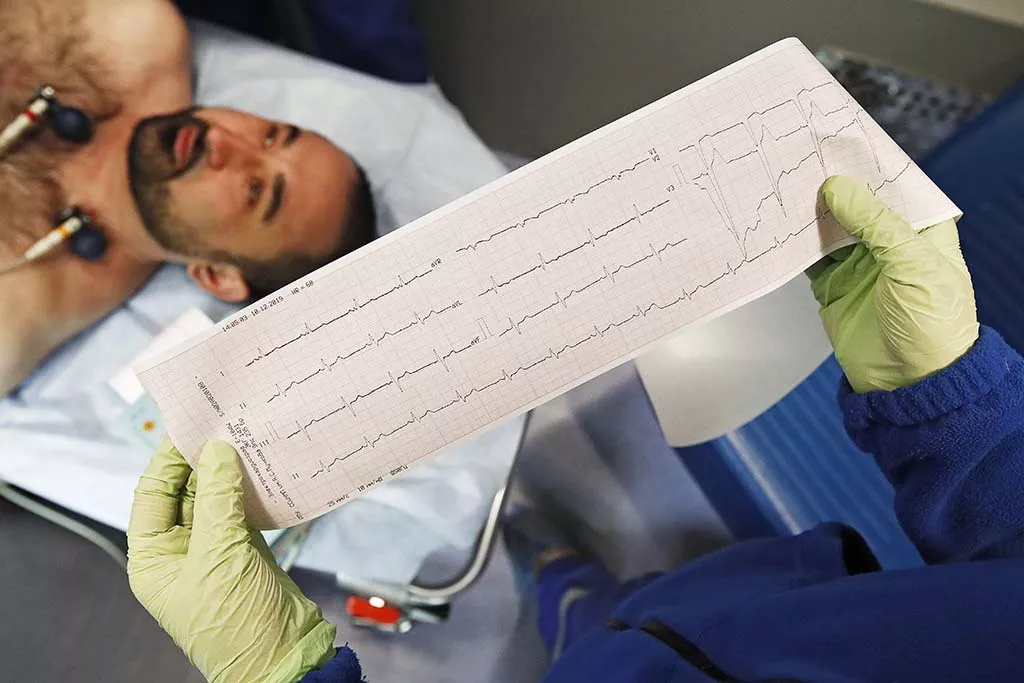

Леонид Россоль работает на Ухтинской станции скорой помощи в Коми 12 лет. Одновременно он трудится фельдшером и в летной санавиации. Кроме того, Леонид находит время и силы, чтобы готовить массажистов в центре занятости Ухты и преподавать в медицинском колледже цикл ЭКГ-диагностики.

Стать медиком Леонида еще в детстве вдохновила трилогия Юрия Германа «Дело, которому ты служишь». После школы будущий фельдшер поступил в Ухтинский медицинский колледж и уже на первом курсе пришел работать в скорую. По словам мужчины, на первой же смене он понял, что именно в этом его призвание. Прежде чем стать в бригаде фельдшером, Леонид четыре года был санитаром.

Рабочая смена Леонида длится 12 часов либо сутки. Вначале нужно подготовиться к выезду: получить медикаменты, кислород, проверить сумки. За все дежурство есть перерыв 30 минут, за которые необходимо успеть поесть, напечатать все накопившиеся карты вызовов, пообщаться со старшим врачом и коллегами, чтобы обсудить сложные или непонятные случаи. Если попадается тяжелый больной или у пациента ухудшается состояние по дороге в больницу, приходится задерживаться на вызове.

«Честно говоря, я уже привык к такому ритму, — признается Леонид. — К тому же свои коррективы внесла коронавирусная инфекция. Нагрузки были и до этого, но пандемия заставила всех работать в режиме нон-стоп. Поначалу было немного тревожно от недопонимания, что и как делать».

Иногда в практике врачей скорой встречаются очень неожиданные ситуации. «Недавно осматривал пациентку. Женщина злоупотребляет спиртными напитками. По осмотру — роды, но беременность она категорически отрицает. А женщина крупная, в теле. Живот, говорит, всегда такой. Не поверил ей, повез в роддом. Акушеры-гинекологи подтвердили беременность. Так наша пациентка и родила в приемном отделении», — рассказывает Леонид.

Как молодые фельдшеры и больницы находят друг друга

Чувашия — один из регионов, которые испытывали нехватку квалифицированных кадров в первичном звене здравоохранения. Особенно остро проблема стояла в деревнях и селах.

Переломить ситуацию и привлечь молодых врачей, фельдшеров и медицинских сестер в районные больницы и ФАПы помогают нацпроект «Здравоохранение» и ведомственные программы. На сегодняшний день по программе «Земский фельдшер» в республике трудоустроены 106 медицинских работников среднего звена.

В Чебоксарский медицинский колледж по программе целевого обучения поступили уже 445 студентов, 156 из них станут фельдшерами.

Одна из них — Наталия Чебакова. Девушка родилась в Аликовском районе, но местом будущего трудоустройства выбрала Моргаушскую центральную больницу.

«Мне хотелось быть такой, как моя тетя. Она у меня — врач-педиатр высшей категории, я ей горжусь. Она говорит, что в медицине нужны люди смелые, храбрые даже, но при этом понимающие и умеющие лечить добрым словом. Глядя на нее, я и пошла учиться на фельдшера, ведь именно работники скорой помощи первыми прибывают на помощь к тем, кто остро нуждается в ней здесь и сейчас», — рассказывает студентка лечебного отделения.

Целевое обучение дает ряд преимуществ. Для молодых специалистов это в первую очередь означает гарантию производственной практики и трудоустройства. Кроме того, медицинская организация ежемесячно выплачивает «своим» студентам стипендию в размере двух тысяч рублей. Молодые люди обязуются после завершения обучения работать в клинике, с которой они заключили договор, не менее трех лет.

Подпишитесь на новости национального проекта