Аналогов нет: как в России создают передовые медицинские технологии

Один из новых федеральных проектов, которые начали реализовывать в России с этого года, носит название «Медицинская наука для человека». Эта стратегическая инициатива рассчитана на девять лет. Ее приоритет — добиться, чтобы перспективные исследования в области медицины не оставались в стенах научных институтов, а коммерциализировались и активно использовались для лечения пациентов. Например, благодаря федпроекту планируется сделать первые шаги к созданию медицинских генетических паспортов, которые позволят выявлять риски ряда заболеваний и предотвращать их развитие.

От идеи до массового производства

Реализация федпроекта началась с создания Координационного центра исследований и разработок в области медицинской науки. Он заработал с февраля нынешнего года на базе ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Именно сотрудники центра теперь определяют приоритетные направления и тематики прикладных научных исследований в интересах медицины и здравоохранения.

Вся актуальная информация о научных исследованиях окажется сконцентрирована в центре. Благодаря этому станет возможно создание единой информационно-аналитической системы медицинской науки. Помимо сведений о научных коллективах и их разработках, а также о приоритетных тематиках исследований, в ней будут содержаться данные о потребностях в новых технологиях со стороны индустриальных партнеров.

Координационный центр также станет оказывать ученым организационно-методическую помощь. В частности, на базе аналитической платформы будут проводить экспертизу научных проектов, которая покажет не только их научную состоятельность и реализуемость, но и экономическую эффективность.

Еще одна структура, которая появилась благодаря федпроекту — Центр трансфера медицинских технологий. Он заработал с февраля этого года на базе Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава. Новый центр сопровождает проекты и помогает в том числе обеспечить патентную защиту разработок, продумать стратегию их коммерциализации, а также непосредственно привлечь инвесторов и представителей индустрии.

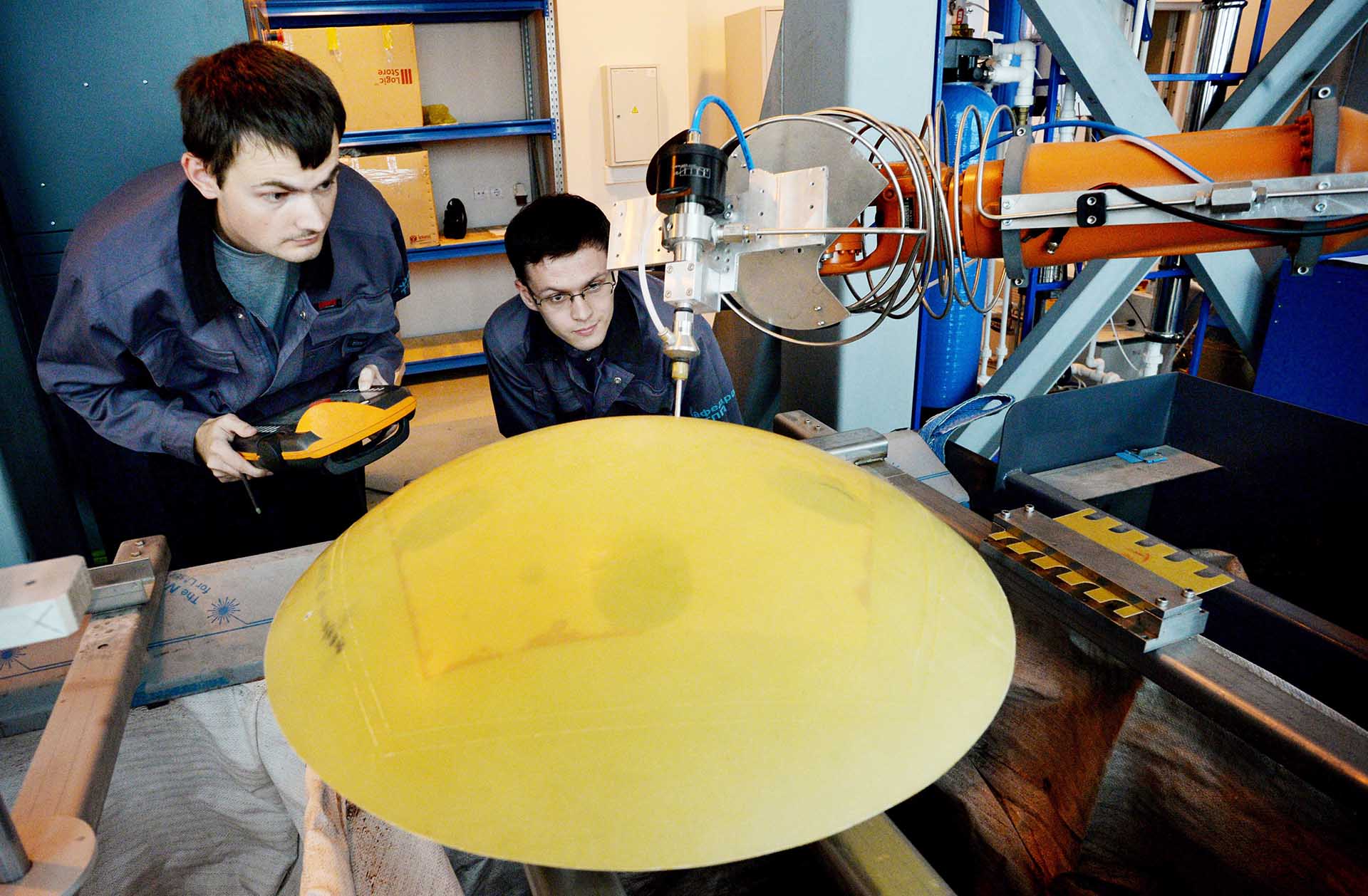

Кроме того, к 2026 году в России появится сразу четыре научно-образовательных комплекса полного цикла. На их базе начнут работать опытные производственные площадки, которые позволят быстро выпускать тестовые партии лекарств и медизделий для клинических испытаний. К 2024 году за счет этого будут созданы 50, а к 2026 году уже 200 высокопроизводительных рабочих мест.

Появление таких центров позволит в том числе оперативно решить проблему дефицита технологий и оборудования для клеточной терапии больных с раком крови и трансплантации костного мозга, возникшую из-за прекращения поставок из других стран.

Поддержка перспективных клинических испытаний

Согласно паспорту федерального проекта, в 2022‒2024 годах при его поддержке будут проведены 25 клинических исследований лекарственных препаратов. Из средств, для которых завершен доклинический этап разработки, выберут наиболее перспективные. Приоритет решено отдать лекарствам для лечения болезней системы кровообращения, онкологии и инфекционных заболеваний.

С 2024 года финансирование таких исследований будет осуществляться через специальный венчурный фонд. Благодаря ему поддержку получат ученые не только из организаций, подведомственных Минздраву, но и других бюджетных и автономных учреждений. Начиная с 2026 года планируется таким образом финансировать до 15 новых разработок в год.

Кстати, следует отметить, что российским ученым есть, чем гордиться, уже сейчас, на старте федпроекта.

По данным Минздрава, за первые восемь месяцев нынешнего года в сравнении с тем же периодом 2021-го число клинических исследований лекарственных препаратов выросло с 486 до 507. Три четверти этих работ связаны с терапией в области онкологии, пульмонологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии и ревматологии.

Количество клинических исследований отечественных препаратов для так называемой прорывной терапии выросло только с января по август на впечатляющие 17%. Это значит, что в стране уже появилось больше потенциальных лекарств для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), гемофилии и других подобных заболеваний (пусть эти препараты пока и не дошли до пациентов, находясь на этапе разработки).

Остановить кровь за 60 секунд

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава и Томского политехнического университета этим летом объявили о завершении разработки уникального покрытия на основе полимеров с содержанием наночастиц железа. Оно было запатентовано еще в конце 2020 года, а теперь ученые закончили оптимизацию его структуры и состава и перешли к поиску способов масштабирования технологии.

По данным статистики, до 50% случаев гибели людей в результате травм и ранений связаны с кровопотерей. Благодаря новому изобретению в качестве гемостатической губки можно останавливать кровотечение всего за 30–60 секунд, а значит, гораздо чаще спасать жизни. Применяемая на практике, эта разработка станет незаменимой для хирургов и для тех, кто оказывает первую помощь в полевых условиях.

Пористая структура средства, поглощая кровь, замедляет кровоток. За счет активации элементов крови создаются условия для образования сгустка. Микрочастицы оксидов железа, имея структуру кристаллической решетки, снижают сосудистую проницаемость и ускоряют процесс образования первичного тромба. Все это способствует скорейшей остановке кровотечения. Со временем покрытие полностью биоразлагается. При этом, находясь на коже, оно дополнительно оказывает противовирусное и антисептическое действие.

В составе средства только натуральные ингредиенты — смесь двух видов водорослей и бактериальной целлюлозы. Порошок оксида железа и дополнительные гемостатики используются для усиления кровоостанавливающего эффекта. Важно, что для изготовления губки применяют материалы только от отечественных поставщиков.

Самый легкий медицинский пинцет в мире

Если отечественный гемостатик только ждет начала серийного производства, то выпуск уникального пинцета для проведения операций на головном мозге уже наладили в Тюмени. Причем пользоваться новым отечественным инструментом могут не только российские врачи, но и их коллеги из стран ближнего зарубежья. Так, пинцеты уже отправляли в ведущие медцентры Киргизии и Узбекистана.

Специалисты Федерального центра нейрохирургии Минздрава создавали этот инструмент совместно с коллегами из екатеринбургской компании «Фотек» в течение нескольких лет.

В результате кропотливой работы получился самый легкий в мире пинцет. Он весит всего 18 граммов — вдвое меньше американского аналога. Инструмент удалось сделать очень точным и эргономичным, кроме того, он не пригорает и не прилипает к тканям.

«Аналоги, которые были у нас, — американские, европейские, нас не совсем устраивали. Наши операции, как правило, многочасовые — бывают и по десять часов, и по двенадцать. Поэтому пинцет должен быть максимально легким. А так как манипуляции проводятся под очень большим увеличением, то он должен быть и точным. Все это тоже достигается именно за счет легкости изделия. Подчас, если в глубине раны пригорит сосуд, то его можно оторвать, потянуть, возникнет кровотечение, которое ты не сможешь остановить. Новый же пинцет не уступает, а в чем-то даже превосходит по характеристикам антипригарности продукцию ведущих мировых компаний»,— рассказывает главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.

Карманный эндокринолог для беременных

В Санкт-Петербурге в этом году тоже представили медицинскую новинку, у которой в мире нет аналогов. Специалисты лаборатории метаболических заболеваний и микробиоты научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины» представили в начале октября мобильное приложение «ДиаКомпаньон» для беременных женщин с гестационным сахарным диабетом (ГСД). Это электронный персональный помощник, используя который, будущие мамы могут следить за питанием, учитывая прогноз уровня сахара в крови.

Высокий уровень этого показателя у женщины приводит к развитию осложнений беременности. Он также может стать причиной осложнений во время родов (например, травм из-за большого размера новорожденного) и более отдаленных проблем, таких как ожирение и сахарный диабет у ребенка. Поэтому будущим мамам поддерживать уровень сахара в крови необходимо как можно ближе к норме.

Разработанная авторами проекта модель прогнозирует, каким будет уровень сахара в крови у женщины с гестационным сахарным диабетом после конкретного приема пищи. В случае тревожного прогноза приложение оценивает причины повышения и выдает рекомендации по питанию для предотвращения гипергликемии.

Других российских разработок, основанных на прогнозировании уровня гликемии, с рекомендациями по питанию нет. Среди иностранных аналогов есть приложения для беременных с ГСД, где даются рекомендации по питанию, но они не основаны на прогнозировании гликемии перед каждым приемом пищи. Таким образом и прогнозы, и рекомендации в одном приложении сегодня можно найти только в разработке «Центра персонализированной медицины».

Отметим, что научные центры мирового уровня, подобные «Центру персонализированной медицины», развиваются в России при поддержке нацпроекта «Наука и университеты». В частности, программа мегагрантов помогает привлекать к исследованиям в нашей стране лучших ученых со всего света. При этом поработать со светилами науки, в том числе с нобелевскими лауреатами, могут даже молодые исследователи. Для них программа предусматривает стажировки и курсы повышения квалификации.

Подпишитесь на новости национального проекта