Еще не по-новому, уже не по-старому

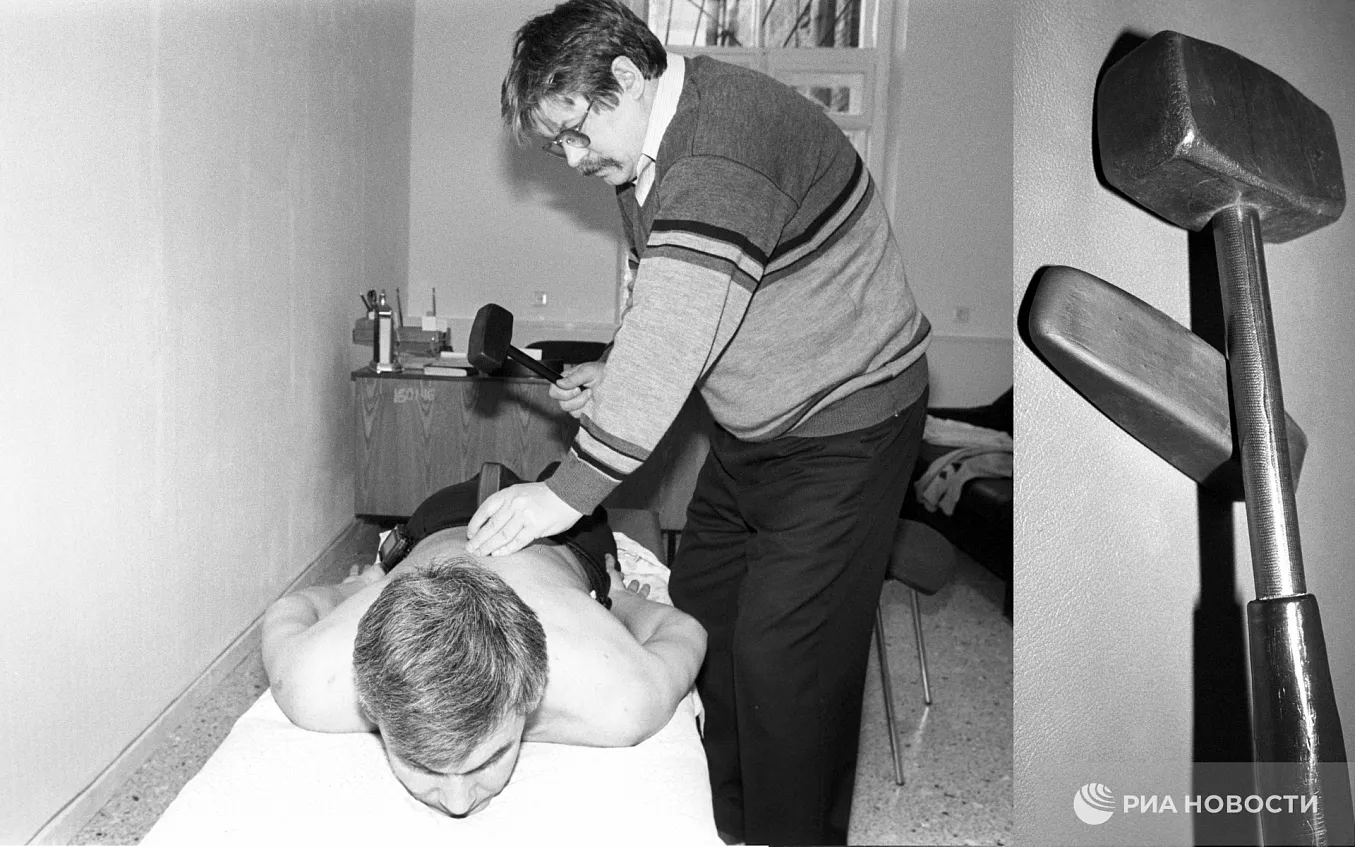

В 1990-х годах централизованной системы здравоохранения в России уже не было – в каждом регионе она складывалась отдельно. Часто местные власти не имели ни четкого представления, как организовать медицинскую помощь, ни ресурсов для этого. В итоге ее количество и качество резко снизилось, специалисты уходили в коммерческий сектор или меняли профессию. В обществе расцветала вера в альтернативную и народную медицину, всевозможных шарлатанов и гипнотизеров, гарантировавших излечение от всех болезней.

В 1991 году приняли закон «О медицинском страховании граждан Российской Федерации». Он закрепил новые рыночные принципы организации здравоохранения, в частности финансирование из множества источников, например за счет платных услуг, отсутствие централизованного управления. При этом новые методы вводились без предварительного анализа. Государственные медицинские организации, по сути, оказались предоставлены сами себе. Минимальное финансирование и незначительные доходы от коммерческой деятельности не покрывали затрат на содержание зданий и оборудования, закупку медикаментов, зарплаты персоналу и лечение пациентов.

Здоровье по страховке

В 1993 году приняли закон о медицинском страховании, изменивший принципы финансирования здравоохранения и взаимодействия медиков и пациентов. Теперь средства должны были поступать за счет добровольных страховых взносов, которые формировались из платежей предприятий или ассигнований бюджета, если речь шла о работниках бюджетной сферы или неработающих. Объем и условия бесплатной медицинской помощи по ОМС были предусмотрены базовой программой и принимаемыми в регионах на ее основе территориальными. Медицинская помощь финансировалась из негосударственных страховых медицинских организаций. При этом контроль за распределением средств и разработка программ медпомощи, в том числе не относящихся к системе ОМС, оставались делом государственных организаций.

Оставалось много неясных моментов: например, не была четко обозначена минимальная помощь, гарантированная по ОМС. Несмотря на одинаковую сумму отчислений в страховой фонд для всех граждан, объем помощи сильно разнился в зависимости от места проживания. Многоканальное финансирование было сложным для всех участников процесса, непрозрачным и плохо контролируемым. При этом сама система медицинской помощи сохраняла многое от советской и плохо подходила к новым реалиям.

С точки зрения пациентов практически ничего не изменилось – многочасовые очереди в поликлиниках, недостаток специалистов, невозможность попасть в больницу на лечение или операцию без доплаты или знакомств и дефицит лекарств, которые, по мере возможности, покупали сами пациенты или их родственники.

В 1997 году Правительство РФ приняло концепцию развития здравоохранения. Ее основной целью стало снижение заболеваемости и смертности населения. Требовалось найти разумное соотношение источников финансирования – коммерческого и бюджетного с сохранением системы ОМС. Принципиальным моментом было усиление участия государства в регулировании здравоохранения.

«Концепция охраны здоровья населения Российской Федерации на период до 2005 года», принятая в 2000 году, была проработана гораздо лучше предыдущей и основывалась на анализе данных о здоровье населения, уровне смертности, основных заболеваниях. На ее основе подготовили федеральные целевые программы, касающиеся профилактики и борьбы с заболеваниями социального характера, лечения артериальной гипертонии, совершенствования службы скорой помощи, а также программы «Планирование семьи», «Безопасное материнство», «Дети России».

Государственное финансирование позволило лучше оборудовать поликлиники и другие учреждения первичного звена, закупить медицинский транспорт, больше людей могли пройти диспансеризацию и вакцинироваться. Были приняты меры по совершенствованию диагностики и помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Заботились и о врачах: им начали поэтапно повышать зарплаты, лучше становились условия для работы.

Первичное звено на первом плане

1 января 2006 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина стартовал нацпроект «Здоровье», в первую очередь направленный на развитие первичной медпомощи и повышение качества и доступности высокотехнологичной помощи.

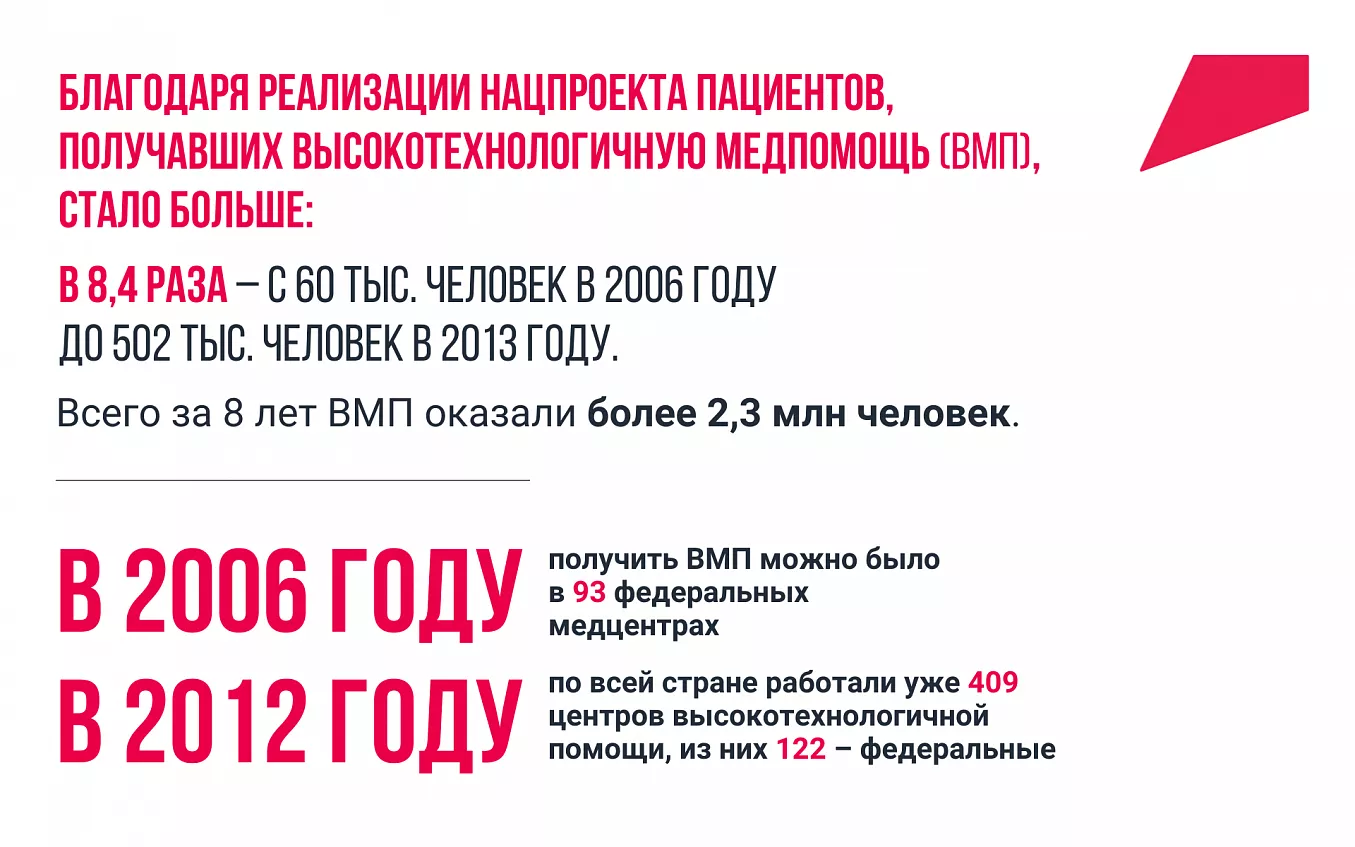

Благодаря его реализации пациентов, получавших высокотехнологичную медпомощь (ВМП), стало больше в 8,4 раза – с 60 тысяч человек в 2006 году до 502 тысяч человек в 2013 -м. Всего за 8 лет ВМП оказали более 2,3 млн человек.

В 2006 году получить ВМП можно было в 93 федеральных медцентрах. В 2012 году по всей стране работали уже 409 центров высокотехнологичной помощи, из них 122 – федеральные.

Основной угрозой для здоровья людей являются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому немало средств и усилий отвели на совершенствовании медпомощи по этому направлению. В 2012 году в структуре ВМП 30 % составила сердечно-сосудистая хирургия, 18,1 % –травматология и ортопедия, включая эндопротезирование, и 15,1 % – онкология.

Медицина догоняет прогресс

Повышение качества помощи дало результаты: с 2010 по 2012 год на 10 % снизилось число взрослых людей, которым установили инвалидность.

По нацпроекту «Здоровье» построили 12 федеральных центров высоких технологий: травматологии, ортопедии и эндопротезирования – в Чебоксарах, Смоленске и Барнауле; сердечно-сосудистой хирургии – в Пензе, Астрахани, Хабаровске, Красноярске, Калининграде, Перми и Челябинске; нейрохирургии – в Тюмени и Новосибирске.

С 2008 по 2012 год создали и оснастили современным оборудованием 84 региональных сосудистых центра и 202 первичных сосудистых отделения.

По данным Минздравсоцразвития на 2011 год, в федеральной программе по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями участвовали 38 регионов России с населением около 70 млн человек. Здесь работали 39 региональных сосудистых центров и 107 первичных сосудистых отделений.

В регионах-участниках программы с 2008 года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 5,9 %. Там, где программа стартовала в 2009 году, она уменьшилась на 3,7 %. За семь месяцев 2011 года в целом по России смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 5,7 %.

За первое полугодие 2011 года в регионах, включенных в программу, смертность больных с острым коронарным синдромом снизилась на 13,9 %, с острым инфарктом миокарда – на 9,4 %, с цереброваскулярными болезнями – на 10,8 %.

С 2009 года в России действовала Национальная онкологическая программа. Чтобы улучшить медицинскую помощь онкобольным, требовалось сделать эффективнее работу первичного звена – от него зависит раннее выявление опухолей и постановка диагноза, обеспечить клиники современным оборудованием и подготовить специалистов – радиологов, онкологов, которых категорически не хватало.

Работа по программе дала результат – в 2010 году по сравнению с 2009-м смертность от онкозаболеваний снизилась на 0,9 % процента, а за девять месяцев 2011-го по отношению к 2010 году – еще на 1,6 %.

На протяжении следующих лет совершенствовали и наращивали помощь по ОМС, в частности высокотехнологичную. В 2014 году план по ее оказанию был перевыполнен – за 11 месяцев лечение получили 657 тысяч человек. На тот момент в стране высокотехнологичную медицинскую помощь оказывали уже более чем в 400 учреждениях.

В 2015 году финансирование высокотехнологичной медицинской помощи целиком перевели на средства Фонда ОМС. При этом вырос объем такой помощи в регионах. Ее оказывали более 600 медицинских центров по всей стране. Но проблемы оставались: не хватало квалифицированных врачей, требовалось улучшить работу первичного звена, сделать медицинскую помощь доступной жителям отдаленных городов и сел.

От ФАПов до высоких технологий

В 2018 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина запустили нацпроект «Здравоохранение». Среди его основных показателей – снижение смертности жителей России, в том числе от болезней системы кровообращения и новообразований. Также все больше людей в разных регионах страны проходят профилактические осмотры. Формируется сеть федеральных медицинских исследовательских центров.

Чтобы повысить качество диагностики злокачественных новообразований, планируется обеспечить каждый регион центром амбулаторной онкологической помощи.

Всего за время работы по нацпроекту «Здравоохранение» построили и открыли 818 объектов первичного звена, 8 онкологических и 15 детских больниц. За это время появилось 497 центров амбулаторной онкологической помощи и 3589 фельдшерско-акушерских пунктов. Регионы получили 1617 передвижных медицинских комплексов и 14 282 автомобиля.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» выполнено более 6,1 млн высокотехнологичных операций.

Мы рассказали, как идет совершенствование системы здравоохранения по всей стране. А ниже – несколько конкретных примеров того, как помогают людям в разных регионах.

Эффективная помощь онкобольным

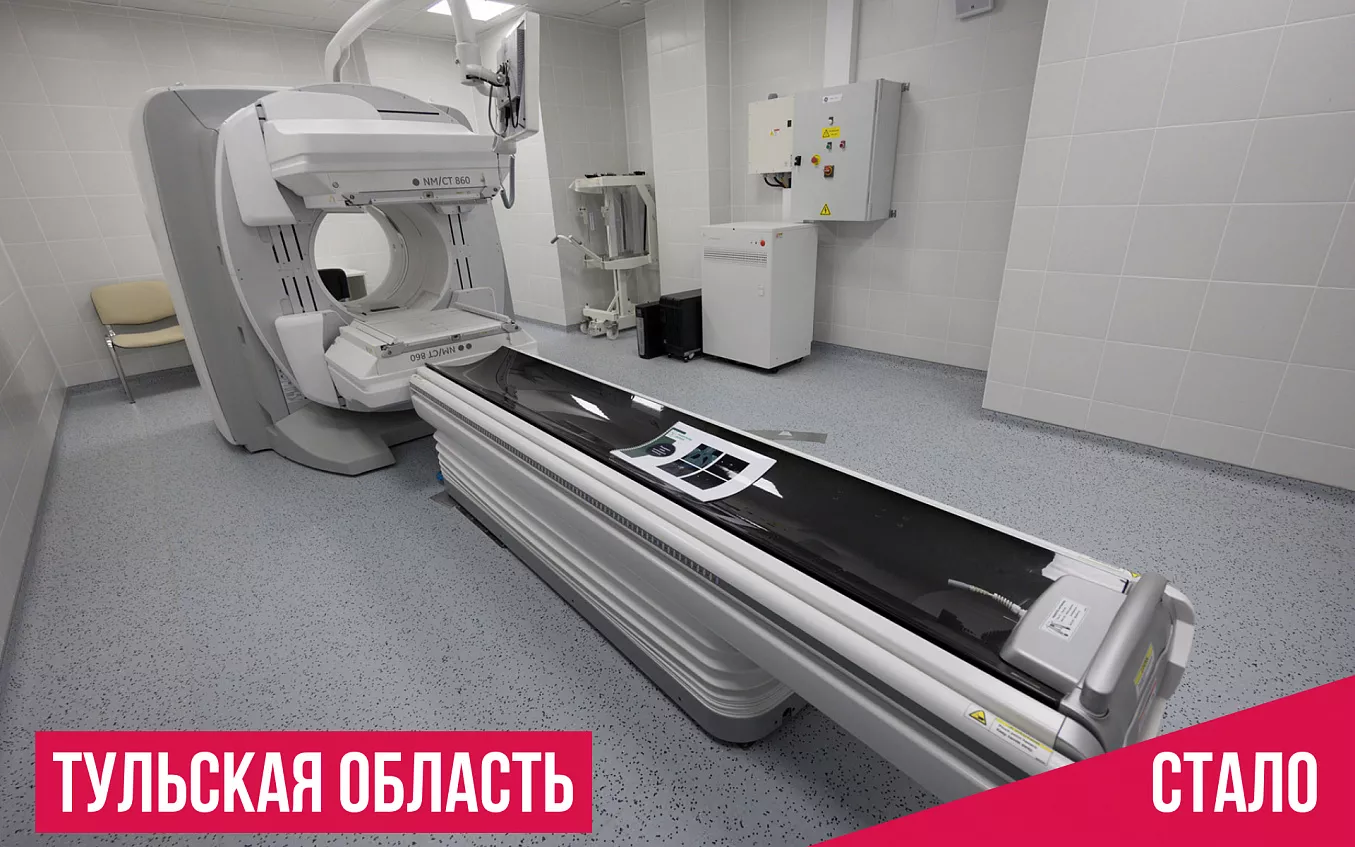

В декабре 2023 года первых пациентов принял новый онкологический центр в Туле. Его начали строить по нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году и открыли даже раньше, чем планировали. Это крупнейший профильный центр в Тульской области, оснащенный всем необходимым для диагностики и лечения. Его открытие позволило удвоить число высокотехнологичных операций в регионе, в том числе трансплантаций костного мозга.

Тульский онкоцентр рассчитан на 340 мест, поликлиника – на 400 посещений в смену. В центре четыре блока: консультативно-диагностический, хирургический – с девятью операционными залами, лаборатория и стационар. Здесь есть все необходимое современное оборудование: ангиограф, ОФЭКТ-КТ, маммографы, рентгеновские аппараты, аппараты РКТ и УЗИ операционный микроскоп. В актовом зале можно проводить телемедицинские консультации с федеральными онкоцентрами.

Для удобства пациентов и их близких установлены электронные панели. На них можно увидеть расположение корпусов и записаться к нужному специалисту. В стационаре оборудованы одно- и двухместные палаты, а перед зданием – парковка для пациентов на 220 мест. От нее до корпусов курсирует бесплатный автобус.

Онкология Якутии выходит на новый уровень

Крупнейший на Дальнем Востоке онкологический центр скоро откроется в городе Якутске, столице Республики Саха (Якутия). В год здесь будут принимать до 50 тысяч пациентов.

Строительство центра стало возможным благодаря федпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», а также реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2020–2024 годы. Он оснащен современным оборудованием, позволяющим выявлять заболевания на ранней стадии и проводить высокотехнологичные операции.

С открытием онкоцентра объем помощи онкобольным в регионе увеличится. Здесь будут работать молекулярно-генетическая и патологоанатомическая лаборатории, отдел централизованного разведения химиопрепаратов, отделение торакоабдоминальной хирургии и отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Значительно расширятся возможности диагностики и лечения злокачественных новообразований за счет высокотехнологичных и малоинвазивных методов: радиочастотной абляции опухолей, 3D-, лапаро- и торакоскопии, внутрипросветной эндоскопии.

В центре смогут проводить до 4 тысяч операций в год, включая высокотехнологичную медпомощь. Здесь предусмотрено также поликлиническое отделение, где будут принимать 210 пациентов за смену и свыше 18 тысяч – в год.

Легко на сердце

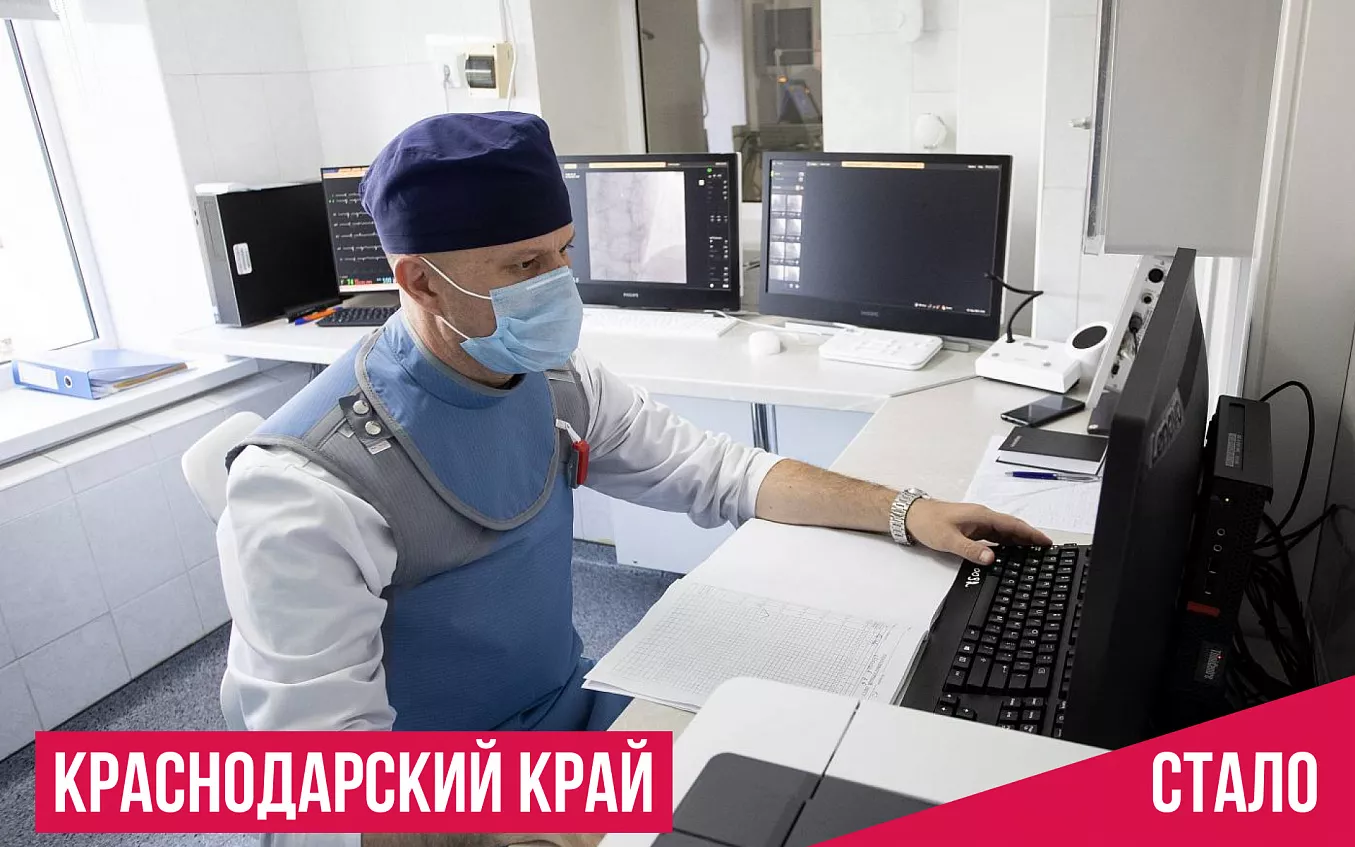

В Краснодаре открылся сосудистый центр на базе хирургического корпуса городской больницы. На лечение сюда поступают пациенты из Анапы и населенных пунктов Темрюкского района с патологиями сосудов мозга и сердца.

Перед специалистами центра стоит задача снизить смертность и инвалидность от инфаркта миокарда и инсульта. Опытные ангиохирурги оперируют малотравматичным способом с низким риском осложнений, что сокращает реабилитационный период до нескольких дней.

Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения, кандидат медицинских наук Андрей Смольников подчеркнул: «Для Анапы открытие такого Центра – знаковое событие! Город давно нуждался в нем, поскольку увеличивается численность населения – высока миграция людей с севера на юг. Инфаркты – это повсеместно распространенная проблема, которой нужно заниматься в первую очередь. Значительно снижают смертность от сердечно-сосудистых катастроф операции на сердце, и это первое, с чего мы начали работу».

Новый центр Саратова

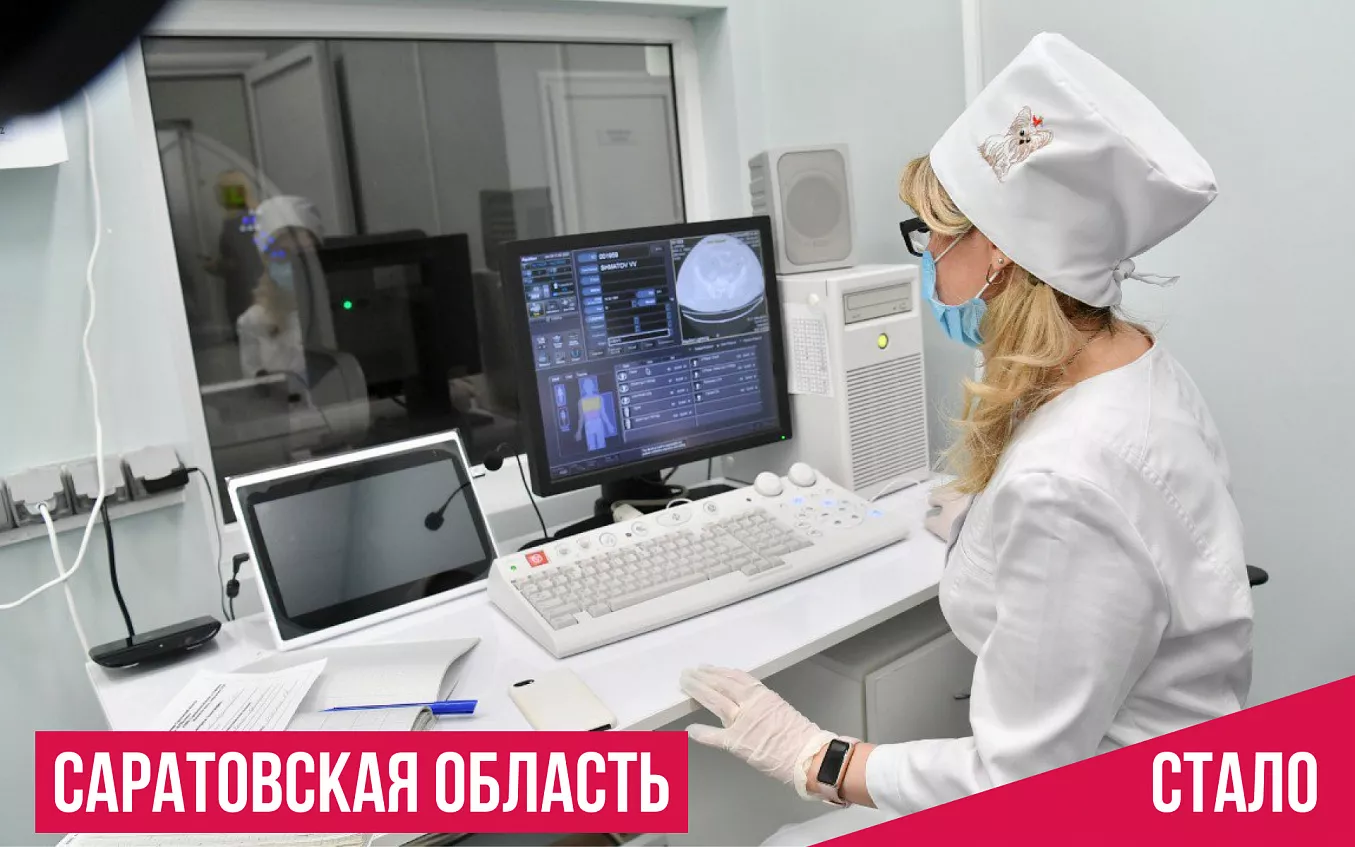

Саратовская областная инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова открылась чуть больше полутора лет назад. В стационаре на 450 коек есть взрослое, детское и реанимационное отделения, оснащенные необходимым оборудованием. Здание спроектировано с учетом современных требований к инфекционным стационарам, так что потоки пациентов не пересекаются. Больных с разными диагнозами госпитализируют в лечебные боксы по отдельным внешним галереям, чтобы полностью исключить перекрестную передачу инфекции. В каждом лечебном боксе есть индивидуальный санузел.

В стационаре более 500 специалистов, в том числе 118 врачей и 176 медицинских сестер. Микробиологическая и клиническая лаборатории, отделения рентгенологии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, электрокардиографии и другие диагностические службы работают круглосуточно.

С момента открытия больницы курс лечения здесь прошли свыше 36 тысяч человек, более половины из них – дети. Лечебное питание пациентам готовят в собственном пищеблоке, обеспечивая им 13 видов диет.

В качестве базового стационара Саратовского Государственного медицинского университета больница сотрудничает с кафедрами инфекционных, нервных болезней, анестезиологии-реанимации. Студенты, ординаторы, слушатели курсов первичной специализации проходят стажировку в лечебных отделениях. Они участвуют в совместных обходах, клинических разборах сложных диагностических случаев.

Техническое оснащение больницы позволяет удаленно консультироваться с ведущими специалистами федеральных клиник, а также организовывать видеоконференции. В 2023 году здесь прошла международная научно-практическая конференция «Ивановские чтения. Инфекционные и соматические заболевания у детей и взрослых. Вакцинопрофилактика», в которой участвовали более 150 специалистов.

В ближайшее время в Саратовской инфекционной клинической больнице откроются отделения хирургии и родовспоможения.

Современная медицина в старинном селе

Старинное село Ытык-Кюель – административный центр Таттинского района Якутии, оно находится в 270 км от столицы региона, Якутска. Здесь проживает около 10 тысяч человек, и с этого года всю необходимую медицинскую помощь они могут получать на месте – в новой поликлинике. Ее по видеосвязи открыл Президент России Владимир Путин.

Поликлиника может принять 200 человек в сутки. Здесь есть детское и взрослое отделения, женская консультация, своя лаборатория и диагностические службы. Кабинеты оборудованы самой современной техникой, отвечающей всем требованиям «бережливой поликлиники». Такие современные поликлиники, сельские больницы и ФАПы строят и ремонтируют в отдаленных населенных пунктах России благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Обратная связь

Там, где вы живете, открыли медицинский центр или отремонтировали поликлинику? Расскажите об этом!